“No importa qué esté diciendo, sé que Shakespeare lo dijo antes”, confiesa Al Pacino y desanuda una pregunta: ¿qué hace que esas palabras, esas pasiones, esos crímenes y fantasmas del siglo XVI puedan resonar hoy, en nuestras calles, en nuestras instituciones, en nuestros cuerpos? En 1996, Pacino hizo un experimento. Dirigió y protagonizó un documental inclasificable, mezcla de ensayo, puesta en escena y focus group. Looking for Richard no se propone explicar Ricardo III, sino desarmarlo, perseguirlo, habitarlo, para entender por qué Shakespeare todavía nos habla. Pacino interroga la temprana obra del inglés: la ensaya en una iglesia o en una plaza, la recita frente a transeúntes de Nueva York o frente a la cama en la que nació el dramaturgo, la ensucia, la erotiza.

Pacino tiene una intuición: si Shakespeare sobrevive, no es por ser un monumento, sino porque aún es capaz de alojar preguntas universales. ¿La conciencia es enemiga del poder? ¿Cuándo termina la ambición y empieza la caída? ¿Puede un alma deformarse como un cuerpo?

Ese gesto, ese deseo de atravesar la distancia que separa a un texto escrito en el ocaso del Renacimiento del presente, es el que articula la versión de Ricardo III dirigida y adaptada por Calixto Bieito y protagonizada por Joaquín Furriel. A diferencia de Pacino, que buscaba al rey en las palabras, Bieito lo busca en los huesos, en los restos, en el archivo. Lo busca en la historia, en los villanos clásicos, en la obsesión de los ricardianos. Pero lo más poderoso de esta puesta es que también lo busca en los actores, en los cuerpos que hoy laten, vibran y se retuercen en la sala Martín Coronado del Teatro San Martín.

Ricardo III es una de las tragedias más oscuras y complejas de Shakespeare. Escrita en un mundo que comenzaba a preguntarse por el alma del poder, la obra narra el ascenso y la caída de Ricardo de Gloucester: un hombre que, tras la aparente restauración de la paz en Inglaterra luego de las guerras entre los York y los Lancaster, decide convertir su cuerpo deformado en un arma política.

A diferencia de otros personajes clásicos que Shakespeare escribiría años más tarde (Hamlet, Macbeth, Próspero), Ricardo tiene menos matices. Es un villano que actúa, manipula, seduce, traiciona, asesina. Mata a su hermano, seduce a la viuda del rey que asesinó, manda a matar a sus sobrinos, decapita a sus más fieles sirvientes y elimina a todo aquel que se interponga entre él y la corona. Su inteligencia es cruel; su ambición, ilimitada. Su monstruosidad no está en su joroba, sino en su lógica: una maquinaria de crueldad que convierte a los otros en piezas y a los espectadores en cómplices.

Pero si Ricardo III sigue fascinando es porque expone algo más hondo, más incómodo que la violencia: el poder no necesita justificación moral, sino eficacia. El mal no siempre se ejerce a los gritos, a veces persuade. Lo monstruoso puede ser carismático. Lo interesante en Ricardo es que su deseo va más allá del trono, quiere ocupar todos los lugares del discurso, dominar todas las voluntades. Esa ambición totalitaria es la que se actualiza en el presente y permite que Ricardo le hable a nuestro tiempo.

***

Había una vez un rey. Un monstruo. Un cuerpo torcido. Una columna deforme. Un seductor. Un manipulador. Un esqueleto bajo el asfalto de un estacionamiento, olvidado por más de 500 años. Un lugar donde una R marcada en el piso parecía, por un instante, decir la verdad.

Pero ¿qué verdad? ¿La de Shakespeare? ¿La de la ciencia forense? ¿La de la dramaturgia del siglo XXI? ¿La del archivo? O, más inquietante aún: ¿la verdad del presente? Porque si algo deja en claro la versión de Bieito es que el mal no es una anomalía histórica, ni una verdad biológica, ni una joroba moral que podamos señalar desde lejos. El infierno está vacío: el mal está aquí. En la lengua de los asesinos que dudan pero cumplen. En la lógica de una justicia que es espectáculo. En la figura de un Ricardo que podría ser hoy el CEO de una corporación, un algoritmo electoral o un presidente que le grita al mundo: “¡Sí, soy cruel!”

Leer a Shakespeare desde este montaje es como mirar un espejo roto. En cada fragmento aparece una pregunta: ¿cómo se actualiza hoy la crueldad? ¿Dónde se cristaliza el poder? ¿Qué queda del alma cuando todo se mide en eficiencia? ¿Por qué seguimos buscando en los huesos, en los documentos, en los cuerpos, una señal que nos permita distinguir el bien del mal?

***

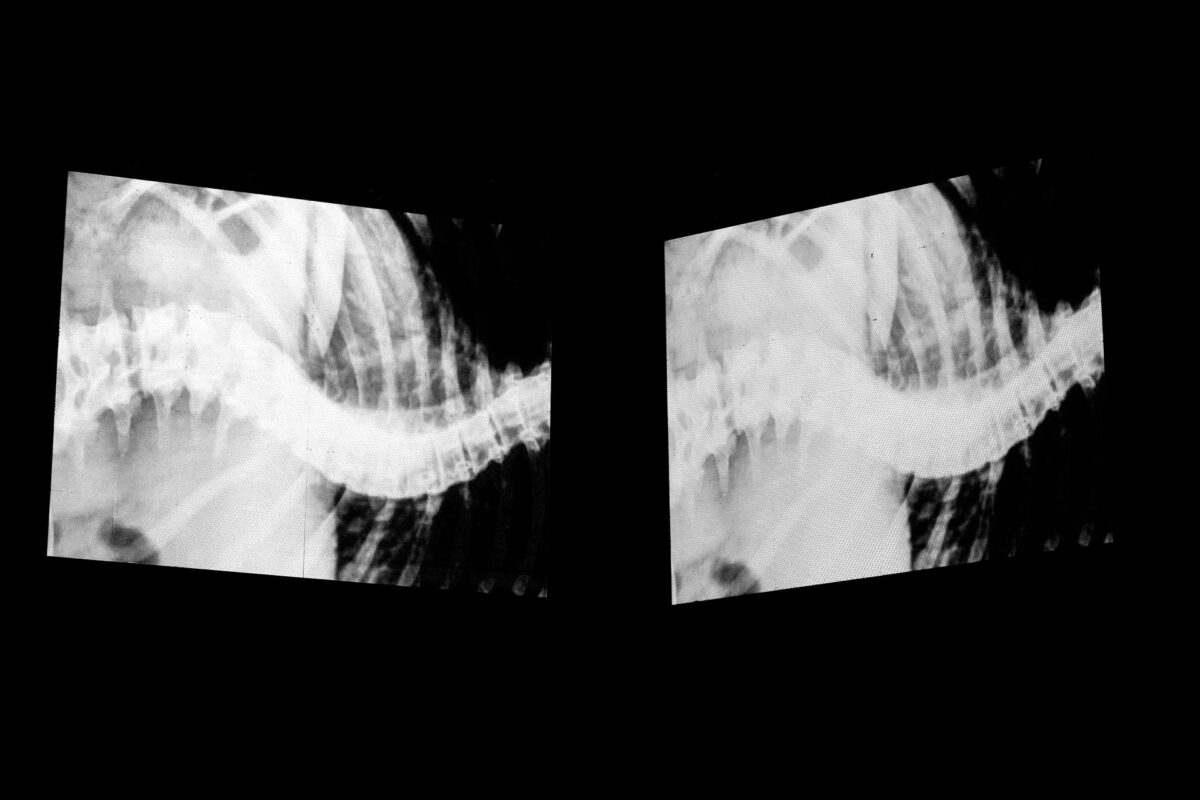

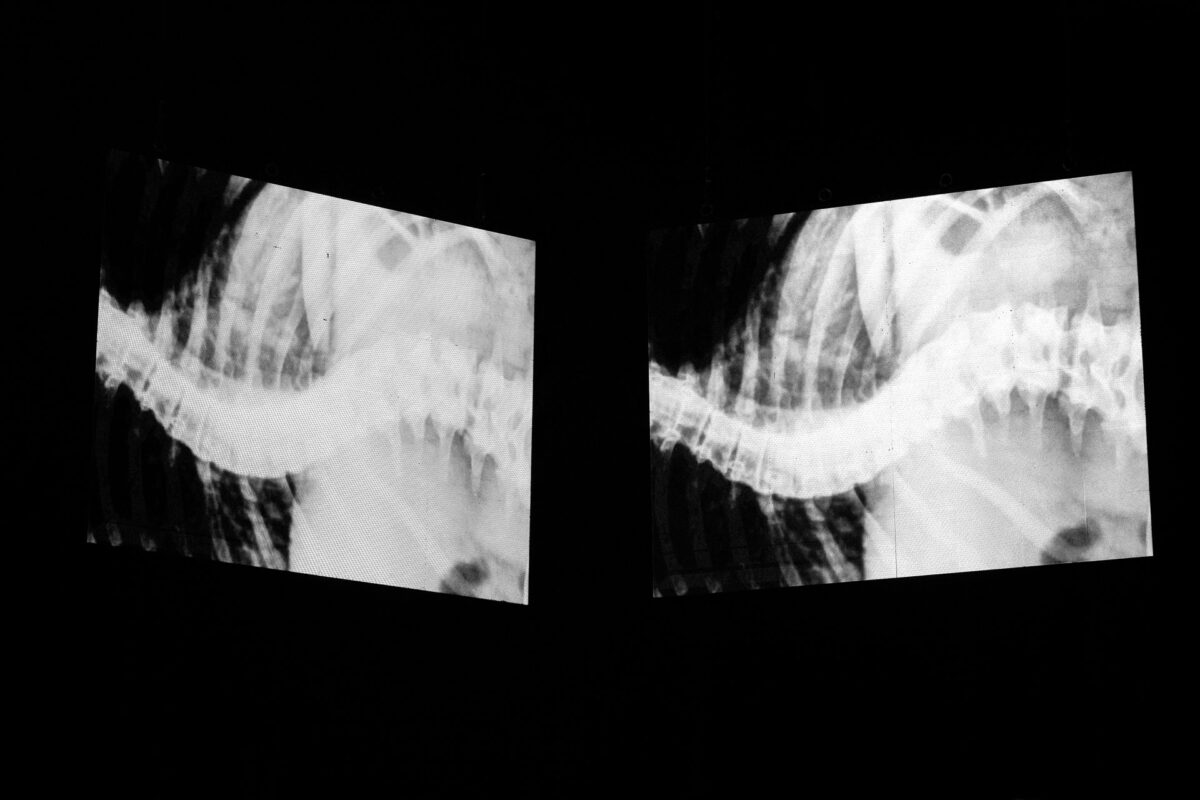

Todo empieza con un cuerpo. No con una corona, ni con un crimen. Todo empieza con un cuerpo hallado bajo tierra, un resto arqueológico que alguien decide leer como un mensaje. La puesta en escena de Bieito no toma como punto de partida la tragedia shakesperiana, sino su epílogo tardío: la exhumación del cuerpo, la irrupción de la ciencia, el archivo que habla. Philippa Langley, la mujer que en 2012 se obsesionó con este rey del siglo XV y lideró la búsqueda real de su esqueleto bajo un estacionamiento en Leicester, aparece en la obra como personaje. Junto a ella, genetistas, arqueólogos, asistentes técnicos, incluso un forense. Todos esos cuerpos que no están en el texto original, pero que hoy rodean a los cuerpos reales. La escena abandona la corte para instalarse en la mesa de autopsia. El teatro se abre como un archivo vivo para mostrar cómo la verdad se monta, se documenta, se recorta. No hay historia sin guión. No hay cadáver sin interpretación.

El impacto de esta versión no reside en su fidelidad al texto o en sus licencias contemporáneas, sino en la construcción de una escena donde la crueldad se vuelve cuerpo. Bieito despoja a Ricardo III del tono solemne y lo sumerge en una materialidad brutal: cuerpos expuestos, gritos desafinados, dispositivos médicos, pantallas, luces de quirófano, sangre. La corte es ahora un laboratorio; la política, una intervención quirúrgica. No hay mito, hay tejido: biológico, escénico, técnico.

El Ricardo de Furriel es un cuerpo indócil, vibrante, que no necesita prótesis para torcerse. No hay joroba, hay un desequilibrio. El poder lo atraviesa como un espasmo, como una descarga eléctrica. Lo grotesco y lo seductor conviven en él: a la sensualidad del caballero se superpone el salvajismo del animal, y esa yuxtaposición produce un efecto hipnótico. Aunque la cuarta pared ya estaba rota en el texto original, Furriel arrastra a los espectadores a su lógica perversa con otra complicidad: los mira, los desafía, los seduce. Fusiona la formación clásica con el clown. Oscila entre la grandilocuencia y la furia infantil, la seducción y el terror, el dominio y el miedo. No solo interpreta a un monstruo: lo vuelve extremadamente próximo. Es uno más entre nosotros. Esa cercanía inquieta. No exagera la malformación física: se concentra en otra perversión del cuerpo, y lo hace con una precisión feroz.

El resto del elenco (Luis Ziembrowski, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis "Luisón" Herrera y Silvina Sabater), lejos de acompañarlo desde una distancia actoral tradicional, se integra como sistema: cada uno con su código, su máscara, su función dentro de esa maquinaria de producción de verdad. La obra, aunque fiel al inglés, hace lugar a grandes parlamentos, gana densidad en lo gestual, en lo que los cuerpos dicen más allá de los textos. La puesta pone en escena, no solo la historia de Ricardo, sino una idea: que el poder actual ya no necesita mitología. Solo necesita un cuerpo disponible. Y ese cuerpo ya no es necesariamente el de un rey: puede ser el nuestro.

Ricardo no es el origen del mal sino su organizador. El deseo en él está desligado de sí y aparece en relación a los otros. Seduce a Lady Anne en el velorio de su suegro, manipula a Buckingham con un gesto ambiguo. Aunque en apariencia lo que lo obsesiona es el trono, busca ocupar cada vacío de poder. Lo ideológico aparece sutil. Ricardo es alguien que elige el poder como afirmación de sí y la crueldad es la vía que encuentra para acceder a él. Intentar pensar la ideología en Ricardo es pensar en una lógica política que va más allá del mal como simple deformación moral: lo suyo es una voluntad de poder sin ética, sin ley, sin otro. No hay doctrina, ni programa, ni horizonte: sólo una voluntad que avanza. Ricardo no cree en el poder como medio, sino como forma de existencia. Gobernar para él no es transformar, sino afirmarse. No importa el reino, ni el pueblo, ni la historia: lo que importa es ocupar el lugar. Y para ocuparlo, hay que vaciarlo. Su crueldad es su puesta en escena. El poder en Ricardo no reprime, exhibe. No castiga, escenifica. La corte le teme, pero también lo observa. Lo que ofrece no es un orden, sino un espectáculo: la imagen de un cuerpo que se impone por sobre todos los cuerpos, incluso el propio. El trono es apenas una silla, un decorado. Lo que importa es el gesto de ocuparla. Por eso grita en su afán omnipotente “¡El mundo entero contra nada!”

La puesta de Bieito insiste en ese carácter. Ricardo no es una anomalía moral, sino una máquina estratégica: detecta los puntos ciegos del otro, sus debilidades, su ambición, su miedo, su deseo de pertenecer. Lo que se representa no es el mal como esencia, sino el poder como flujo y la crueldad como una forma posible del poder. El poder circula, contamina. Nadie es inocente. Todos, en algún momento, se convierten en engranajes. Por eso la escena más brutal no es la del crimen, sino la de la obediencia.

***

Shakespeare logró escribir estructuras que aún hoy organizan nuestra experiencia del mundo: la seducción del poder, la teatralidad de la política, el deseo como fuerza desestabilizadora, la crueldad como gramática del orden. Esas estructuras, más que funcionar como explicaciones de un pasado, interrumpen el presente: lo rasgan, lo exponen. No ofrecen modelos, sino preguntas. ¿Qué forma toma el poder cuando ya no necesita legitimarse? ¿Qué se rompe en el lenguaje cuando solo queda la imposición? ¿Qué pasa cuando en medio del espectáculo político ya no distinguimos al monstruo del actor, a actuar de gobernar? ¿Qué lugar ocupa la crueldad cuando deja de ser una excepción y empieza a organizarlo todo?

Bieito se acerca al texto de Shakespeare con devoción, pero no con solemnidad. Hay una forma de amor que no busca conservar intacto lo antiguo, sino activarlo en el presente, volverlo urgente. Esa es la operación que realiza esta puesta: no actualiza a Ricardo III para “traerlo al siglo XXI”, sino que lo hace estallar desde adentro, como si la obra misma supiera que su monstruo ya no vive en los castillos, sino en los sets televisivos, en los timelines del teléfono, en las palmas de las manos.

Amar un texto es distinto a venerarlo. Es dejar que sus zonas más inquietantes hablen otra vez. Si Pacino se obsesionaba con el alma del personaje, Bieito desmonta toda ilusión de subjetividad y escribe la verdadera historia de Ricardo III. Aquí no hay alma, hay cuerpo. Un cuerpo que se analiza, se expone, se interpreta. Ricardo ya no es un personaje: es una evidencia. Lo inquietante no es lo que el teatro revela sobre él, sino lo que revela sobre nosotros. Porque si aún buscamos sus huesos, es porque todavía estamos tratando de entender en qué momento la crueldad se volvió un crimen sin culpables.

***

Pero como ese mantra que rezaba y decretaba que los dinosaurios no podían más que desaparecer, la máquina de la crueldad también colapsa. En el final de la puesta de Bieito, los fantasmas no son espectros ni apariciones en sueños. Son niños, figuras infantiles que recitan como un coro disciplinado: “No tengas esperanza, vas a morir”. Ricardo, agónico, ya no es rey, ni estratega, ni cuerpo de poder. Es un actor vencido. Un hombre suspendido en el límite entre representación y delirio. En el momento de mayor humanidad del rey aparece la puesta en escena de una subjetividad agotada. Y Furriel cruza el umbral de lo humano, se retuerce, gruñe, chilla e interpreta a un jabalí, el emblema personal y real de Ricardo y ahora su destino, la conversión en bestia. Y entonces el grito:

“¡Mi reino por un caballo!”

No es el grito de un rey, sino el de un cuerpo a punto de caer. Sin trono, sin ejército, sin caballo. Esa línea, que alguna vez fue usada para mostrar desesperación heroica, aquí se revela como la súplica ridícula de un hombre que pide vivir.

Para la mayoría de los hombres existe un límite. Un punto más allá del cual no podrían avanzar. La acción de la obra, el movimiento trascendental del protagonista es cómo Ricardo descubre el punto más allá del cual la mayoría de las personas no iría.

Pero Ricardo va.

Lo cruza.

Y cuando lo hace, arrastra consigo todo lo que toca. No reconoce el abismo. No le teme a la caída. Para él el mundo entero puede enfrentarse a la nada. Y aún así, apostar. Con tal de no perder el centro de la escena.

Quizás eso sea lo que seguimos buscando cuando escarbamos entre huesos y fantasmas: el instante exacto en que el poder deja de representar algo más que a sí mismo. Y que cuando ya no queda nada por conquistar, ni nadie a quien aplastar, ni sentido que ordenar, grita, como un eco grotesco desde el fondo del escenario, por un caballo.