Donnie se esconde detrás de su madre. Abraza sus piernas y con la cabeza golpea su cola; son golpes suaves, de costado, con ritmo y sin fuerza. La madre quiere darse vuelta pero el doctor, parado frente a ellos, le indica que lo deje y que avance despacio hacia adentro del consultorio. Cuando pasan la puerta, Donnie se tira al piso sin soltarla. La madre intenta mantener el equilibrio pero cae, torpe, hacia adelante, poniendo las manos para no chocar su cara contra el piso. Avergonzada, se levanta rápido, pide perdón y sacude la falda de su pollera. Enseguida, reta a Donnie. Trata de que entienda pero se siente ridícula, no aguanta y hace lo que se había prometido no hacer: llorar frente al doctor, y peor, con su hijo en el piso, abrazado a sus tobillos.

Donnie tiene cinco años y presenta la mayoría de los fenómenos clínicos del autismo. Tiene conductas estereotipadas. Sus lazos emocionales son casi nulos y usa el lenguaje como si estuviera haciendo un ejercicio de memoria. Se resiste a que le den un abrazo, a sentarse a comer con la familia o a que le lean un cuento dormir. La mayoría de sus reacciones son corporales: grita, tira objetos por el aire o se pega a la madre para que no lo vean.

Leo Kanner, doctor de Donnie, trabaja un tiempo con él y con diez chicos más que presentan síntomas parecidos. Cinco años después, en 1943, publica un informe preliminar que queda en la historia como el primer trabajo sobre el autismo tal como lo conocemos hasta hoy.

Donnie es Donald Triplett, el caso uno, el primer niño diagnosticado con autismo en el mundo. En 2016, una nota en la BBC describe cómo vive todavía en su ciudad natal, una pequeña localidad de Mississippi, en el sur de Estados Unidos. Tiene 83 años, juega al golf y sigue poniéndole un número a cada persona que conoce. Los autores destacan la dedicación de sus padres (negándose a la indicación médica de dejarlo internado) y el compromiso de la comunidad para integrarlo.

Si bien hay casos mucho más graves que el de Donnie, el autismo siempre es una aventura colectiva. Los tratamientos exhaustivos, la medicación en exceso o el imperativo de empujar a los niños hacia el sentido común, no les permiten desarrollar sus potencialidades vitales. Es un equilibrio difícil. A veces, la posibilidad de socialización de un niño se mide de acuerdo a su nivel de agresividad y adaptación a su entorno. En los casos más graves, hoy existen psicofármacos que si bien no curan los síntomas, atenúan las conductas agresivas o autodestructivas que impiden la convivencia familiar, la escolarización o llevar adelante un tratamiento.

***

Benjamín es de esos bebés que lloran a cada rato. Pero a diferencia de la mayoría, no se calma si la madre lo alza y lo sostiene en sus brazos. Al contrario: llora más. Durante los primeros seis meses, la noche se vuelve un infierno donde nadie puede dormir. Una de las pocas maneras en que el bebé se calma es dejándolo solo. Los padres mudan la cuna del cuarto al comedor y ahí lo dejan, a la expectativa de cuándo va a parar de llorar.

Es la única manera —dice la madre en una entrevista—. Llora un rato hasta que se cansa y se duerme, pero si estamos a su alrededor, nunca se cansa.

El pediatra deriva a Benjamín con un neurólogo y le hacen una serie de exámenes que descartan, en principio, un problema orgánico. Durante los meses siguientes los padres consultan a una estimuladora temprana, a una psicóloga de niños y a otro neurólogo. Benjamín cumple un año y medio y todavía no encuentra un diagnóstico. Esto extiende un velo de incertidumbre y angustia en los padres y marca la estrecha relación que existe entre la medicina y la psicología. Cuando un médico no encuentra respuesta a los síntomas de un paciente, entonces acude a la psicología, una disciplina que nace y se constituye tratando de responder aquellas preguntas que la medicina no puede.

Benjamín recibe su diagnóstico de autismo a los dos años. Los padres, por más grave que les suene la palabra y todo lo que conlleva, se sienten aliviados, como si algo se ordenara en ellos y les organizara un sentido a futuro.

Un diagnóstico tiene la función de ordenar un tratamiento, un camino posible, y nunca debería imprimirse en el ser de quien lo porta. Ningún diagnóstico es ontológico. Recordemos que hasta no hace mucho tiempo, mediados del siglo XIX, ni siquiera existía una sensibilidad por la infancia. Todavía no se había agrupado a todos los niños bajo un solo término.

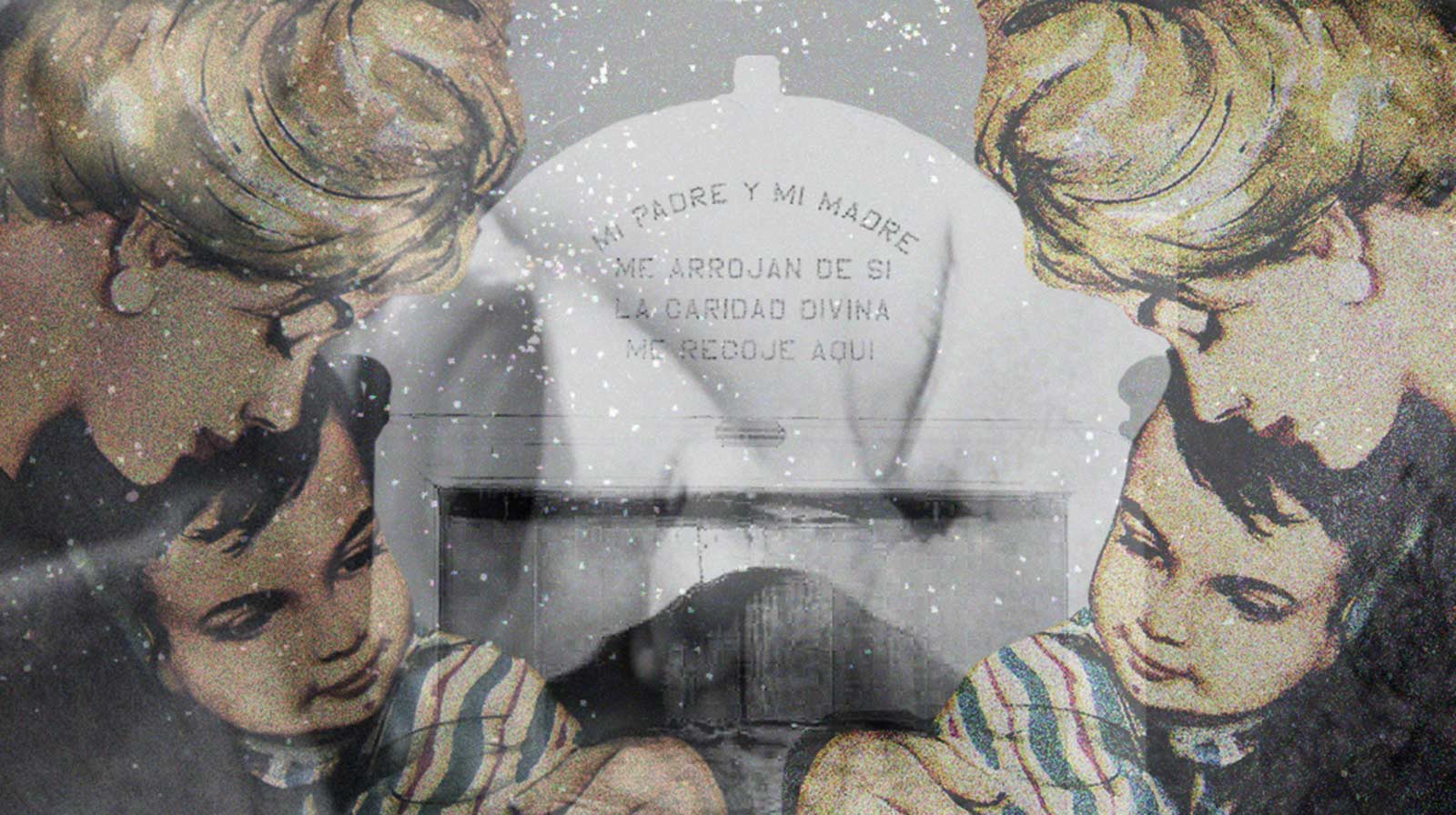

Durante el Virreinato del Río de la Plata, al fondo del Convento de San Francisco, había una casa de niños expósitos. El abandono era discreto y anónimo: se podía dejar a los bebés en un torno giratorio construido sobre una pared exterior. Lo apoyaban en una tabla redonda, giraban la puerta y tocaban la campanilla para que del otro lado lo recibiese una monja. Buenos Aires tenía menos de treinta mil habitantes, pero durante diez años llegaron más de mil neonatos. Hoy, al contrario, se habla de primera, segunda, tercera y cuarta infancia. La ciencia avanzó tanto que podemos diseccionar a un niño en cientos de nombres y clasificaciones.

Las historias clínicas en los hospitales, los informes para las obras sociales, las prepagas, los seguros médicos o los peritajes judiciales, exigen las clasificaciones de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría reunidas en el Manual Diagnóstico para los Trastornos Mentales (DSM). El gran desafío para este manual, después de sesenta años de actualizaciones, es tratar de que sus categorías no se vuelvan infinitas. Todos los tratamientos se regodean en afirmar que no hay dos niños iguales, pero necesariamente deben parcelizar las conductas en diagnósticos para orientarse y poner un límite a esas diferencias. El DSM V, publicado en mayo del 2013, expone veintidós grandes categorías de trastornos, cinco más que en el DSM IV, su versión anterior. Y la infancia dejó de tener su categoría propia, acotada, y se dispersa por todo el manual.

***

Al año y medio, Rocío puede señalar objetos, sonreír a su madre y repetir monosílabos como ma, pa o ba bau. Un día deja de hacerlo y entra en una apatía generalizada, como si el mundo exterior ya no fuera un lugar a descubrir sino algo extraño y amenazante. Sus padres, orientados por el pediatra, consultan con distintos profesionales: un psicólogo, un terapeuta ocupacional, una logopeda y una fisioterapeuta. A los dos años, Rocío es diagnosticada con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y entra en un centro de atención temprana donde empieza un tratamiento. El objetivo es desarrollar sus habilidades cognitivas y su autonomía personal. A partir de ahí, todo mejora. Rocío empieza a hablar cada vez más y sus habilidades sociales se vuelven las esperables para su edad. A los tres años empieza el jardín y antes de cumplir cuatro, sus padres dejan de llevarla al centro de atención temprana. ¿Cómo pudo haber sucedido semejante evolución? Se preguntan. ¿Rocío se curó o nunca tuvo autismo?

En los años noventa, el aumento exponencial de los diagnósticos del Trastorno Autista, del Trastorno de Déficit Atencional y de los Trastornos de Bipolaridad, llevaron a que se hablara de una triple falsa epidemia. Desde ese entonces, no solo se puso el foco de atención sobre la maquinaria psicofarmacológica sino también sobre los presupuestos para asistir a las personas con este tipo de diagnósticos.

En 2012, un año antes de la publicación del DSM V, el psiquiatra Allen Frances —quien había sido jefe del grupo de trabajo que armó el DSM IV— accedió al borrador y salió públicamente a criticarlo[1]. Entre otras cosas, dijo que todavía no habían avanzado nada en tratar de evitar los sobrediagnósticos producidos por los DSM anteriores.

Habría que ver el grado de incidencia que tuvo finalmente esta crítica pública por parte de una voz autorizada para que el DSM V haya condensado, por ejemplo, al Trastorno Autista junto al Tratorno de Asperger y al Trastorno General del Desarrollo No Especificado; y los haya cambiado por una sola denominación con distintos niveles de severidad: el Trastorno del Espectro Autista (TEA). En todo caso, lo que queda claro es cómo los diagnósticos también son instrumentos de gestión poblacional que tienen consecuencias en la administración de certificados de discapacidad, pensiones o cobertura de tratamientos.

***

Joaquín va a quinto grado en una escuela privada de Haedo. Tiene un integrador que se sienta a su lado durante las clases y lo acompaña en los recreos. Joaquín es brillante en la escuela pero es incapaz de jugar con sus compañeros o hablar de temas que no tengan que ver con los contenidos curriculares. A veces interrumpe a la maestra para ampliar la información que ella está describiendo y no soporta que no lo elija para hablar cuando levanta la mano. Si entra en crisis, cierra los ojos, sacude su cuerpo de atrás para adelante y se pone a gritar de una manera que no reconoce ninguna convención, una especie de silbido continuo que espanta al resto de sus compañeros. Entonces el integrador interviene sacándolo a la fuerza de la clase.

A la hora del recreo Joaquín sale al patio con el manual de Ciencias Naturales. Si se le acerca un compañero para hablarle o invitarlo a jugar, él se pega el manual abierto a la cara y recita alguna hoja de memoria.

Joaquín tiene el Trastorno de Asperger, considerado un autismo de alto rendimiento, es decir, no es tan severo: la comunicación, el habla y las habilidades cognitivas se desarrollan con normalidad. Además, su aparición suele ser más tardía, entre los tres y cuatro años.

Hace unos meses Julia Moret publicó La música que llevamos adentro (Editorial Paidós, 2017) donde describe, bajo la forma de un diario meticuloso y preciso, su experiencia como mujer y madre de un hijo con Asperger. Con gran habilidad narrativa, recorre el camino que va desde la aceptación del diagnóstico hasta la comprensión y respeto por la singularidad de su hijo. El único consejo del libro es el de ser amable, una fórmula en apariencia simple pero que incluye la aceptación de que no todos somos iguales, y que la diferencia radical que nos muestran los autistas nunca se puede reducir del todo: por eso es mejor tolerarla con amor, paciencia y dedicación.

***

Gabriel mezcla párrafos, los ordena por tamaño, de mayor a menor, cuenta los acentos, las mayúsculas y no tolera las palabras de más de diez letras. Cuando encuentra una, agarra un lápiz negro y empieza a tacharla hasta dejar un agujero en la hoja. A veces no puede parar y termina golpeándose la cabeza o pinchándose el muslo con el lápiz.

El terapeuta va a su casa tres veces por semana con la fotocopia de un cuento corto, de no más de dos hojas. Al principio llevaba haikus y aforismos, después llevó poemas y micro relatos, y hace un mes que están trabajando con los cuentos. Gabriel tiene diez años y puede escribir y ordenar más de quinientas palabras, pero no puede reconocer el valor simbólico o comunicacional del lenguaje. Para Gabriel no hay fantasmas o brujos que lo persigan. No hay monstruos debajo de la cama o cortinas que se muevan solas. No hay lobos ni gritos de lobos. No existen en él ese tipo de representaciones infantiles sobre el miedo. Las palabras son solo objetos a ordenar. En ese sentido, el tratamiento consiste en generar un espacio donde Gabriel pueda desplegar esa relación original que tiene con el lenguaje, más allá de cualquier norma social o función adaptativa.

En la dinámica familiar, en su casa, Gabriel usa el cuerpo para comunicarse. Si va al baño, abre la puerta aunque alguien ya esté adentro. Si tiene hambre, busca a la madre o al hermano y los va empujando hasta la cocina. Gabriel casi no habla. Con el terapeuta, una vez dijo “No puedo” y otra vez “Andate a cagar”, y las dos veces terminó en el piso, despatarrado, tratando de arrancarse las orejas con las manos como si intentara escaparse del sonido de su propia voz.

La cuestión de la adaptación al entorno divide aguas entre los tratamientos que trabajan con el autismo. Hay quienes ponen el acento en trabajar la adaptabilidad del niño a su ambiente y hay otros centrados en buscar invenciones singulares que no evalúen resultados de acuerdo a criterios preestablecidos. En Argentina, las discusiones giran principalmente alrededor de dos corrientes bien diferenciadas: el psicoanálisis y el cognitivismo conductual. Entre ambos tipos de tratamientos hay más que una línea divisoria; existe casi un océano, una historia de desconfianza mutua y principios irreconciliables. El psicoanálisis contradice punto por punto las modalidades de intervención de los tratamientos cognitivo conductuales. Y estos últimos, llaman “monos con navaja” a los psicoanalistas que trabajan con niños autistas. En el caso de Gabriel, un terapeuta cognitivo conductual difícilmente lo dejaría desplegar ese trabajo de ordenamiento de los cuentos y se enfocaría en buscar el sentido de las palabras bajo un parámetro comunicacional. También intentaría que Gabriel no entre al baño cuando está ocupado y generaría algún tipo de recurso para que pueda pedir comida sin tener que empujar a nadie.

Los tratamientos cognitivos conductuales suelen usar pictogramas o llaveros con distintas imágenes (inodoro, tv, galletitas, etc.) que el chico empieza a señalar a medida que el ejercicio se vuelve una rutina estereotipada. Además, trabajan con fichas de seguimiento que se completan cada semana, agendas especiales y otros recursos para que el niño pueda comunicarse y organizarse de algún modo. El tratamiento se extiende a la familia, a los maestros y a otros agentes de la salud para que participen y estén avisados de las necesidades del niño. Por eso los padres cumplen un rol fundamental para que sus hijos puedan desarrollar todo su potencial dentro de un ambiente predecible y tranquilo.

A la par de que el DSM fuera monopolizando los diagnósticos psiquiátricos, el tratamiento cognitivo conductual creció en Argentina de un modo sostenido. La aceptación de que los cambios diagnósticos son producto de los nuevos resultados de las investigaciones científicas, su teoría de la información para el aprendizaje y una concepción pedagógica de la clínica, convirtieron al tratamiento cognitivo conductual en la pareja perfecta del DSM. Al contrario, el psicoanálisis rechaza los criterios estrictamente conductuales del DSM y todavía dialoga con las categorías de la psiquiatría clásica. Por ejemplo, la diferenciación entre autismo y psicosis infantil es determinante para la clínica psicoanalítica; sin embargo, la psicosis infantil fue eliminada del DSM. Por otra parte, los tratamientos psicoanalíticos sostienen que los síntomas no son la consecuencia de una patología sino el efecto de una posición subjetiva determinada, sobre todo, en los casos en donde no hay una causa orgánica comprobada (y el autismo todavía no tiene una causa orgánica comprobada).

***

A diferencia del loco lindo, que vagaba por las calles de la Edad Media como si fuese un bufón (y era glorificado por apostar a la mortificación de la materia), el lunático era alguien peligroso que había sido influenciado de un modo desconocido por la luna. En el cuadro La extracción de la piedra de la locura, El Bosco retrató en una sola imagen todo un cambio de paradigma: de las causas sobrenaturales a las causas fisiológicas, de las sagradas escrituras al bisturí.

La causa de la locura siempre fue una de las canastas vacías sobre la cuál los investigadores dejaron sus frutos. Algún día deberíamos preguntarnos si el motor de la ciencia (o de cualquier búsqueda), no es más que una ilusión infinita que, para poder seguir funcionando, vuelve necesariamente imposible que la canasta se llene. ¿Sabremos alguna vez las causas del autismo? O siendo más ambiciosos: ¿Podrá la ciencia alguna vez terminar su recorrido y decir que ya lo descubrió todo? Imaginemos su avance hasta la cima del progreso, hasta ese punto donde ya no hay nada para seguir buscando, ese punto de realización y muerte. ¿Esto es posible?

En el caso del autismo, desde hace años, una corriente espera poder aislar su secuencia genética a partir de la decodificación del genoma humano. El DSM es el representante nosográfico de esa corriente. Si bien el manual no explica las causas de los trastornos que describe, en su última versión, por primera vez afirma que el autismo solo tiene que ver con una condición neurológica. Lo que antes figuraba como un trastorno generalizado del desarrollo (DSM 4), es decir, producto de una multiplicidad de causas, ahora aparece como un trastorno producido por el neurodesarrollo. Esto deja por fuera todas las explicaciones psicológicas y lleva a los tratamientos —y a la psicología misma— a ser reducidos a una pedagogía reparatoria. Otra vez, el psicoanálisis y el cognitivismo responden a esta cuestión desde veredas diferentes.

El psicoanálisis, quizás la única psicología que todavía resiste a esta tendencia neuro-pedagógica, fue acusado históricamente de negar las causas orgánicas de la locura. Dentro de la clínica de niños, existen dos críticas principales que se relacionan entre sí, y que se pueden resumir bajo estas dos afirmaciones:

1. Todo problema mental es adquirido.

2. La culpa es de los padres.

En efecto, hubo una línea teórica y clínica que puso a los padres en el centro de las causas del autismo. Algunos psicoanalistas reconocidos como Margaret Mahler o Bruno Bettelheim buscaron sus causas psicogenéticas. En su libro La fortaleza vacía, Bettelheim resalta la importancia de los primeros meses de la vida del niño y hasta da indicaciones sobre cómo la madre debe sostenerlo durante la lactancia. Describe a los padres de autistas como débiles, ausentes o sin autoridad; y a las madres como madres-heladeras, incapaces de admitir la existencia de sus hijos.

Esta postura, derivada de una mala lectura de la obra de Freud, fue despejada por el psicoanálisis lacaniano. Sin causas orgánicas comprobadas, Jacques Lacan construye un modelo explicativo, estructural, que consiste en mostrar una lógica de funcionamiento que ayude a orientar el trabajo clínico. De esta manera, la pregunta por las causas del autismo deja de ser una pregunta psicoanalítica. La novedad que introduce Lacan en su lectura de Freud, es dejar a la biología por fuera de su campo de intervención y ubicar en su lugar a las leyes del lenguaje. Si el soporte material de la teoría freudiana era la biología, el soporte material de la teoría lacaniana es el lenguaje.

Queda claro que el psicoanálisis y las terapias cognitivo conductuales se contradicen en casi todo, pero debemos rescatar que las dos recorren con esfuerzo las disyuntivas que les presenta su propia clínica con el autismo: ¿Debemos aprender y escuchar el lenguaje privado de los autistas? O ¿Debemos enfocarnos en enseñarles los principios básicos de toda adaptabilidad?, ¿Se pueden hacer las dos cosas? Las respuestas a estas preguntas son las que orientan los tratamientos que se ponen en marcha. No es lo mismo pensar un diagnóstico desde un trastorno deficitario que desde una posición subjetiva. Para los profesionales de la salud mental, esto supone una dimensión ética ineludible: todo tratamiento trabaja dentro de la tensión que existe entre la producción propia de un individuo y el orden social necesario para que el mundo no explote.

[1] Huffington Post, artículo de mayo de 2012.