Aquella madrugada probablemente varias personas oyeron los gritos. Más de uno debió de haber interrumpido su sueño minutos antes del amanecer. Habrán vuelto a dormir al ver que venían de una ranchada, como llaman las pequeñas comunidades que forman las personas sin techo alrededor de los barrios porteños. Sebastián Morreale, que esa noche dormía en la vereda, los escuchó de cerca:

—¡Ayuda! ¡No respira! ¡Ayuda, por favor!

Eran gritos de mujer los que interrumpieron la calma del lujoso barrio de Belgrano. Fue en ese breve lapso antes del amanecer, cuando los que duermen en la calle llegan a su sueño más profundo en medio de la última quietud de la noche. Con el amanecer la Ciudad de Buenos Aires recobró su ritmo habitual. Los autos se amontonaban detrás de los semáforos, las personas se agrupaban en filas zigzagueantes detrás de las paradas de colectivos. Algunos peatones bordeaban el parque, otros paseaban a sus perros con ligereza por los caminos internos. Unas horas antes, en ese mismo parque, una mujer que dormía en la calle había perdido a su bebé. Algunos habían oído sus ruegos, pero Sebastián M. fue quien los escuchó. Nunca supo exactamente qué causó la muerte del bebé, pero oyó los desgarradores gritos de la madre cuando descubrió que su hijo no respondía ni respiraba. Desde entonces su vida cambió. O como él suele decir, tuvo una epifanía.

La cabeza, el estómago y el corazón

“Disculpá que te hice esperar, vengo del Congreso”, dice Sebastián M. al encontrarnos en la puerta de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). Entramos y, en lugar de ir directo a su despacho, bajamos al subsuelo. Saluda con una sonrisa a todos: desde el guardia de seguridad de la puerta hasta los empleados administrativos de los cubículos. Incluso, al llegar al sótano, saluda a los albañiles. “Mirá, estamos construyendo un sector para personas en situación de calle: así, mientras esperan por un trámite, pueden venir a comer algo o a darse una ducha”, explica.

Subimos dos pisos y el ruido de la obra quedó atrás. Finalmente, estábamos en su oficina: la del Subsecretario Nacional de Atención y Acompañamiento en Drogas. No dejo de pensar que es increíble: hasta hacía unos años dormía en la calle y cuando conversé con él había llegado a funcionario público en un área clave. Enciendo el grabador y retrocedemos 23 años, a aquella madrugada del 6 de enero del 2000, el instante en que su vida cambió.

“Esto no puede ser, algo tengo que hacer con mi vida”, dijo Sebastián M. esa noche que vio el bebé que moría de frío en brazos de su madre en la vereda. Al día siguiente regresó a la casa de su madre, tomó algo de ropa y fue a buscar un lugar donde “parar la pelota”, como dice él. Necesitaba replantear su vínculo con las drogas. Describe aquel vínculo en dos etapas. La primera fue más recreativa: empezó a los 13 años en Parque Quirno, un barrio popular de Hurlingham. Dos años después murió su padre de cáncer y todo cambió. Desde entonces, dice Sebastián M., “la intensidad y rebeldía que tenía se volcaron cada vez más hacia las drogas”, hasta que el consumo se volvió un problema. Empezó a robar para sostener su adicción. Sus lazos familiares se resintieron. “Tenía hermanos muy chicos y, en un momento, era insostenible estar en mi casa así. Entonces terminé yéndome a la calle, quedándome en la ranchada”, recuerda.

Sebastián M. vivió los dos años siguientes en la calle. “Estaba roto”, resume. Sin embargo, también dice que por entonces estaba adormecido, como sumido en un sueño profundo. Lo que lo sacó de ese letargo fue una verdadera pesadilla: un duro golpe de realidad. En un instante de lucidez tras la muerte del bebé, pensó: “Sentí que nos estábamos muriendo como moscas y que eso tenía que dejar de pasar”.

Decidió empezar por internarse en Vencer Para Vivir, una asociación civil en Pilar que funcionaba como comunidad terapéutica, aunque por entonces no estaba habilitada oficialmente. El lugar era muy precario: arrancaba ese año y las paredes, sin pintura nueva, dejaban ver la humedad. Eran más de veinte personas luchando por salir adelante, compartiendo habitaciones pequeñas y un patio donde pasaban buena parte del día. A diferencia de las comunidades terapéuticas de la época, no había un esquema rígido de encierro absoluto: algunos, como Sebastián M., podían salir para terminar la escuela o resolver trámites. Adentro, las rutinas se mezclaban con charlas, talleres improvisados y momentos de silencio, con un clima algo diferente de los tratamientos conductistas que predominaban por entonces.

Sebastián llegó acompañado por su madre. Ella no terminaba de creer que esta vez iba en serio. “Este no, este no me gusta”, pensó al pasar por otros lugares, hasta que cruzó el portón de Vencer. Sebastián recuerda el momento en que fue recibido en aquel lugar por uno de los internos: “Ver el brillo en los ojos de ese hombre y ver que podía reír me convencieron de que estaba en el lugar adecuado”, recuerda. El contraste era evidente: él estaba “apagado, sin ganas de vivir, devastado por lo vivido y los años de consumo”; su compañero, en cambio, irradiaba vida.

Ese contraste lo sostuvo en los primeros días. Poco después, Sebastián M. ya ocupaba el lugar del compañero sonriente que lo había recibido. Fue entonces cuando supo que su amigo de toda la vida, Sebastián Sánchez, atravesaba un problema parecido con las drogas. Se conocían desde que Sánchez tenía apenas cuatro años y él nueve; habían crecido en el mismo barrio y Sánchez había ido al colegio con su hermano. “Es un hermano que me dio la vida”, dice, porque desde entonces compartieron de todo: el barrio, el consumo, la internación y, más tarde, la militancia. Cuando supo de su situación, no dudó en ir a buscarlo y convencerlo de internarse también.

Las charlas políticas también formaban parte de la cotidianeidad de la comunidad. La monja francesa Evelyn Lamartine los impulsaba a pensar la relación entre adicción, desigualdad y pobreza, y a leer su propia experiencia a la luz de la historia política reciente. Con Gastón, otro referente del lugar, discutían sobre “cómo el neoliberalismo había penetrado en los barrios con droga y muerte”, y sobre la “necesidad de construir respuestas comunitarias”. De esas conversaciones nació la idea de fundar una organización.

Vientos de Libertad empezó como un merendero en el conurbano bonaerense y veinte años después cuenta con 86 centros barriales ambulatorios y 13 casas comunitarias distribuidas por todo el país. En esos espacios, personas en situación de pobreza extrema pueden acceder a tratamiento gratuito para el consumo problemático de drogas.

Sebastián M. habla de militancia cuando repasa los veinte años de la organización, y la define así: “La militancia pasa por la cabeza, por el corazón o por el estómago. Yo diría que lo nuestro tiene un poco de todo eso. El estómago tiene que ver con las necesidades básicas, como tener un plato de comida. El corazón habla de la empatía”. De la empatía y la necesidad nació el primer merendero de Vientos de Libertad. Pero al ver que allí llegaban jóvenes en un grado de profundo deterioro con serios problemas de consumo, similares a los que ellos mismos habían tenido, y que las respuestas que tenían al alcance no eran suficientes, surgió la necesidad de usar la cabeza y pensar en una alternativa.

Los mercados ilegales de drogas echaron raíces en los barrios más postergados reforzando el estigma y la criminalización que pesaba sobre sus habitantes. Las disputas por el territorio entre las bandas narco, en connivencia con la estructura política, policial y judicial, contribuyeron a la degradación de las condiciones de vida en los barrios. Así, los sectores populares fueron la principal víctima del prohibicionismo. También padecieron la receta abstencionista. Aquellos que se encontraban en situación de consumo problemático eran sometidos, muchas veces a la fuerza y a través de internaciones involuntarias, a tratamientos agresivos que se centraban únicamente en eliminar el consumo.

Vientos de Libertad nació como respuesta frente a una mirada criminalizante y reduccionista del consumo. De la intuición de que, en contextos de exclusión, el tema debe ser abordado de forma comunitaria, atendiendo a los distintos aspectos de la vida de las personas y del contexto en el que viven. Con esa convicción, Sebastián M. y Sebastián S. tomaron ilegalmente un terreno en Pilar en 2005 para abrir una casa comunitaria. Pero fueron rápidamente desalojados. En 2006 tomaron un predio descampado en General Rodríguez, a un costado de la ruta 7 y algo alejado del centro de la ciudad. Allí fueron construyendo la casa, una huerta y distintos espacios en los que se desarrollarían talleres comunitarios. “Esa es la casa madre y continúa abierta hasta hoy en día”, dice Sebastián M. Lejos de romantizar este primer momento, recuerda que “fueron tiempos de mucho sufrimiento, de mucha soledad, de mucho remar contra la corriente. No había guita para nada, no había coordinador, ni psicólogo, ni trabajador social, ni nada de lo que hoy conocemos como la herramienta de Vientos”. Por esos años Sebastián M. tuvo su primer hijo, lo que lo llevó a disminuir su nivel de inmersión en la casa. Pero fue Sebastián S., “junto con otros como Fernando, Tefi y Celeste, el compañero que más cuerpo le puso”.

Con el tiempo se fue consolidando lo que él llama la “herramienta de Vientos”: un método claro para armar los equipos interdisciplinarios de trabajo, definiendo la función de cada miembro y los objetivos del equipo y de la comunidad. El desarrollo de este método y la multiplicación de los centros - surgió no solo de la experiencia de la organización, sino también del encuentro con otros actores.

Ni tan locos ni tan solos

Un nuevo punto de inflexión de la organización fue, en palabras de Sebastián M., “darnos cuenta de que no estábamos ni tan locos ni tan solos, sino que estábamos bastante cuerdos y había más compañeros y compañeras también luchando por otras causas”. Un momento clave del crecimiento de la organización fue el acercamiento al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Sebastián M. deja de lado cualquier tecnicismo y complejidad y dice que “se dio de pedo”. Nicolás y Sergio, dos referentes históricos del MTE, se encontraron con un pasacalles de Vientos de Libertad en Rodríguez. Desde entonces, comenzaron a acercar trabajadores cartoneros con problemas de consumo a los centros de la organización. Pronto entendieron, recuerda Sebastián M., que estaban luchando por lo mismo y con métodos similares.

Ese primer salto al MTE les permitió resolver necesidades concretas —como garantizar un plato de comida diario en los centros— y afrontar cuestiones de logística y organización. Al mismo tiempo, les abrió puertas con otros actores: el Hogar de Cristo de la Iglesia Católica, grupos sociales y académicos que impulsaban la ley de Salud Mental que se aprobó en 2010. Esa ley encuadra el consumo problemático como un asunto de salud y facilitó la apertura de centros ambulatorios. En 2014 SEDRONAR creó el programa de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC). Este programa destinó fondos estatales para apoyar los centros existentes y abrir nuevos espacios en todo el país.

Al principio el alcance del programa fue limitado: muy pocos centros recibían financiamiento, en su mayoría vinculados a la Iglesia Católica. Además, había poca claridad sobre el rol que debían cumplir las CAAC y el método de trabajo aún estaba poco definido. Tres meses después de creado el programa, Vientos de Libertad tomó por primera vez las oficinas de la SEDRONAR luego de la muerte de una compañera en Villa Fiorito. Allí comenzaron a recibir recursos estatales para el sustento de las actividades y de los equipos de los centros.

En 2016 cinco jóvenes murieron tras consumir una droga sintética en un evento de música electrónica en Costa Salguero, un predio del barrio de Palermo donde se organizaban megaeventos. La cobertura mediática motivó a Vientos de Libertad y otros actores a organizar jornadas de visibilización. Durante dos días acamparon en Plaza de Mayo y realizaron un velatorio simbólico frente a la SEDRONAR. El objetivo era mostrar que lo que había pasado en Palermo sucede a diario en zonas relegadas. Fue un intento por visibilizar las vidas que se pierden cada día por las drogas en contextos de exclusión social. Más allá de lo simbólico, reclamaban concretamente la extensión del programa CAAC y abrir un canal de diálogo con el Estado. Estas jornadas terminaron con una nueva ocupación de las oficinas de la SEDRONAR: decenas de personas entraron con carteles y pancartas en forma de ataúd y se quedaron allí hasta que el titular del organismo se comprometió a cumplir sus demandas.

Aquellas jornadas de visibilización tuvieron efecto inmediato. Se extendió el financiamiento a decenas de centros comunitarios y se creó el Consejo Nacional para el Abordaje Integral de Adicciones en Contextos de Alta Vulnerabilidad (CAIPPA). Desde entonces, los actores de la sociedad civil involucrados en esos centros ganaron protagonismo. Fue a raíz de estas medidas y luchas que Sebastián M. sería nombrado en 2019 subsecretario de Atención y Acompañamiento en Drogas en la SEDRONAR.

Todos estos cambios legislativos y de política pública, aunque indispensables para el desarrollo de los centros comunitarios, poco dicen de cómo funcionan día a día, qué determina su éxito o por qué logran cambiar la vida de quienes los atraviesan.

Un día en sus vidas

“Nosotros no acompañamos el consumo, acompañamos la vida”, dijo Sebastián S. en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA durante un evento conmemorativo de los 10 años de creación del programa de las CAAC. En un panel compuesto en su mayoría por académicos, sus palabras sonaban con la certeza de la experiencia en el propio cuerpo. Su intervención apuntó contra la paralización del programa con la llegada del gobierno de Javier Milei y de una creciente persecución violenta contra las personas que vivían en la calle.

Pero como su tocayo había dicho cuando me relataba los comienzos de la organización, Sebastián S. estaba acostumbrado a remar contra la corriente. Es por eso que aprovechó la ocasión para advertir a los presentes que el trabajo de Vientos no se podía entender simplemente a partir de los vaivenes del programa estatal ni de los gobiernos de turno. Tampoco se podía pensar como una iniciativa específica para las personas con problemas de consumo de drogas. Lo de acompañar la vida, que bien puede sonar como un eslogan, cobra pleno sentido cuando se pasa un día cualquiera en uno de estos centros comunitarios.

Dependiendo del horario de apertura que tenga el centro, el día puede arrancar compartiendo un desayuno o un almuerzo. Ese primer momento da lugar a muchas conversaciones, algunas de ellas triviales, sobre el clima, el fútbol, algún comentario sobre la comida que se está compartiendo o sobre algo que pasó el día anterior en el centro. Pero también es una oportunidad para preocuparse por los otros ¿Alguien sabe algo de tal que hace días que no aparece? ¿Cómo te fue en el turno médico que tenías, qué te dijeron? ¿Cómo viene todo en el parador?

Ese primer momento de apertura es seguido por actividades que varían según el día. A veces hay terapia grupal, que invita a reflexionar y compartir los logros personales, los desafíos y las incertidumbres del proceso de cada uno. También hay talleres recreativos, artísticos, de oficio o deportivos, pensados según los intereses y demandas de la comunidad. Cada persona se conecta de forma singular con estos espacios, que a menudo ayudan a trabajar algún aspecto del proceso individual. Una de las herramientas que utilizan los equipos de Vientos es el “proyecto de vida”: una hoja de ruta construida según las necesidades (materiales y afectivas) y los deseos de cada persona. Para sostener ese proyecto son claves las trabajadoras sociales y psicólogas. Igual de importantes son los coordinadores, que por lo general ya han atravesado su propio proceso en estos u otros centros y acompañan a otros a partir de su experiencia.

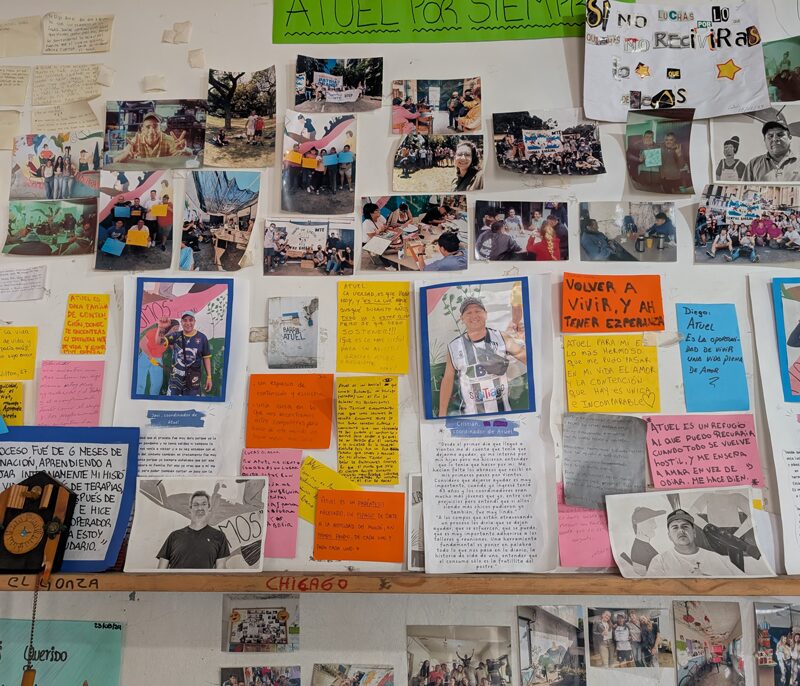

La frase de Sebastián cobra especial relevancia en los días en que alguien celebra la “finalización de proceso”. Cuando Rubén terminó su proceso en el centro de la Villa 31, compañeros de distintos centros organizaron un almuerzo para celebrarlo. El centro abrió horas antes: desde la mañana, unos preparaban milanesas con puré para más de 70 personas, otros decoraban el salón. Al mediodía empezaron a llegar los invitados; algunos se detenían a mirar la cocina y a halagar el menú elegido, luego subían por la escalera hasta la terraza. Allí el sol, los mates, la cumbia y las conversaciones que se amontonaban una tras otra a medida que el grupo crecía, nos servían de abrigo en aquel frío día de Julio.

Luego llegó el momento en que el equipo del centro proyectó un video con imágenes emotivas y unas palabras para recordar el paso del protagonista de la jornada por el lugar. Rubén, entonces, pidió la palabra: “Estaba viviendo en la calle, consumiendo, sin objetivos, enojado con la sociedad y resentido. Trabajé mucho la paciencia; no voy a decir que no me enojo”, dijo con una sonrisa mientras algunos de sus compañeros se reían, y luego agregó: “Pero ahora puedo disfrutar un poco más. Siento que emocionalmente maduré. Ahora tengo proyectos, planes y sueños, cosas que antes no tenía. Pude volver a relacionarme con otras personas, con mi familia”. Rubén miraba a su hermana, que secaba con una servilleta de papel las lágrimas de emoción. “Acá aprendí todas esas cosas: a trabajar en mis miedos, a construir confianza, a transformar la angustia en esperanza. Estos últimos cuatro meses me propuse el desafío de empezar la facultad. Ahora estoy estudiando y me acabo de enterar de que aprobé mi primera materia”, dijo como quien espera el momento adecuado para dar una noticia. Todos empezamos a aplaudirlo y a ovacionarlo. “Ahora tengo sueños. Pero, sobre todo, acá también aprendí a ayudar a los demás. No me alcanzan las palabras para agradecer”.

Acompañar la vida en estos contextos también implica ser parte de situaciones extremadamente duras. Ese mismo día, mientras nos emocionábamos con las palabras de Rubén y de sus compañeros que tomaban la palabra para felicitarlo, Andrés, un joven de 18 años, estaba en el baño de abajo vomitando sangre ¿Quién lo acompaña al hospital? Es una pregunta recurrente en estos centros, ya que la población con la que se trabaja muchas veces evita tener contacto con las instituciones estatales, por malas experiencias previas, por la estigmatización que suelen sufrir o simplemente porque se les presentan como lugares inaccesibles. Andrés había estado el fin de semana tomando pastillas, alcohol, fumando paco y durmiendo en la calle. Además casi no había comido los días que el centro no abrió y aquel martes volvió para, a su manera, pedir ayuda.

Pero, unos meses antes, Rubén había estado en una situación parecida a la de Andrés. Para entender cómo funcionan estos centros no basta con ir un día: es necesario pasar tiempo, ver qué significan los altibajos en esas vidas, cómo los transitan con otros y qué nuevos desafíos enfrentan. En suma, hay que contar sus historias de vida para poner esas jornadas en perspectiva.

Aprender a escuchar y ser escuchado

“Nos llegaron denuncias de vecinos por ruidos molestos”, dice Nurit, la referente regional, al ver a un grupo que va por los instrumentos de percusión. “Así que hoy quizás convenga no hacer el taller”, agrega. Las quejas eran de vecinos de Parque Patricios, que protestaban en redes sociales por un galpón del MTE donde se desarrolla el programa. En ese espacio no solo se acompaña a personas con consumo problemático: también hay una olla popular que da comidas tres veces por semana, un bachillerato popular para adultos y una cooperativa de herrería compuesta por ex presidiarios. “Tienen una especie de murga los martes y jueves que no para de sonar”, se queja una vecina. “Denuncialos por este link”, responde otra, compartiendo un sitio web del gobierno de la Ciudad. Un tercero añade: “Son del MTE de Grabois. Son los culpables de que se haya cuadruplicado la pobreza”.

Le pregunté a Cristian, uno de los coordinadores del centro: “¿Qué les dirías a quienes opinan así del trabajo que hacen acá?”. Él respondió: “Les contaría mi historia de vida”.

El caso de Cristian es parecido al de muchos coordinadores de Vientos de Libertad: pasados en situación de calle o consumo, y hoy acompañando a otros. Sin embargo, asistir al centro de Parque Patricios durante el último año me dio la oportunidad de conocer a Heraldo. Seguí de cerca su trayectoria: me emocioné cuando supe que estaba por terminar su proceso y, poco después, vi cómo empezaba a trabajar en un centro de Lanús acompañando a personas en situaciones similares a la que él había vivido. Su caso da pistas sobre cómo funcionan estos centros y por qué transforman tantas vidas.

Cuando lo conocí, Heraldo tenía 47 años y era uno de unos 40 asistentes del centro ambulatorio de Parque Patricios. Una de nuestras primeras conversaciones fue caminando por la Avenida Caseros, rumbo a una ferretería donde íbamos a buscar materiales para la construcción de una nueva oficina en el patio del centro. Hablábamos de su infancia en ese barrio cuando, sin aviso, gritó: “¡HOP!”. Desconcertado, volteé a ver y escuché el mismo sonido en un hombre mayor recostado en la vereda, comiendo un guiso en una bandeja de plástico. Cuando nos alejamos, le pregunté a Heraldo si conocía al hombre y si podía hablar, por el modo en que se comunicaron. “Sí, habla”, respondió. “Pero ya casi habla solo: la calle se le hizo crónica. Cuando vivís mucho tiempo en la calle, terminás hablando solo. Yo viví ocho años en la calle y casi me pasó eso”, dijo con tono introspectivo. Después me relató su historia: una mezcla de decisiones personales, dramas familiares y crisis sociales que lo habían envuelto en un círculo de adicción, pobreza extrema, repetidos intentos de alejarse de las drogas y múltiples recaídas.

En ese entonces, Heraldo llevaba siete meses sin consumir. Esa cuenta empezó poco después de llegar al centro de Parque Patricios. Le pregunté qué había cambiado esta vez, después de que me dijera que no era la primera vez que intentaba recuperarse. “Esta vez encontré contención, encontré amor, pude abrirme y confiar en otros - me contó - también aprendí a hablar de cosas que antes no quería”. Entonces habló del espacio de terapia individual que recibe en el centro: “Cuando llegué estaba desordenado. No tenía muchos objetivos. Mi único objetivo era dejar de drogarme. ¿Qué cambió? Aprendí a escuchar. Cuando era chico, no podía equivocarme ni preguntar cómo hacer algo. Si preguntaba, me pegaban. Entonces dejé de preguntar”.

La música fue importante. “El redoblante me ayudó mucho. Aprendí a escuchar y a ser escuchado”. El silencio que siguió a esta afirmación lo llevó a explicarme un poco más sobre su aprendizaje. Me dijo que en el taller de percusión que tienen en el centro hay momentos en los que él lidera y otros en los que sigue a sus compañeros. “Al redoblante le das golpes, como si le dieras violencia, pero te devuelve otra cosa. No te devuelve violencia, te devuelve un sonido, te da música”, me dijo Heraldo otro día, camino a una actividad de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en Parque Lezama.

Esta metáfora del redoblante ilustra su vida y la de muchas otras personas que pasan por los centros de Vientos de Libertad. Al llegar al parque ese día vio un mural que decía: “El amor es más fuerte que la muerte”. Pensativo, miró el cartel y dijo: “Es muy cierto”.

En tiempos en que la indiferencia suele ser la respuesta más fácil, Vientos de Libertad insiste: cada vida cuenta, cada historia merece ser escuchada. Como el redoblante de Heraldo, incluso los golpes más duros pueden dar lugar a lo bello.