Llegué a Gavilán luego de atravesar, por cerca de ocho horas, la vastedad del Orinoco. El río embestía la lancha. La hacia brincar y craquear. Si se navega río arriba, es decir, a contracorriente, al lado derecho puedes sentir el verdor imponente de la selva colombiana, rodeado de un cantar de loros, ranas y otras cosas ocultas. Al izquierdo, con corozos, jobos, ceibas y algunos árboles de caucho, densos y amuñuñados, estirándose hasta casi rozar el cielo, se entrevé la porción del Amazonas que dicen es venezolana. Ese límite, esa frontera que mantiene al Orinoco en tensión, define la forma de vida en las comunidades y asentamientos –indígenas y criollas– a lo largo de su cauce.

El cielo se derretía sobre la crudeza del agua marrón. Como atraído por los raudales, el río nos movía a mayor velocidad; en algunos momentos, cuando su temperamento se apaciguaba, Enrique, el motorista, el capitán de alquiler, apretaba la guaya y el bongo dejaba una estela de humo negro con olor a gasolina y aceite quemado. Otra cicatriz más en el Orinoco.

Era mi primer viaje a Gavilán. El reflejo de los árboles en la superficie del agua me llevaba atrapado cuando un encontronazo repentino con un grupo de militares me sacó del trance. Salieron de la nada. Al verlos despegarse y brotar de las sombras de la selva, entendí por fin el sentido del franjeo verde y negro de los uniformes. Navegaron en una línea recta para bloquearnos, y llevando las manos a sus fusiles, dejaron salir un buenos días con tufo a amenaza. Enrique, con su verbo veloz engatillado en la lengua, explicó que íbamos camino a Gavilán, y el militar le preguntó la ruta que íbamos a tomar como una forma de verificar. Inspeccionó nuestro bote y al notar que solo había comida y algunos maletines, murmuró que podíamos seguir. Avanzamos y ellos se fundieron de vuelta en la selva.

¿Por qué la hostilidad hacia la lancha? ¿Qué podría ser tan amenazante o apremiante para que los militares se acercaran al bote de esa manera? Solo semanas después lo entendería.

La mirada va al frente

Llegamos a Gavilán al final de la tarde del 14 de mayo. Temporada de lluvia. Las aguas del río empezaban a crecer y eso nos permitió acercarnos al puerto de la comunidad. Los zancudos, que no tienen temporada, se posaban sobre la ropa y atravesaban la tela como mineros encontrando una nueva veta de oro. Enrique me advirtió mientras caminábamos a la comunidad:

―Ya no estás en la ciudad. Aquí la comida es del día. No hay luz ni nevera ni nada de esas cosas que ustedes usan por allá... Al pescador que les traiga pídele que sea pescado de piel, no de escama.

Creí que era uno de los chistes por los que su pueblo, los Uwottüja, que además de ser conocidos por cultivar la yuca, la manaca, el copoazú y el seje, tienen una fama de cosechar humor de la cotidianidad. Enrique hace allí algunos días hace de pescador, otros de motorista de bote, de entrenador de fútbol, y algunos otros como miembro de la Asociación de Gavilán –ASOGA– la organización comunitaria que busca mediar los asuntos públicos en ese territorio hostil y singularísimo. Yo sostuve la recomendación en tensión en mi mente por algunos días hasta que me atreví a preguntar por qué había que pedir el pescado de piel y no de escama. La respuesta me vendría de parte de Franco, el director de ASOGA:

―Sabemos que el río está cada día más contaminado por el mercurio que los mineros usan para sacar el oro. Dicen que el pescado de piel no absorbe tanto el mercurio y que el de escama lo absorbe más.

Su presencia serena me hizo entender sin alarma que el pescado, su principal y tradicional alimento, estaba transformándose en algo diferente, tóxico y nocivo. Para el momento de mi visita Franco estaba en sus cincuentaipico. Solo algunos retazos blancos en su cabello develaban su edad. Vestía con botas de caucho negras de suela amarilla, camisa de mangas largas para cubrir sus brazos y una gorra que tapaba hasta sus cejas, que usaba como queriendo evitar ser reconocido; pero todo lo contrario, por donde caminaba, la gente levantaba la mano y algún intercambio se producía. Franco era presentado como el ocurrente y bromista del grupo. Pero cuando su tono cambiaba, como hablando del pescado, o del territorio, o de la minería, había que escucharlo pues ya había previsto algo que pocos podían.

Entrando a Gavilán

Para entrar a Gavilán tuve que pedir varios permisos: al cacique, quien es la máxima autoridad; al capitán, que se encarga de dar consejo al cacique y acompañarle; al consejo de ancianos, que se reúne para discutir los asuntos cruciales de la comunidad; a los líderes comunitarios de ASOGA, quienes hacen de puente entre ese el mundo de tradiciones ancestrales, la vida comunitaria y las instituciones burocráticas del mundo político que viene de afuera. Los integrantes de ASOGA se describen como haciendo una tarea titánica, como si gestionar la vida comunitaria indígena contemporánea pudiese describirse como la construcción de un puente sobre el Orinoco. Se mostraron abiertos a recibirme, pero solo hasta que las autoridades tradicionales se reunieran conmigo, me entrevistaran, y meditaran su decisión. Debía esperar a su permiso para conocer el resto de la comunidad y a sus miembros.

Fui a Gavilán a iniciar un trabajo de campo sobre la salud mental en el pueblo uwottüja. Conocidos en lengua castellana como los piaroas, son uno de los pueblos indígenas originarios más numerosos de la frontera amazónica entre Colombia y Venezuela. Luego de muchas conversaciones con ancianos y sabios me enteré de que se dicen a sí mismos hijos del cerro Autana, una montaña en medio de la Amazonía que según sus tradiciones era el árbol de la vida: el origen de todo; también me hicieron saber que, durante la fiebre del caucho, finales del siglo xix y principios del xx, migraron a diferentes lugares para escapar de los esclavistas y del genocidio a los pueblos indígenas amazónicos. En sus territorios ancestrales sostienen su estilo de vida: tienen escuela para los jóvenes, van al conuco a sembrar y cultivar, se sumergen en la selva para pescar y cazar, no cuentan con electricidad, parrandean y pelean por sostener su cultura, su idioma y sus prácticas.

Pero allí donde confluyen sus saberes, también se anexó una mecha de quemado rápido que genera desasosiego: minería en sus territorios sagrados, epidemias de dengue y paludismo, numerosos casos de suicidio en jóvenes y grupos armados que toman control de enormes porciones territoriales. Mi intento por indagar sobre la salud mental cambiaría totalmente luego de pasar semanas viviendo allí.

En la churuata del cacique

El 16 de mayo me presentarían a las autoridades. Me lo hicieron saber Franco, Enrique y Carlos, tres de las caras más visibles de la organización comunitaria. Franco estuvo vinculado a la iglesia católica y desde joven se interesó por el trabajo comunitario: desde mantener la calle con el monte cortico, hasta alzar la voz en reuniones y grupos de trabajo fuera de la comunidad para mostrar los retos de la vida del indígena. Enrique, polifacético, un hombre que resuelve, jovial y risueño, más cercano a los cincuenta que a los cuarenta, a pesar de negarlo cada vez que podía, solía mostrar el talento de predecir el tiempo: siempre se anticipaba a cualquier comentario con un chiste. Carlos, el más joven de los tres, era también el que más problematizaba cualquier conversación. Estudió en la ciudad, lo que lo curtió de las mañas que vienen de afuera, de los criollos. Después de semanas de conversaciones con ellos sentí lo difícil de pensar en los retos de la Amazonía cuando la Amazonía es el patio de la casa.

Notablemente nervioso por la reunión con las autoridades, Carlos, quién me hospedó en su casa durante las semanas de mi visita, me dio una señal:

―Los uwottüja nos tomamos el tiempo para decir las cosas. Escucha. La conversación va a salir bien. Escucha.

La reunión con las autoridades fue un jueves por la noche. La churuata del cacique estaba a unos diez minutos caminando desde la casa de Carlos. En los años setenta, el afán modernizador que impulsaba construir en estos territorios, y clamar alguna nacionalidad a sus habitantes, trajo el cemento y el bloque. Las familias tuvieron, por primera vez en su historia, casas con paredes de bloque y techo sólido; aunque eran bajitas, cerradas, con ventanas pequeñas para un territorio a orillas del Orinoco. Las personas encontraron una alternativa: anexaron a sus casas una churuata, una construcción tradicional hecha de palma y troncos que durante el día mantiene frescura.

Esa noche poco hacía falta pues en el cielo despejado el brillo de la luna era un gran farol. Una vez dentro de la churuata del cacique, nos sentamos alrededor de una mesa y por un largo rato solo echamos cuentos. El cacique empezó a preguntar por mi lugar de origen, mis gustos, mis creencias. La conversación era ligera, pausada. Cada pregunta era como un anzuelo bien dirigido al pozo de conocer al otro. Se tomaban el tiempo para traducir del castellano al uwottüja, pues los ancianos creen que solo hablando su idioma es que se dan las conversaciones importantes.

Rotaban un bol con yukuta, una mezcla de mañoco, un granulado que extraen de la yuca, y un poco de agua. La yukuta se bebe en grupo y su frescura, en la noche amazonense, aligera el peso de la humedad y aliviana el cansancio del día.

Conversamos por más de dos horas hasta que, como en una sincronía que parecían haber ensayado, cambiaron el tono de la conversación, haciéndola más seria, profundizando en polémicas, pero sin perder el espacio para los chistes. Supe, por ejemplo, que el cacique Cristóbal es el hijo del primer cacique de la comunidad, quien fue bautizado con nombre castellano por un cura que se acercó a ellos en los sesenta. El cacique Cristóbal fue la primera persona de la comunidad en aprender de niño la lengua de los “cristianos.” No fue por gusto, dijo él:

―El cura llegó en una lancha, iba como recogiendo niños de las comunidades para llevarlos al internado. Yo fui el único que no corrió a tiempo y por eso me llevaron.

El cacique contó la historia en castellano y luego lo repitió en uwottüja, con mucha más soltura. Su contacto con el mundo “occidental” fue hace solo unos sesenta años. A partir de allí entraron en esa categoría conocida como “población indígena de contacto reciente.” Luego del beneficioso rapto de Cristóbal, otros se sumaron a la iniciativa de enviar hijos con los curas. Los ancianos rápidamente entendieron que lo que se avecinaba era asimilarse o perecer.

La iglesia misionera tuvo - y sigue teniendo - un rol importante en la constitución de las comunidades. Formación, evangelización, cohesión. Solo que ahora las iglesias, así como las adversidades, se han diversificado: católicos, evangélicos, nuevas tribus, testigos de jehová. Todas se disputan su relevancia en las comunidades indígenas. Algunas se acercan respetando las creencias de cada pueblo, otras siguen diciéndoles que solo dejando esas creencias podrán salvar sus almas.

Si bien para muchos el contacto con los curas fue su primer avistamiento del “hombre blanco”, los rumores, como la espuma que el Orinoco lleva corriente abajo, llegaban a los asentamientos de los uwottüja. Cristóbal y el capitán, Lorenzo, lo recordaron sonriendo, con ese gusto por recuperar sus viejas historias:

―Se decía que el hombre blanco era caníbal, que devoraba al indígena. La gente temía al tigre que venía de lejos. Era como hacernos temer al hombre que venía de afuera. Sabíamos del horror del que eran capaces.

Luego, traduciendo al capitán, Cristóbal agregó:

―Los chamanes lo vieron venir, era una sombra sobre nuestra tierra. Venían enfermos de una fiebre y un deseo por la riqueza.

Si bien en cada conversación la minería era esa sombra, la oscuridad se posó desde mucho antes. Primero fue la fiebre del caucho. Si bien fue cruenta y más dura en la región peruana y brasileña, los uwottüja del Orinoco llegaron a tener contacto con esa fiebre de la que el capitán hablaba: esclavizaron a los indígenas, exterminaron pueblos y convirtieron territorios enteros en fincas de explotación de caucho.

¿Se estará repitiendo esa historia con la fiebre del oro?

Como el lecho del río, a medida que escarbábamos en la conversación, nuevas cosas surgían. La corriente, la fuerza, el oleaje del habla la llevaban ellos. Mostraban un cuidado de la palabra, de la traducción, y de la interpretación, y cuando yo intentaba balbucear algo en uwottüja, se les hacía imposible disimular la risa. De pronto, ya hacia el final de la reunión, el cacique, como un motorista del habla, viró el rumbo y me aclaró—luego de pasar unos cinco minutos hablando en su idioma, de los cuales claramente no entendí nada—que me permitirían estar en Gavilán si les apoyaba con una tarea importante:

―Queremos rescatar nuestra memoria, nuestro origen. Así que encargo a este grupo [de los presentes en la reunión] entrevistar a los ancianos más ancianos, a los fundadores, a los pocos que quedan con vida y con esa memoria. Ellos no hablan la lengua castellana, solo hablan el idioma de los uwottüja. Queremos que nos ayuden a organizar esta historia nuestra.

No esperaba esa petición de ser parte del equipo que iba a construir ese registro. Sentí un peso enorme. No estaba en mis planes quedarme a hacer un trabajo de ese significado en la comunidad. Pero entendí que era una oportunidad inmejorable de conocer su vida. Adiwua’a es la palabra uwottüja para afirmar, para agradecer, para aceptar. ¡Adiwua’a! Y Nos dimos la mano. Y el capitán, sentado, mirándome de reojo, me hizo sentir que no era solo una petición, era también una prueba: ¿podrían confiar en este representante de ese mundo que sigue siendo amenazante para ellos? Ni yo mismo pude responder a esa pregunta.

Salimos de la churuata del cacique y, al pisar el exterior, Franco y los otros líderes comunitarios alumbraban a los árboles con sus linternas. Franco me dijo:

―Se habla por la noche para despistar a los que les gusta oír lo ajeno. A veces son búhos que espían. Nos quieren oír desde afuera porque nosotros nos mantenemos defendiendo lo nuestro.

El riesgo, como aprendí semanas más tarde, no tiene nada de mágico, es muy terrenal y carnal. Franco, con su serenidad y humor de polvorín que se prende en cualquier instante, me daba a entender que la comunidad estaba bajo amenaza.

La organización

ASOGA fue fundada a finales de la primera década del dos mil. Bajo el cuidado del cacique, la organización ha buscado servir de puente entre las autoridades tradicionales y los diferentes agentes públicos, políticos y sociales que se han acercado a la comunidad. Si, por ejemplo, alguna organización desea entrar a la comunidad, ya sea para repartir ayudas o llevar talleres formativos, ASOGA se encarga de recibir la petición para ser evaluada por las autoridades.

Con la entrada de las diferentes crisis a la región - política, económica, humanitaria, de seguridad y la ambiental - la organización fue asumiendo diferentes tareas para las que, como lo diría Franco, no tenían ni una chispita de idea. Ambos países que se fronterizan en el Orinoco aportarían su monto de malestares a los pueblos amazónicos.

En 2016, cuando Venezuela empezó a padecer más cruento el impacto de la crisis humanitaria y la caída de la industria petrolera, el gobierno venezolano tomó una de las decisiones que marcaría el destino de la región al sur del Orinoco: la creación del Arco Minero del Orinoco. Se inauguró así la vorágine minera que, inicialmente, contemplaba una apertura para la actividad minera en una extensión territorial del tamaño de Cuba. En medio de la crisis institucional del país, la actividad minera se propagó sin controles estatales, haciendo que la minería artesanal creciera exponencialmente, llegando hasta la región amazónica.

Numerosos actores armados hicieron eco de estas medidas, acercándose a estos territorios a ofrecer uno de los tantos servicios que escaseaban: la seguridad. Así, la extracción de rentas empezó a favorecer a numerosos grupos armados que, valiéndose de la retirada, y en muchos casos colaboración del Estado, establecieron gobernanzas armadas locales a lo largo de la región minera. Estas gobernanzas armadas erosionaban no solo la tierra, sino también los tejidos comunitarios y gobernanzas tradicionales de los territorios indígenas.

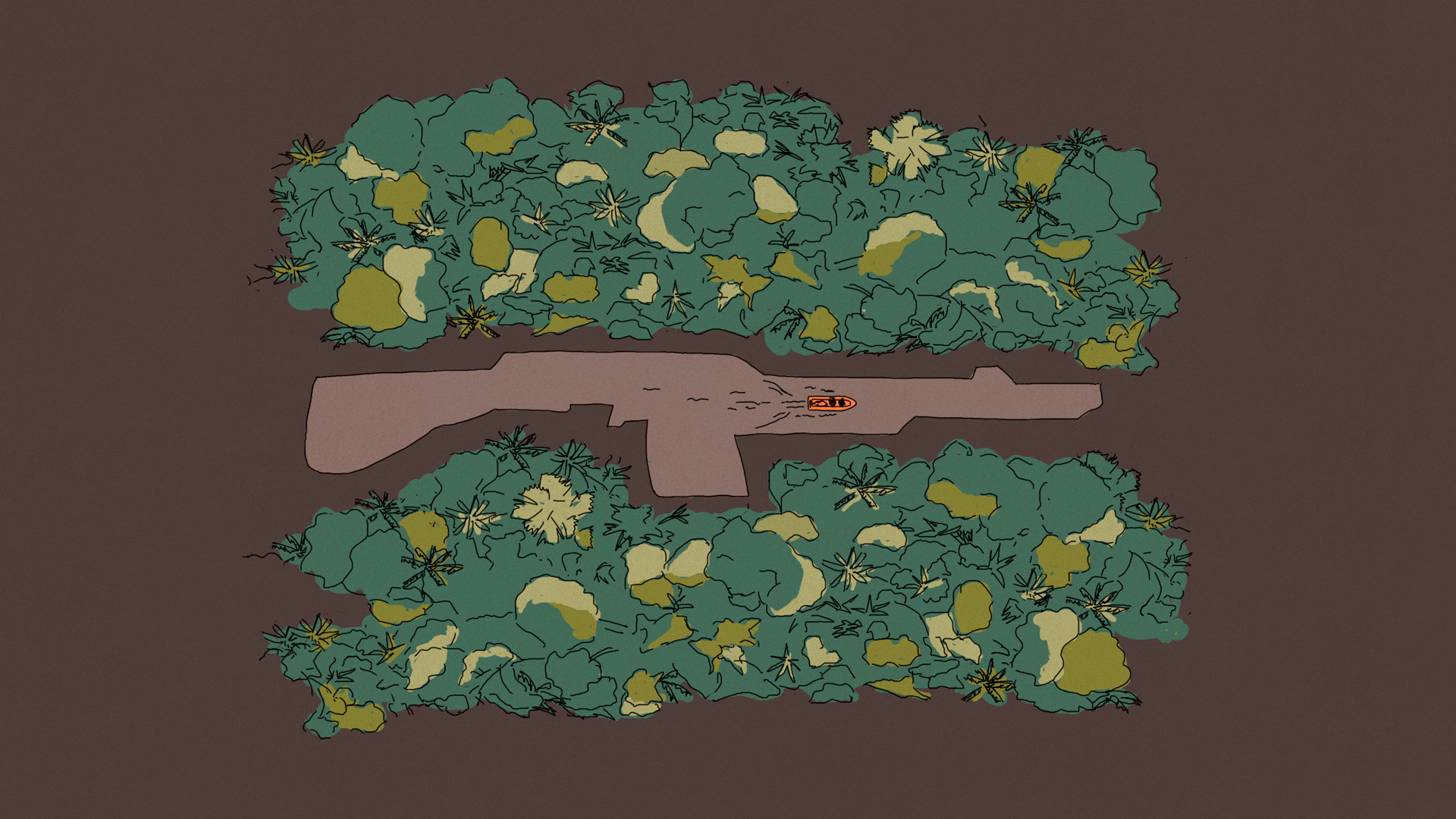

Si bien la región amazónica del lado venezolano del río fue testigo histórico de la minería, de lado colombiano las cosas no pintaban mejor. Tras los acuerdos de Paz en Colombia del 2016 y la fragmentación de las FARC-EP, y las dificultades para instaurar la Paz Total, los actores armados y expertos en violencia se multiplicaron en ambos lados del río. Controlar las minas supone ingresos, pero el control territorial amplía las ganancias y la impunidad. La fiebre ya no del caucho sino del oro recrudeció y con ello los grupos que extraen ganancias. Ahora el Orinoco, como un cómplice traicionero, da autopista acuática a los grupos que primero se movían en lanchas para tomar los territorios y luego construir sus pistas de aterrizaje de avionetas. Cualquier barcaza es sospechosa de transportar oro, minerales preciosos, o mercancías de alto valor que son movidas hacia las minas: alimentos, mercurio, armas, medicinas, drogas, y mano de obra.

Claro que los militares saben de esto, me dijo Franco el 25 de mayo, mientras nos sentábamos junto con Enrique y Carlos a comer un ajicero. Para ellos es imposible que se extraigan minerales y que, además, se usen los territorios de los pueblos indígenas como pistas de aterrizaje sin que las fuerzas de los Estados lo sepan. Algo más ocurre en la profundidad de la selva, algo que permite que todo armado, como ellos los llaman, circule sin importar si visten un escudo nacional o una bandera guerrillera o nada.

El ajicero es un caldo simple pero muy poderoso, clave en su día a día. Alcanza para que todo el que llegue tenga un plato de caldo en la panza. Pescado, ají picante, sal, yare –extracto fermentado de yuca agria, con la que hacen el casabe– y abundante agua. El agua no se saca del río, o, mejor dicho, la sacan del río subterráneo con pozos profundos y a punta de tobo. Cada reunión y conversación giraba en torno al fogón. Con el ajicero puesto. Así se cocinan las ideas. Así se comparte el sustento. Estas prácticas las que los ayudaron a sobrellevar las crisis de escasez de alimentos, el covid-19, y les ayuda a sobrellevar el momento actual.

―Mientras en la ciudad no tenían qué comer, aquí armamos nuestra olla de ajicero y compartimos― recalcó Franco.

Como el río en temporada de lluvia, los problemas del contexto inundaron el quehacer de ASOGA. Debido a la crisis económica, cada vez más miembros de la comunidad se veían en la necesidad de ofrecer sus cuerpos como mano de obra –o como mercancía– en las minas. Esto, como lo pintaría el cacique Cristóbal, supone la mayor contradicción y dolor para en indígena: destruir su territorio para sobrevivir. Destruir el cuerpo es destruir el territorio. Y viceversa.

―O lo hacen o sufren la hambruna y la enfermedad. En las comunidades indígenas ya no hay mucho para hacer, para sobreponerse a lo que nos mandan de afuera― agregó el cacique.

Y bien que es cierto, en la comunidad hay una pequeña escuela, un dispensario de salud sin medicinas y dos bodegas. No hay instituciones ni particulares que ofrezcan empleo ni ocupaciones. Para la gente, para las madres, para los jóvenes, la mina es la opción. Algunos van, extraen algo de riqueza y regresan a su comunidad; montan una bodega o compran una lancha y hacen transporte. Otros van y no regresan.

ASOGA también lleva un tiempo creando programas deportivos para los jóvenes.

―Los indígenas jugamos al fútbol como con un panel solar en la cabeza, mientras más picante esté el sol, más rápido corremos― dijo Enrique, quien organizaba a los jóvenes para que repararan la cancha.

Con Enrique también idearon un grupo para el cuidado de la comunidad, una suerte de “guardianes”; construyeron un huerto para hacer crecer los frutos amazónicos: copoazú, seje y manaca, popularmente conocida como açaí. Pero por mucho esfuerzo que se haga apilando sacos de tierra uno sobre el otro, no siempre se puede contener el ímpetu de la crecida del río.

¿Puede una pequeña organización de un pequeño pueblo, en un rincón de la gran Amazonía, detener la catástrofe social?

La voz más antigua

Siguiendo la petición del cacique, los organizadores comunitarios coordinaron una reunión con doña Rita, la única mujer del grupo de fundadores de la comunidad que aún estaba con vida. Llegamos a su casa el primero de junio. El capitán, como buscando preservar los viejos modos, sacó una flauta hecha de cuerno de venado y tocó una tonada. Doña Rita, quien fue la única mujer que llegó a tener el cargo de capitán - por eso le siguen diciendo la capitana Rita - salió de su casa de bahareque y levantó su mano. Entre los capitanes se saludaron, intercambiaron comentarios y susurros en uwottüja, pero ni siquiera los traductores fueron capaces de captar lo que se dijeron.

―Ellos usan otras palabras que la mayoría desconoce– explicó Ovi, uno de los traductores que nos acompañó durante todas las entrevistas a los ancianos. Es como que hablan y las van creando, por eso cuando los ancianos hablan, buscamos escucharlos. Pero a veces ellos no quieren que aprendamos esos términos. Hay un recelo.

Doña Rita saludó, agradeció nuestra presencia, adiwa’a, y se sentó. La conversación fue larga, la paciencia que asumieron para traducir me sigue pareciendo admirable.

Grabador posado en la mesa y libreta en mano para tomar notas. Todos en espera por doña Rita, a que ella iniciara. Contempló la escena, sentada al lado del capitán. Medía tal vez un metro y medio, llevaba un vestido largo y rosa, adornado por la indumentaria tradicional de los uwottüja: collares azul y blanco adornando el cuerpo. A su lado, el capitán, con una postura diferente a la que tenía cuando estaba con el cacique. A él lo cuidaba. Con doña Rita algo diferente ocurría. Ella hablaba y gesticulaba. El capitán escuchaba, atento, como un aprendiz. Rita la gran maestra, pensé.

Por momentos, cuando doña Rita explicaba el origen de su pueblo, los traductores se confundían. Como navegando en el Orinoco a luz de luna, perdían el rumbo en su torrente imparable. Doña Rita nos contó que el origen de su acción política provenía de dos montañas. Una montaña, el árbol de la vida, que conocemos en castellano como el cerro Autana, le invita constantemente a la preservación de la vida; la otra montaña, un cerro del que no tenemos conocimiento en castellano, le invitaba a la participación política. Asumir el cuidado del otro es la verdadera tarea de la vida y la política, concluía Doña Rita. Ovi la traducía. Al final agregó:

―Nunca entenderé el porqué de sus deseos de riqueza a expensas de la destrucción. Nuestro árbol de vida se ve amenazado por lo que pasa ahora. No podemos pararlo, no tenemos los medios. Pero podemos cuidar lo poco que nos queda. Y educarlos a ustedes, los mestizos, los que vienen de afuera, es nuestra intención. Entérense y entiendan, no habrá otra oportunidad.

El mensaje de doña Rita me quedó resonando a mi regreso a la ciudad. Recordé su conuco, retirado de la comunidad. Recordé la precisión de sus palabras sobre el árbol de la vida y su riesgo, decidí entonces googlear sobre la situación de la minería en la Amazonía y era notable cómo los campos de extracción se han esparcido hasta casi rozar estos monumentos que para los uwotujja son sagrados. Campos interminables donde la selva se ve rapada. Lagunas de agua tornada en un verde innatural, contaminado, artificial. ¿Cómo era doña Rita consciente de todo esto? ¿Qué tipo de relación tiene con su entorno que le permitía conocer lo que ocurría en ese territorio tan remoto?

La capitana nos sirvió un tatucado de manaca, fruto exótico que cultiva en su propia tierra. Lleva años, desde que se retiró de su rol de capitana, repoblando plantaciones de frutos amazónicos. Su esperanza es que sus nietos lleguen a probar la manaca, una esperanza que también devela los miedos. Sus arrugas eran como pergaminos que develaban una verdad. Los uwottüja, lejos de la imagen de ingenuidad y poca agencia que les han creado los centros de poder, perciben con claridad lo que ocurre en lo profundo del verdor de la Amazonía.

En su accionar no solo saben lo que ocurre, se han encargado de generar conocimiento sobre ello. Lo conversan. Lo expresan. A fin de cuentas, solo conociendo las causas profundas de los males es posible imaginar cambios. El saber chamánico también mostraba su método.

Los que se quedan, los que vuelven

A mediados de junio yo aún estaba allí. Las lluvias trajeron el frío. Por las noches la comunidad sale a la bodega de Alberto, el único que tiene un generador de electricidad y abre el espacio para que jóvenes y no tan jóvenes carguen sus teléfonos, linternas y equipos de batería. Con el pasar de los días noté que más gente se conglomeraba. Franco me daría el detalle: hubo enfrentamientos en las minas e incursiones militares, la gente ha regresado a la comunidad. Con este retorno temporal otro huésped vino desde las minas: el paludismo.

La escuela de la comunidad, fundada por el cacique Cristóbal en los ochenta, tuvo que cerrar las actividades porque todos los profesores enfermaron. El paludismo hace que tu cuerpo llore, que duela, la fiebre no te deja dormir y, como remataría Enrique, si te agarra desprevenido, te puede ganar la batalla. El paludismo –malaria– es un mal endémico de la región, pero, nunca se había visto con tal magnitud en Gavilán.

Para Franco y el cacique, era claro que esa epidemia de malaria provenía de las minas. Los habitantes que han migrado a las minas suelen vivir en condiciones desprovistas de lo básico: tiendas de campaña en medio de la selva, en terrenos convertidos en pantanos tóxicos por la extracción de minerales, sin ningún tipo de protección, cuidado o servicios de salud pública. Ir a la mina no es una migración normal, ir a la mina no es fruta madura, es un largo viaje a través del río, sorteando puntos de control de grupos armados, militares, guerrilla, y cualquier otra cosa peligrosa que el Orinoco esté dispuesto a tolerar; es atravesar el peligro para vivir en los campamentos de despojo. Sufre el cuerpo. Sufre el río. Sufre el bosque. Se erosiona la tierra y se erosiona la vida. La gente va a la mina y no regresa siendo la misma.

―Regresan rotos― dijo el cacique ―No vuelven a ser los mismos. Muchos vienen con paludismo y en sus comunidades la esparcen, la riegan. Muchos vienen rotos por dentro.

Luego de horas de grabaciones construimos un primer registro con las voces de los ancianos. Si bien muchas de las historias eran conocidas por la comunidad, al reproducir los audios, sonreían. Compartían una sensación de logro. Las historias no deben perderse, decía el cacique a la comunidad. Entendí que su búsqueda no era guardar la historia de los antepasados, sino registrar la historia de su presente.

Sentados en la churuata de Carlos, ellos narraban la pugna del indígena: desempleo, exclusión, racismo, pobreza. La vida en los márgenes. En la ciudad tienen estigma de que el indio es bruto o vago, mejor ir a las minas y buscar su suerte, concluyeron. El indio no guarda plata, sino rencor, dice el dicho. Ellos lo repiten y lo sepultan con una boleada de chimó al piso. Los armados que empezaron controlando las minas luego se fueron expandiendo por el territorio. Llegaban a comunidades y ofrecían seguridad y pagos a algunas personas, como un subsidio.

―Ni los políticos en campaña ofrecían tanto y que curioso que nunca fueron confrontados por los militares― agregó Enrique, dándome uno de los pocos vestigios de sarcasmo que tuve durante el viaje.

Las sombras se hacían más pesadas y desde la selva se oyó el canto de un ave. Los grillos y las ranas empezaron su coro anunciando que pasaba la medianoche. Nos alumbrábamos con una pequeña lámpara y el fogón que Yai, la esposa de Carlos, mantenía encendido para el ajicero que se come sin importar la hora. Franco se levantó y con su linterna alumbró los alrededores. Carlos hizo lo mismo, apuntando hacia uno que otro árbol. Entendí la rutina: buscaban los búhos para poder seguir hablando y yendo con mayor profundidad.

Si el panorama era tan sombrío para la vida social, ¿por qué los grupos no tomaban control de Gavilán también?

Apagaron las linternas y se fueron al bosque a buscar búhos.

Los armados

Una tarde de abril del 2022, unos hombres desconocidos entraron a la comunidad. Si bien iban vestidos de civil, su pinta no era de la zona. No eran indígenas. No eran los criollos que suelen ser vistos en la zona. Se veían amenazantes, ajenos, imponentes. Pidieron hablar con las autoridades. Los guardianes de ASOGA se activaron y llamaron a las demás autoridades. Los hombres ofrecían lo que ya habían ofrecido en otras comunidades: seguridad a cambio de usar el territorio. El cacique y los ancianos, habiendo anticipado esto, les dijeron a los hombres que no tenían interés en ese ofrecimiento; Gavilán era una comunidad indígena y su forma de vida no contempla vivir de la destrucción de la tierra.

―El cacique ya nos había advertido, ellos van a venir a pedirnos nuestra tierra –dijo Enrique. Y no podemos ceder, una vez que se les da permiso, ellos pasan a ser nuestros dueños y nosotros no podemos depender de esa gente.

Cuando hablan del cacique o los ancianos, un tono de respeto sostiene sus palabras. Para ellos, primero es la autoridad del cacique antes que cualquier otra ley proveniente de afuera. Este intento de entrada a la comunidad no fue el último.

Ese primer No fue dado por las autoridades ancestrales; esto marcó una impronta en el quehacer de ASOGA. El conocimiento tradicional se hizo práctica. La confrontación no podía ser directa, pero eso no significó que no podría haber resistencia a dejar tomar el territorio.

―A veces nos preguntamos cuál es la alternativa para que sigamos con nuestra forma de vivir... Si queremos un dron para vigilar nuestro territorio, nos hacemos un objetivo militar. Está prohibido que la gente tenga drones, pero los armados sí tienen y a veces los vemos pasar sobre nuestra comunidad.

Franco tomó aire y prosiguió contando cómo, por ejemplo, en la comunidad vecina El Cañito, primero les ofrecieron apoyo y seguridad, pero luego las personas no podían ir al conuco pues los grupos armados ya controlaban todo el movimiento. Primero es la fantasía de la seguridad, luego viene el gobierno de la vida comunitaria. Al mencionar el conuco, noté cómo los demás reaccionaron, indignados, frustrados. Meterse con el conuco es meterse con el medio de vida de los uwottüja. El conuco es el espacio de siembra que cada familia tiene en el territorio; lo hacen sin tener que delimitar el espacio, cada quién sabe en dónde sembrar sin interferir al otro. Se tumba lo necesario y, luego de una cosecha, se deja descansar la tierra para no agotarla. Todas las familias tienen su conuco. El conuco es relación pura.

Al siguiente año, en marzo del 2023, hubo un segundo intento. Esta vez, los de afuera buscaron directamente a Franco. Creían que podían dividirnos desde adentro dijo Enrique mirando a Franco, mientras él mojaba el casabe en el ajicero; son casi hermanos: de pueblo, de territorio, de lucha. Si bien los de afuera accedieron a Franco, la gente de la comunidad ya había incorporado una actitud de sospecha ante estos visitantes. Los demás guardianes de ASOGA se acercaron, al igual que las autoridades tradicionales. Esta vez, como en un coro, el No vino desde un respirar profundo indígena. Quedaban claros dos mensajes:

Somos un pueblo originario de esta tierra y no nos iremos ni permitiremos su uso por externos

La tierra no es nuestra, vivimos en ella, de ella. Seguimos para cuidar.

Más que propiedad es el moverse por su territorio lo que les otorga un sentido de libertad. Ir y venir. Ir al río, ir a pescar, ir al conuco; venir a la casa, venir a la comunidad, venir. Si bien las autoridades y ASOGA reforzaban su postura y su quehacer para darle a entender a los demás integrantes de la comunidad que ceder el territorio significaría perder, durante los últimos días de mi tiempo en Gavilán pude notar cómo el temor a lo que podía pasar, al riesgo, a una tercera vista generaba incertidumbre en todos.

La memoria y el río

Por varias semanas nos dedicamos a caminar la comunidad visitando a los acianos, conversando y grabando sus relatos. Para algunos, era la primera vez que grababan sus voces. Para otros, la visita de los criollos era siempre augurio de malas noticias. En otros casos, los ancianos sacaban sus documentos de identidad, pues las visitas de afuera requerían siempre un tipo de “validación”. Era común que no supieran sus edades ni fechas de nacimiento: lo que dicen sus documentos fue siempre un invento de turno del oficial que los registraba.

Me fui de Gavilán el primero de julio. El cacique se acercó a despedirse. Como siempre, su caminar y sus expresiones eran parsimoniosas y meditativas. Me llamó aparte y me dijo que ellos continuarían defendiendo su territorio, pues era una decisión tomada y eso los hacía sentir a gusto.

―Aquí no se trata de perder un trozo de tierra, esto no nos pertenece, si bien es nuestro territorio lo que queremos es no perder lo que somos, nuestra forma de vida, eso es lo que está en juego.

Al despedirme de la comunidad, Carlos me advirtió que los militares podían buscar detener el bote, pues creen que todo el que circula es un minero. Caminé con dirección al Orinoco que esperaba indiferente a mi regreso. Decidí no voltear a Gavilán, pero en el último instante no pude evitar hacerlo. ¿Estará Gavilán igual en mi próxima visita? ¿Podrán resistir a la entrada de los armados? ¿Podrán traspasar sus saberes y entusiasmos a los más jóvenes?

Navegamos río abajo y pasamos por lo que ellos llaman los raudales de la calavera, una serie de remolinos y rocas que succionan a los botes y a más de uno ha hundido. Contemplando las ruinas de una barcaza encallada, Enrique me dijo que en el Orinoco todas las banderas pierden sus colores. Vi la barcaza que parecía una fotografía en blanco y negro. Volteé mi mirada atrás y ya no pude distinguir a Gavilán de la selva.