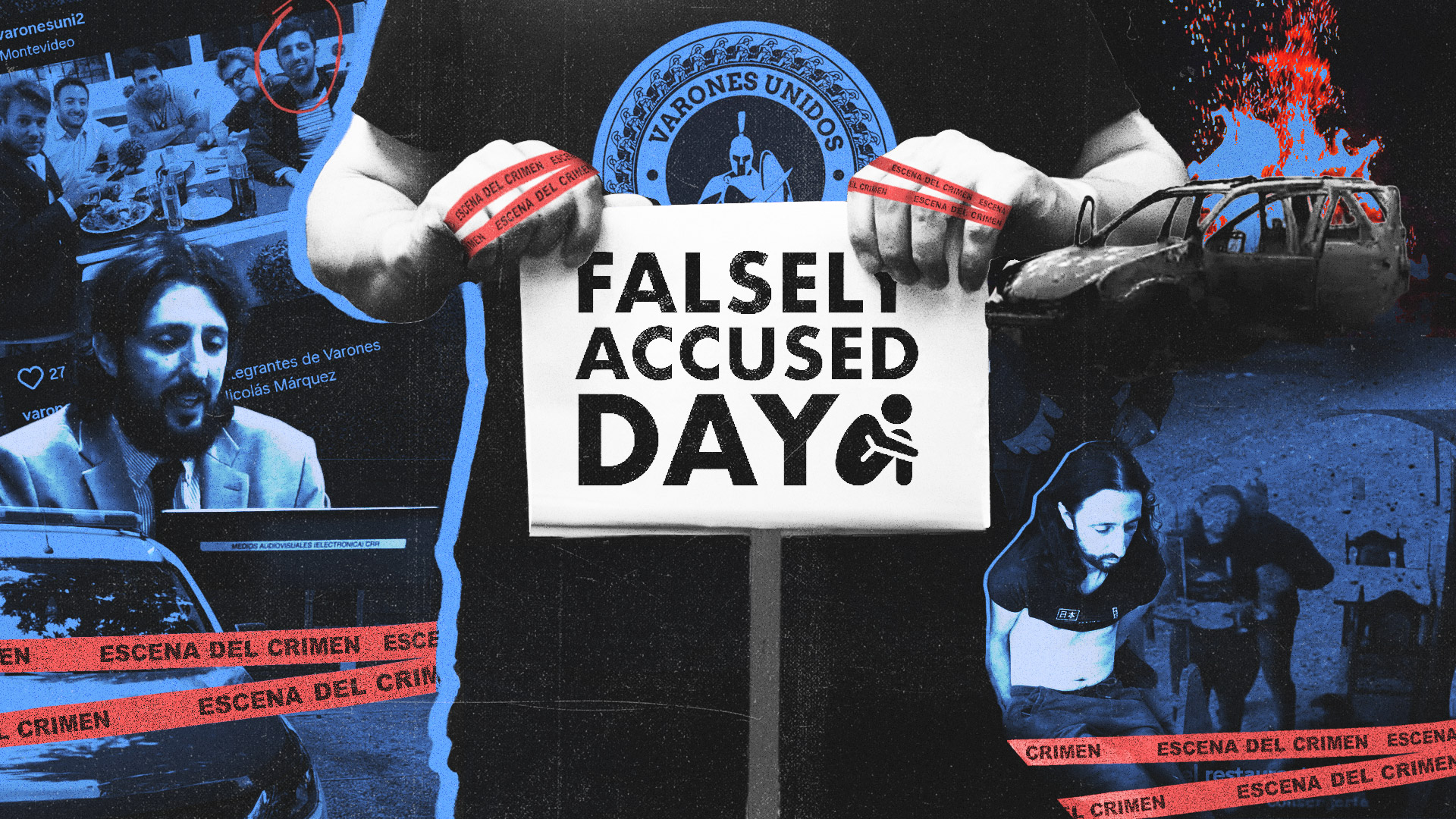

Pablo Lautra, hoy acusado de doble femicidio, del secuestro de su hijo, sospechoso de haber asesinado a un remisero y de otros posibles delitos, vivía zambullido en las filas del odio antigénero, al punto que se expuso como una supuesta víctima de la “injusticia feminista”.

Su discurso replica el de los principales aliados ideológicos del gobierno -Agustín Laje y Nicolás Marquez- en todo lo que sea promoción de la violencia y negación de derechos. En ese ámbito, la apelación a la mentira cuando se trata de denunciar hechos de violencia o promover conciencia sobre las desigualdades brutales que nos atraviesan, es una constante. Pero hoy resulta que dos de las personas a las que, con ese paraguas político, trataba de mentirosas –su ex pareja Luna y su ex suegra- están muertas. Su hijo, de cinco años, huérfano. Todo parece indicar que la mentira con la que insistía en redes acerca de su propia violencia, no era tal. Datos, no opinión.

Este hecho es una oportunidad para tomar en serio la avanzada que impulsa la idea de que estamos ante una epidemia de falsas denuncias y anotar que no es aislada, tiene contexto. El esfuerzo militante de las derechas conservadoras por instalarlo tiene escala planetaria, ha habido capítulos desde al menos el siglo XIX. Estamos ante una de las narrativas predilectas de las reacciones antigénero que expresan la incidencia que tienen las fuerzas políticas cuando usan el Estado para promover el desprecio y la negación.

Tanto el ministro de Justicia, Cúneo Libarna, como la senadora Carolina Losada y la diputada Lilia Lemoine, entre otros, impulsan proyectos de ley para agravar las penas por falsas denuncias cuando se trate de hechos de violencia de género. Una medida que no responde a ningún problema de comprobada existencia.

El doble femicidio es una oportunidad para tomar en serio la avanzada que impulsa la idea de que estamos ante una epidemia de falsas denuncias, una de las narrativas predilectas de las reacciones antigénero.

Porque no hay mediciones sobre la incidencia de casos. Estadísticamente, los pocos datos que van apareciendo no dan cuenta de que la falsa denuncia sea un problema significativo. En INECIP nos encontramos haciendo un relevamiento nacional sobre el tema. Y las respuestas llegan con ritmo aletargado, lejos de las expectativas republicanas que deben imperar en materia de acceso a la información. En noviembre de 2022, un informe de Chequeado.com concluyó categóricamente que “No hay evidencia estadística ni académica de que las ´denuncias falsas´ representen un porcentaje significativo de los casos que tramitan en la Justicia argentina”.

Esa misma fuente desmiente la incidencia del problema en países como España y Estados Unidos. Es frecuente que entre los fans de considerar que todo es falsa denuncia se cite una encuesta online en aquel país según la cual hay 20 millones de personas denunciadas falsamente, es decir, el 8.5% de las personas estadounidenses. Pero, se aclara, ese informe carece de cualquier atisbo de seriedad. Es pura acción psicológica disfrazada de información.

La operación consiste en tomar un caso aislado, repetido hasta el hartazgo, para construir un problema generalizado. Es un recurso tan falaz como habitual en las disputas ideológicas y una táctica de demonización habitual. Ya veremos luego, al referir el trabajo de Richard Gardner y su falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), que también parte del mamarracho que presentó en 1985 se basaba en la referencia aislada a casos que pretendía emblemáticos, constantes y recurrentes.

Lo mismo ocurre con el proyecto que lidera la Senadora Losada, cuya principal característica es la carencia de todo rigor o precisión para caracterizar el fenómeno al que supuestamente viene a responder su iniciativa. Pero, eso sí, también apela a un único caso que postula paradigmático y a una evocación genérica de “falsas denuncias de acoso sexual y conductas abusivas que se han dado en lugares laborales, centro de poder, etc., que le ha costado su trabajo a muchos”.

Los proyectos legislativos para sumar agravantes en el Código Penal no aportan nada más que amedrentamiento y desincentivos, y son funcionales a la cultura del abuso y el silencio.

La de Lozada es una iniciativa que podría considerarse calcada de las bravuconadas virtuales expuestas por agrupaciones como Varones Unidos, cuyo líder Pablo Laura se proclamaba injustamente denunciado. Ya vemos, sus conductas en las últimas horas parecen desacreditar su autopercepción.

Suelen ser los mismos representantes del pueblo, las provincias o el Poder Ejecutivo a través del ministro de Justicia quienes suelen invocar, no sin irresponsabilidad, datos de un supuesto Observatorio de Falsas Denuncias que no se sabe exactamente de qué modo recolecta los datos, ni cómo los procesa, ni cómo garantiza la fidelidad de esa información. Además, esos datos no están disponibles en su página web ni en sus redes sociales.

No se trata de contraponer como argumento que jamás se ha mentido o que no se mentirá, sino que ese problema tiene respuesta: se estableció hace 105 años en el Código Penal (1921) y se mantienen hasta hoy como delitos la falsa denuncia y el falso testimonio.

Los proyectos para sumar agravantes en el Código Penal no aportan nada más que amedrentamiento y desincentivos, y son funcionales a la cultura del abuso y el silencio. Porque lo que sí existe como un problema medido y comprobado, al que estas iniciativas no solo dan la espalda sino que contribuyen a profundizar, es que a las personas les lleva muchos años poder denunciar un hecho, que la mayoría prefiere no hacerlo porque el camino que se abre tortuoso y la desconfianza estructural llega hasta la mismísima autodesconfianza.

Entre otras fuentes, la última Encuesta Nacional de Victimización disponible (2018) -que llevó adelante la gestión de Macri, no una horda de las que dicen ver por todos lados quienes hablan de injusticia feminista- informa: “de los delitos violentos, el menos denunciado es la ofensa sexual, que solo es reportada en el 12,5% de los casos”. Al mismo tiempo, son el tipo de agresión con mayor tasa de no denuncia. Mientras que los hechos no denunciados de delitos contra las personas representan un 66,3% del total de ocurridos, cuando se trata de ofensas sexuales ese porcentaje trepa al 87.4%. Imaginemos esas cifras en tiempos de negacionismo estatal de la violencia de género.

***

Pero hay más que ver en el contexto. Este nuevo momento de estigmatización semejante de las denunciantes no se explica solo por el odio a las mujeres y su determinación en no consentir ciertas violencias. Para comprender cuánto hay en juego, propongo leerlo junto a la persecución obsesiva de las políticas de Educación Sexual Integral.

Esto porque ha sido gracias al avance del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y de la educación de calidad al respecto como un derecho de niños, niñas y adolescentes, que el abuso sexual infantil encontró en los espacios escolares la escucha que a veces es esquiva en el ámbito familiar y entre pares. La ESI nos volvió una mejor comunidad, aquella que se involucra colectivamente en el cuidado de las infancias y adolescencias, y saca las violencias de las garras de lo siniestramente privado.

Según datos producidos por el Ministerio Público Tutelar de CABA, citados por Amnesty Argentina, “entre el 70 y el 80% de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de Educación Sexual Integral (ESI)”. Otro informe, de 2024, del mismo organismo del gobierno de la Ciudad, demuestra en base al análisis de casos concretos que “el 46,5% pudieron contar en sus casas que fueron víctimas de abuso sexual, mientras que el 24,8 por ciento pudo hacerlo en la escuela”.

La indiferencia frente a estos ataques de quienes constituyen la oposición, dejan el asunto solo en manos de las “feministas” quitándole relevancia política en un gesto que se percibe cómplice.

En todo caso, siempre que hubiera una mentira que debe desbaratarse en el ámbito judicial, el problema se explica más cuestiones tales como que la mentira se lleva mejor con el expediente escrito que con la escucha activa y comprometida, es más permeable al lenguaje incomprensible, se fortalece con los tiempos eternos de los procesos judiciales y se regodea en la impunidad que gobierna en la materia. Pero entonces, ¿por qué se insiste en desbaratar una política exitosa, con datos así?Por un hipotético déficit que ni siquiera está medido pero se trae al centro de la escena como si fuera una regularidad constante. La hipótesis más razonable es la vocación de destruir y reestablecer patrones de opresión contra los que venimos luchando.

Mejores servicios de atención a víctimas de violencias de género, mejores y más redistributivas políticas para la reducción de la conflictividad social y especialización de los servicios de atención, siguen siendo temas pendientes en una agenda genuina de lucha contra estas violencias. Pero ese posicionamiento es imposible en el contexto de ataque y negacionismo en el que nos encontramos.

El gobierno de turno promueve desde el primer momento una auténtica regresión en materia de derechos a través del desfinanciamiento de políticas específicas para la atención de la violencia, desincentiva la denuncia, atosiga con ahogo financiero las políticas de Educación Sexual Integral y favorece la banalización de la violencia como un problema estructural.

Los feminismos se han vuelto su enemigo predilecto. En estas condiciones, no es casual que sus esfuerzos se dirijan a desacreditar sus luchas y experiencias, a atacar las pocas herramientas que la crueldad gobernante deja en pie. La indiferencia frente a estos ataques de quienes constituyen la oposición, dejan el asunto solo en manos de las “feministas” quitándole relevancia política en un gesto que se percibe cómplice.

Si denuncia, miente.

Si no denuncia, se retira.

Haga lo que haga, todo es un calvario.

Estos ataques desautorizan la palabra de las denunciantes de este tipo de hechos, todos los guiones que regulan las expectativas de comportamiento basadas en el género: qué tipo de vínculo, cuánto tiempo hace que lo conoce, cómo lo conoció, en qué lugar fue, cómo iba vestida, estaba alcoholizada. ¿Sola o acompañada? En muchos casos, el máximo de credibilidad llega a puede ser: Pero… ¡no fue para tanto! El estereotipo de la mentirosa acompasa perfecto con el de la exagerada.

Todo eso, como si las demoras en recibir testimonios, la mortificación de hacerlo en repetidas ocasiones, el agotamiento que conduce al abandono fueran explicados por una supuesta voluntad de mentir y no por el calvario que el sistema de justicia es para las personas que denuncian estas formas de violencia.

Elijo la palabra calvario porque es la más recurrente en la voz de personas que han atravesado la experiencia de denunciar hechos de este tipo. Por ejemplo, a lo largo del año 2021 desde INECIP y junto a la Universidad Nacional de La Pampa, trabajamos en el marco de una investigación dirigida a promover mejores estrategias de acceso a la justicia frente a las violencias por motivos de género, investigando por qué las personas que sufren hechos de violencias sexo-genérica deciden o no denunciar los hechos padecidos. Y tanto entre quienes decidieron no hacerlo como entre quienes sí, en tres provincias tan distintas como La Pampa, Chubut y Jujuy, calvario era el adjetivo más recurrente.

Estos ataques desautorizan la palabra de las denunciantes. En muchos casos, el máximo de credibilidad llega a: Pero… ¡no fue para tanto! El estereotipo de la mentirosa acompasa perfecto con el de la exagerada.

Ya sea que fueran personas trans que denunciaban violencia institucional, o amas de casa con episodios de violencia en el marco de sus relaciones de pareja o bien acompañantes en casos de abuso sexual infantil, “calvario”, “un calvario”, “ese calvario” a veces “via crucis”, cada tanto “tortura”. Pero calvario ganó por lejos como la expresión más repetida para referir la experiencia de asumir la denuncia de este tipo de hechos.

La conquista del terreno judicial como un escenario central para las disputas derivadas de la decisión de no callarnos más, ha revivido –otra vez- la sospecha sobre las mujeres, pretendiendo explicar que es su perfidia o su habilidad para mentir lo que explicaría la explosión pública de casos y no el corrimiento de capas tectónicas de violencias garantizadas por silencios que hemos decidido empezar a quebrar. La narrativa de la mentira es poderosa, es duro también asumir que nos hemos estado callando y que la “normalidad” que añoran -la de tres pueblos antes- estaba sostenida por el secretismo arrasador de la vida.

El estereotipo de la falsa denuncia: una gran ayuda para quienes abusan

Apuntando con el dedo acusador a quienes denuncian, se borra al abusador del centro de la escena. Una escena en la que la desidia, las demoras excesivas, las prácticas revictimizantes, terminan por facilitar un desliz en la caracterización, consistente en afirmar que se ha mentido frente a cada caso que no ha sido probado, que no encontró respuesta o en el que las mujeres han desertado porque la respuesta que buscan, no aparece.

La historia de la desidia judicial frente a las violencias de género se basa en asumir que quien lleva esos hechos a discusión miente, exagera, distorsiona. La dinámica refuerza la sospecha sobre la veracidad de lo que se denuncia. Al fin y al cabo, quien denuncia es una mujer que, en tanto tal, ha sido patriarcalmente construida como inconsistente, ambivalente, débil e indecisa además de mala y con perfidia. Una mujer especialmente hábil para la mentira -manteniendo intacta la caracterización criminológica de mediados del siglo XIX- en lugar de revisar cuánto de lo que se ofrece como respuesta, genera esa deserción.

¿Y cuándo se acompaña a un niño, niña o niñe en una denuncia de abuso sexual? Allí, ya lo adelantamos, se viene batallando desde hace años contra la instalación de un síndrome falso, el inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP). ¿Qué es esto? La respuesta conservadora que en los 80 se produjo como contragolpe al aumento incesante de denuncias por abuso sexual intrafamiliar.

La narrativa de la mentira es poderosa. Es duro también asumir que nos hemos estado callando y que la “normalidad” que añoran -la de tres pueblos antes- estaba sostenida por el secretismo arrasador de la vida.

En el año 2023, a través del ”Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem”, Naciones Unidas trata al SAP como un pseudoconcepto científico. Advierte “La teoría de Gardner ha sido criticada por falta de fundamento empírico, por sus afirmaciones problemáticas sobre los abusos sexuales y por convertir las denuncias de malos tratos en falsas herramientas de alienación, lo que, en algunos casos, ha disuadido a evaluadores y tribunales de examinar si se han cometido realmente los malos tratos. La teoría ha sido desacreditada por asociaciones médicas, psiquiátricas y psicológicas, y en 2020 fue eliminada de la Clasificación Internacional de Enfermedades por la Organización Mundial de la Salud”. El informe agrega: “Uno de los patrones sexistas del recurso a la alienación parental es la caracterización de la madre como un ser vengativo y delirante por su pareja, los tribunales y los testigos periciales (...) Como se señala en varias contribuciones, el nexo entre violencia doméstica y alienación parental se oscurece a menudo en los sistemas de derecho de familia, en detrimento de las víctimas de la violencia”.

Todas esas maquinaciones sin asidero científico, aparecen replicadas en los discursos antifeministas de hoy. Es también la narrativa elegida por Pablo Laurta, militante de la causa contra lo que llamaba la “injusticia feminista”. Pero no se trata solo de él, si aún está en disputa la aplicación del SAP es por la excesiva tolerancia judicial a su uso.

El reporte de Naciones Unidas que venimos citando arroja cifras que muestran hasta qué punto lo del calvario para hablar de los tribunales no es una metáfora y nada más: “La acusación de alienación parental presenta un componente de género muy elevado y se utiliza con frecuencia contra la madre. Según un estudio realizado en Brasil, la mujer era acusada de alienación parental en el 66% de los casos, frente al 17% de los casos en que se acusaba al hombre, y los hombres hacían más acusaciones infundadas que las mujeres. En Italia, la acusación también se utilizaba de forma abrumadora contra la madre”. Otras fuentes allí citadas muestran que en Canadá se comprobó que, en 2018, en el 41,5% de los casos analizados en que se habían hecho acusaciones de violencia doméstica o maltrato infantil, en el 76,8% de ellos el presunto maltratador alegó alienación.

La justicia cautelar y su aporte al estereotipo de la mentirosa

Esta avanzada en nombre de la verdad no es casual. Para comprender por qué se nos propone discutir esto hay que bucear también en las distorsiones con que funcionan las respuestas judiciales.

Gran parte del terreno ganado cuando se habla del derecho y género es el derecho de denunciar, a decir. Nosotras mismas hemos vuelto consigna global “no callarnos más”, “no volver al silencio”. Afortunadamente. Pero sabe a bastante poco, porque esa denuncia sigue siendo recibida con desconfianza y automatismos que siguen dejando la gestión del conflicto lejos.

En los propios funcionamientos del sistema de justicia por el que tanto se lucha, está parte del problema, El avance de la justicia cautelar, que se limita a ofrecer medidas de restricción en la urgencia, respondió al grave problema del letargo ante la emergencia, pero mantiene intacto el corazón del tema: la falta de abordaje integral del conflicto.

Las maquinaciones sin asidero científico aparecen replicadas en los discursos antifeministas de hoy. Es también la narrativa elegida por Pablo Laurta, militante de la causa contra lo que llamaba la “injusticia feminista”.

Nuestros sistemas miden riesgos en planillas que no se traducen, por lo general, en medidas efectivas: se sabe de la dependencia económica, de la incidencia de los consumos problemáticos, de la precariedad habitacional, de la concurrencia de carencias de larga data pero, como regla, la respuesta se reduce a órdenes de restricción. No es poco frecuente que las medidas cautelares se prolonguen, y el conflicto no se disuelve solo y muchas veces, se potencia.

En lugar de destrabar, gestionar, acompañar y controlar, el sistema judicial restringe contactos, deja a las personas encerradas en su unilateral versión y deja a las víctimas a expensas de la voluntad de cumplimiento de la medida por parte de quien ha sido señalado como agresor quien además suele quedar rumiando en soledad lo que se le dirige como acusación.

¿Por qué traigo esto? Porque gran parte de la construcción acerca de la supuesta falsedad de lo que se denuncia, también encuentra apoyo en las dinámicas de la justicia cautelar y en que se agote allí toda la intervención.

Las medidas cautelares, claro, son necesarias, y son tales sin son ágiles y expeditivas. Pero si la intervención se centra en la imposición de una medida cautelar eso, además de insuficiente, podría cooperar con estas percepciones en las que resulta más fácil insistir en que es mentira, o que hay desequilibrios, desacreditando a fuerza de falta de avances en el esclarecimiento eficiente y oportuno de lo sucedido.

Sobran los casos que muestran la insuficiencia de la justicia cautelar: Farré y la ejecución de su ex mujer en plena reunión de gestión del divorcio, Úrsula Bahillo y su femicidio precedido de múltiples perimetrales, el del ya fallecido Weber, primer condenado por tentativa de femicidio (quien, aún sometido a una prohibición de acercamiento a 500 metros de su ex mujer, el 2 de agosto de 2010 burló la medida al acercarse al colegio de sus hijas en pleno Palermo, disfrazado de anciano y le disparó seis veces a su ex mujer, Corina Fernández. Esa medida tenía como toda garantía, la voluntad de Weber de respetarla. Eso falló, la incumplió durante 12 meses, hasta que casi la mata.

El acierto de agilizar la gestión en la emergencia y mejorar el uso de medidas cautelares se evapora cuando esas respuestas provisorias se eternizan, el esclarecimiento de los hechos no se produce, los factores de riesgo que se miden duermen en planchas y registros estadísticos pero no activan intervenciones conducentes que implican abordar todos los aspectos del caso.

Las personas que denuncian aportan mucha información que es abandonada por las burocracias que la recaban. Pensemos por un minuto si la identificación de cada problema habilitara una mesa de gestión integral del caso, algo que demanda mucho más que apostar a una perimetral.

¿Cómo romper el closet de la respuesta cerrada sobre la intervención judicial? En ese campo -inclinado, con capacidad de empujarnos a la contradicción- se vienen presentando luchas desde los feminismos.

Cuando digo gestionar el conflicto, estoy pensando en que las respuestas tengan que ver, por supuesto, con establecer responsabilidades de quien agredió, ser ágil en la emergencia, pero también aprovechar que se ha tomado conocimiento de que estamos ante un conflicto para transformar las condiciones que lo alojan, que le dan aire.

Si la protección inmediata a través de medidas cautelares es todo lo que hay, lo que nació como protección termina ofreciéndole un nuevo pliegue al conflicto.

Hay que romper el closet de la respuesta cerrada sobre la intervención judicial, articulando desde allí otras intervenciones de políticas públicas que conduzcan a modificar las condiciones estructurales en que la violencia ocurre, y no sólo responder coyunturalmente interviniendo en la dinámica del vínculo entre agresor y víctima.

La burocracia de las medidas cautelares, sin intervención activa en todas las aristas del conflicto, es casi una propuesta de ruleta rusa en la que la voluntad, o no, de cumplimiento de las medidas, si es que se conceden, marca el ritmo del caso. Una auténtica bomba de tiempo.

En los testimonios de muchas mujeres que denuncian violencia de género, "calvario" gana como la expresión más repetida para referir la experiencia de no callarse más.

Esa falta de abordaje del conflicto de fondo, que genera hastío, deserción e incluso la gestión autónoma de respuestas que muchas veces trae retractaciones forzadas por la impericia judicial en reaccionar, es mal diagnosticada. Y el análisis serio de los problemas que rodean a estas violencias es reemplazado por la invocación de casos aislados para insistir en que todo es mentira.

No corren tiempos amables para quienes necesitan lazo social fortalecido, porque la decisión política estatal es sofocar la solidaridad y la empatía.

Se equivocan quienes creen que hay compromiso con la justicia en este montaje de las falsas denuncias. Apuntan a quienes denuncian estas violencias porque comprenden que, aún con las tremendas dificultades que hay que enfrentar en esos “calvarios”, se ha avanzado en la disputa de sentidos. Es el campo judicial una ampliación del campo de batallas, inclinado, con capacidad de empujarnos a la contradicción, pero en el que se vienen presentando luchas desde los feminismos.

Costó mucho conseguir, y cuesta aún, que los sistemas de justicia atiendan este tipo de demandas. Si logramos denunciar aunque sea marginalmente, entonces el campo judicial es también un lugar hacia el cual la reacción conservadora antigénero vuelve a dirigir su mira. Ya no alcanza con los obstáculos que de por sí el sistema ofrece a las víctimas con su ancestral cultura de la desconfianza.

En el estado actual de arrasamiento de políticas económicas, sociales y educativas, la extrema dependencia de la judicialización como único recurso disponible ante estas violencias, también favorece que esa pequeña apertura de una puerta históricamente cerrada, como la del sistema judicial, reavive la embestida del discurso de las falsas denuncias.

Es otro episodio del odio antifeminista de cada día, es otra oportunidad para que las fuerzas políticas que llaman a ponerle un límite a la crueldad con que nos asedian, dejen de subestimar la avanzada contra los feminismos, un paso imprescindible para comprender la profundidad del desastre en el que nos están sumergiendo.