En algún momento de la semana, la expedición Talud Continental IV en el Cañón de Mar del Plata se cuela en el algoritmo. Un fenómeno viral se torna conversación cotidiana. Ciudadanos de a pie se acuestan viendo centollas, crustáceos, corales, pulpos y estrellas de mar. La posibilidad de observar en tiempo real investigaciones científicas, como la vida marina, captó nuestra atención en medio de la rutina diaria. Entre una y otra conversación, una coincidencia. Muchxs amigxs sueñan con bichos de mar y la profundidad abismal del océano.

Mi abuela Chony, 91 años, está haciendo reposo por una fractura de cadera. Se despierta en la madrugada y recuerda un calamar flotando en la inmensidad oscura del mar, tiene brazos lumínicos que brillan en colores de tonos violáceos y verde musgo. Su memoria es frágil. Desde hace un tiempo no logra recordar las películas que ve y tantas veces vuelve a mirarlas, algo similar le ocurre con algunos libros. Pero esta vez cuenta lo que soñó como si fuera un recuerdo sólido, de una consistencia alegre o al menos una alegría posible. La hermosa monotonía de la materia acuática le permite flotar, dar pasos y caminar cuando su dolencia corporal no se lo permite.

Gaston Bachelard decía que las ensoñaciones están configuradas bajo la dependencia de los cuatro elementos fundamentales. Soñamos con incendios, guerras, muertes, entierros, sepulcros o también lagos, ríos, inundaciones, naufragios. La traducción en números y símbolos son una posibilidad en la timba, la quiniela y la lotería. En todos los casos, los sueños trabajan de preferencia el elemento material que los caracteriza, el fuego, el aire, la tierra y el agua.

Nos acostamos viendo paisajes oceánicos. Y en esos sueños se produce el contagio entre especies, saltando de una forma humana a otra animal y viceversa, colonizando nuestras experiencias diarias. ¿Qué es ese sueño colectivo que nos sumerge en la vida marítima? Es comprensible que pueda relacionarse un tipo de ensoñación que rige las creencias, las pasiones, las fantasías y la filosofía de todo un país con un elemento material como el agua. Pero ¿de qué está hecha esta patria inventada?

El fondo abisal del Atlántico es, en sí mismo, un sueño de la imaginación colectiva.

A casi 4 mil metros un mundo submarino sin luz alguna, el reflejo lumínico y la penumbra reinante que transportan a uno al universo de La historia sin fin y su gran desasosiego. El inocente Bastian, convertido después en el joven Atreyu, con su timidez a cuestas, se sumerge en el reino de Fantasía para salvarlo de una fuerza destructiva: la Nada. El perro blanco que vuela, un dragón de la suerte llamado Falkor. Aquel mundo de duendes, caracoles gigantes, enanos, tortugas y caballos.

Sumergirse en las aguas profundas del cañón de Mar del Plata no es solo descender en el fluido físico del océano, sino penetrar en la materia onírica. Nuestras fantasías se tiñen de un verdor azulado, el fondo abisal del Atlántico es, en sí mismo, un sueño de la imaginación colectiva. La vista nombra lo que aparece porque tiene un peso, el más metamorfoseante, el ensueño es móvil, el que más se entrega a las formas.

Esta experiencia se articula a través de elementos formales de la cámara: las voces pausadas de lxs científicxs —tejiendo un relato con la cadencia de quien navega lo desconocido—, los planos que oscilan en deriva perpetua, como una cámara llevada por corrientes invisibles, los reflejos de luz que rasgan la oscuridad.

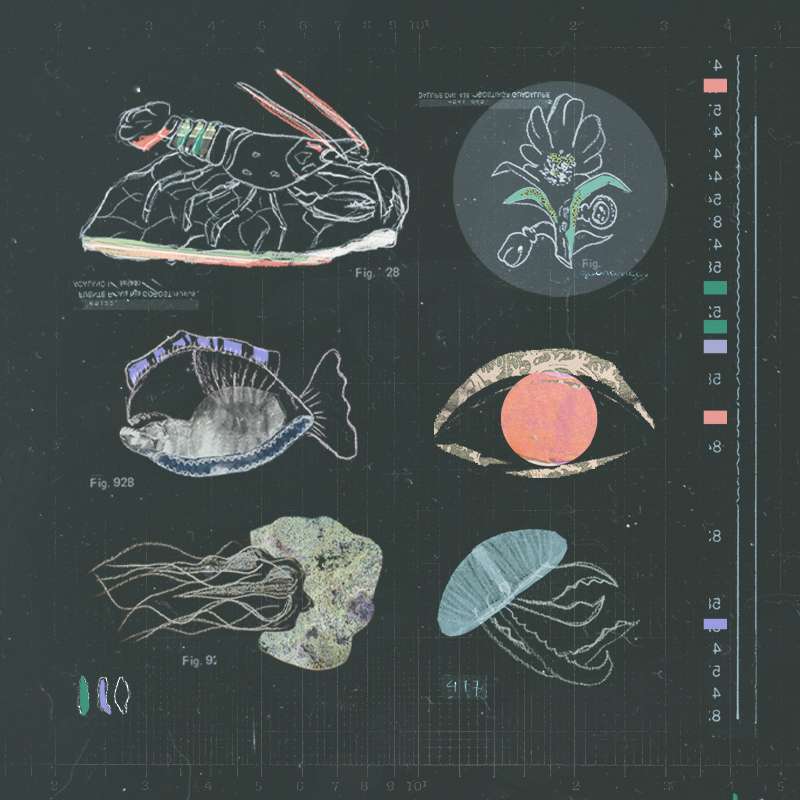

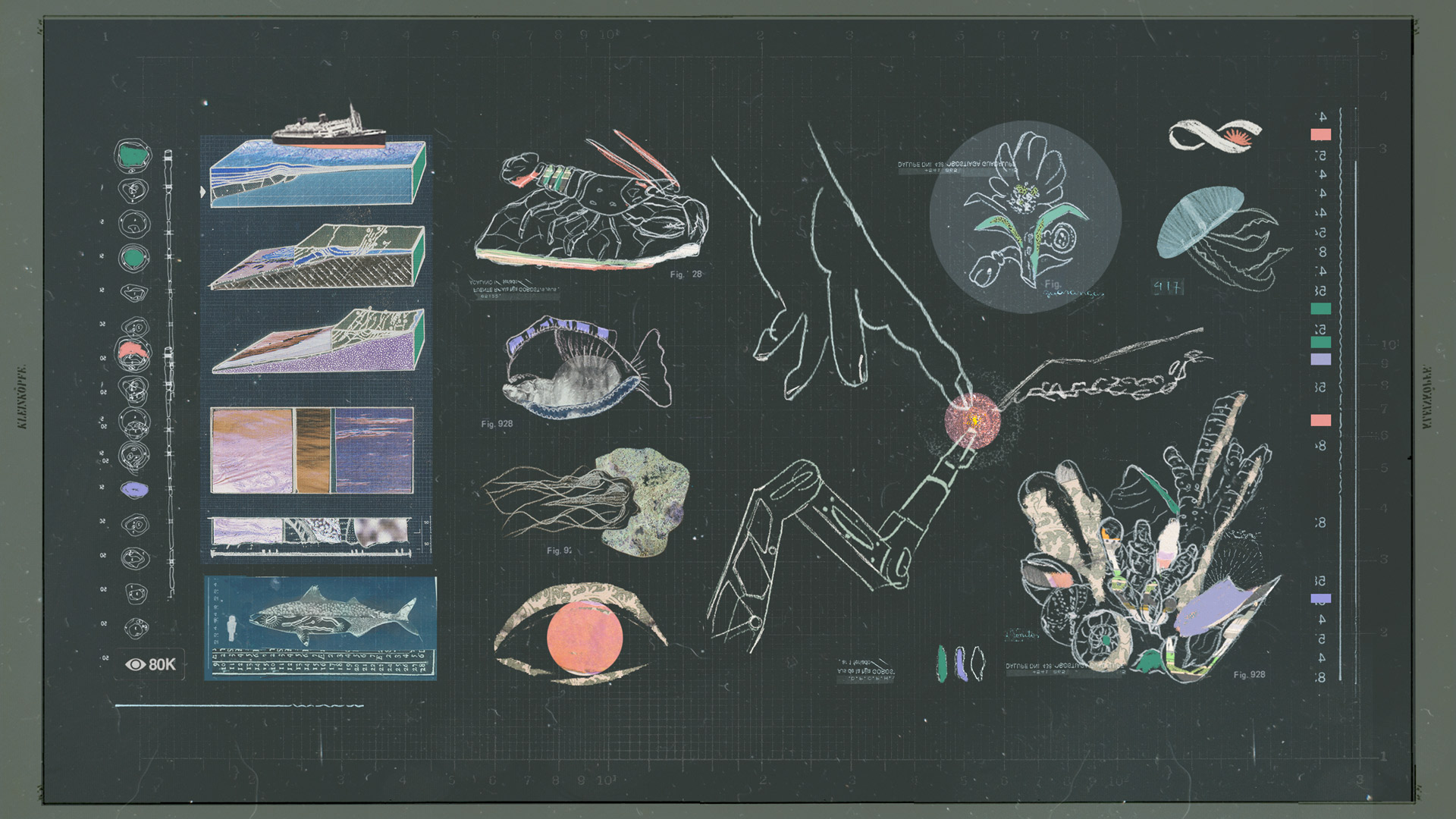

Quien navega lo desconocido se sumerge en un abismo donde la oscuridad no es sólo el vacío de la noche cerrada, sino un lienzo de posibilidades que evoca una fascinación cultural compartida. Como las profundidades marinas, que esconden criaturas de formas imposibles y bioluminiscencias hipnóticas, cada descubrimiento despierta un asombro antropológico. Los seres que emergen de las sombras —medusas translúcidas como espectros, peces blancos de aspecto fantasmal— no solo desafían la lógica de lo posible, sino que activan ecos de mitos ancestrales. El dios antropozoomorfo de la cultura mochica en Perú era una deidad única, representada por su forma híbrida, mitad hombre y mitad cangrejo, simbolizando la conexión entre lo humano y las fuerzas del mar o reflejando la importancia de los recursos marinos y su influencia en la cosmovisión indígena precolombina.

Quien navega lo desconocido se sumerge en un abismo donde la oscuridad no es sólo el vacío de la noche cerrada, sino un lienzo de posibilidades que evoca una fascinación cultural compartida.

Es ahí donde lo desconocido se vuelve espejo, tanto para el mundo de las infancias como para adolescentes y adultos: refleja el horror cósmico de H. P. Lovecraft, con sus dioses abisales y ciudades sumergidas que corroen la cordura, pero también la curiosidad pop de Bob Esponja, donde lo extraño es festivo y el fondo del mar un patio de juegos. Entre ambos extremos late una paradoja: el miedo y la fascinación por lo desconocido son contagiosos, como los cientos de dibujos que lxs niñxs trazan inspiradxs por criaturas que jamás han visto, pero que, de algún modo, ya habitan en sus imaginarios.

La imagen va de un lado a otro del cuadro, oscilando entre el foco y el desenfoque, como partículas en un haz de luz, los movimientos son flotantes, por momentos dibuja pequeños círculos rotativos y en algún momento la cámara hace foco, rozando los bordes del cuadro como un plano secuencia etéreo. Si es de interés, hacen zoom in para recortar un fragmento y luego extraer alguna muestra. Este timing constante, equilibrado entre la precisión y la paciencia, garantiza que ningún detalle pase desapercibido. La verdadera navegación, entonces, no es solo avanzar, sino permitir que lo desconocido nos habite. Allí, más que pensamientos claros, resurgen imágenes inconscientes; la inmersión devuelve una perspectiva que abandona la superficie.

La voz en off de Patricio Guzman en El botón de nácar sumerge al espectador en una suerte de trance. Dice: “Cuando el agua se mueve, el cosmos interviene. El agua recibe la fuerza de los planetas, la transmite al suelo y a todas las criaturas. El agua es un órgano mediador, entre las estrellas y nosotros”. La exploración convierte al agua en protagonista de un escenario nocturno que evoca tanto la inmensidad astronómica como el espacio onírico del inconsciente. Imágenes de polvo en suspensión, cuando las manos-pinzas del ROV SuBastian rozan la quietud del cañón marítimo, los suelos lodosos y el sustrato que se eleva como una nube y que luego baja lentamente a la superficie. El género de filmación se comparte mucho con las misiones espaciales: una misma estética tech y de ingeniería robótica, tomas aéreas o steadycam que simulan alas, la ingravidez de los planos que coincide con las caminatas lunares, planos secuencia y el flujo de la imagen, vehículos que parecen juguetes, con ruedas y paneles solares de la nasa que han explorado el planeta Marte.

Un cientificismo popular

Vivimos en una época en la que estar atentos, presentes e implicados en un espacio tiempo compartido resulta cada vez más raro. “¿Qué significa atender, quien atiende y a qué se atiende?”, se preguntan Nicolás Lopez y Franca Maccioni. Lo hipnótico de estos videos es llamativo. ¿Por qué nos detenemos a ver un video en medio de un frenesí continuo de información, cómo logra capturar nuestra atención dentro de un ritmo de scrolleo constante y sin fin?

La verdadera navegación, entonces, no es solo avanzar, sino permitir que lo desconocido nos habite.

Preocupada por la estetización de la cultura narco en México, Sayak Valencia habla del régimen live para referirse a una lógica contemporánea donde la espectacularización de la violencia y el sufrimiento se convierte en un producto mediático y económico. El sufrimiento se mercantiliza, generando ganancias para medios, plataformas digitales e incluso, podemos sumar, las imágenes de la crueldad que vemos todos los miércoles en el Congreso de la Nación y el asesinato sistemático a Palestinxs en Gaza, ahora por hambruna. Frente a este régimen, el streaming del grupo GEMPA propone una desaceleración: un contrapunto al aturdimiento, a la lógica del estímulo constante, a la satisfacción inmediata y a la experiencia sensorial anestesiada. En su lugar, emerge un tiempo-espacio de flotación y suspensión, tejido con silencios prolongados y conversaciones pausadas sobre el saber científico y la vida.

Pedagogía pública

Maleza, una colectiva de Arteducadoras, se hace una pregunta: ¿qué pasa cuando una imagen nos maravilla colectivamente? Me gusta el lugar al que apunta la pregunta, porque el streaming se percibe como una herramienta educativa que transforma el conocimiento ilustrado de la ciencia en algo accesible y atractivo para el público general. Las imágenes del streaming representan una pedagogía pública que habla una lengua ecológica distinta a la de los documentales tradicionales de la industria cultural (el clásico, El mundo submarino de Jacques Cousteau, el homenaje reversionado The Life Aquatic with Steve Zissou de Wes Anderson o My Octopus Teacher de Pippa Ehrlich y James Reed). Esta experiencia visual no solo transmite conocimientos académicos, sino que abarca procesos educativos más amplios y accesibles, como nos recuerda toda una tradición democratizante de clases públicas y cátedras abiertas.

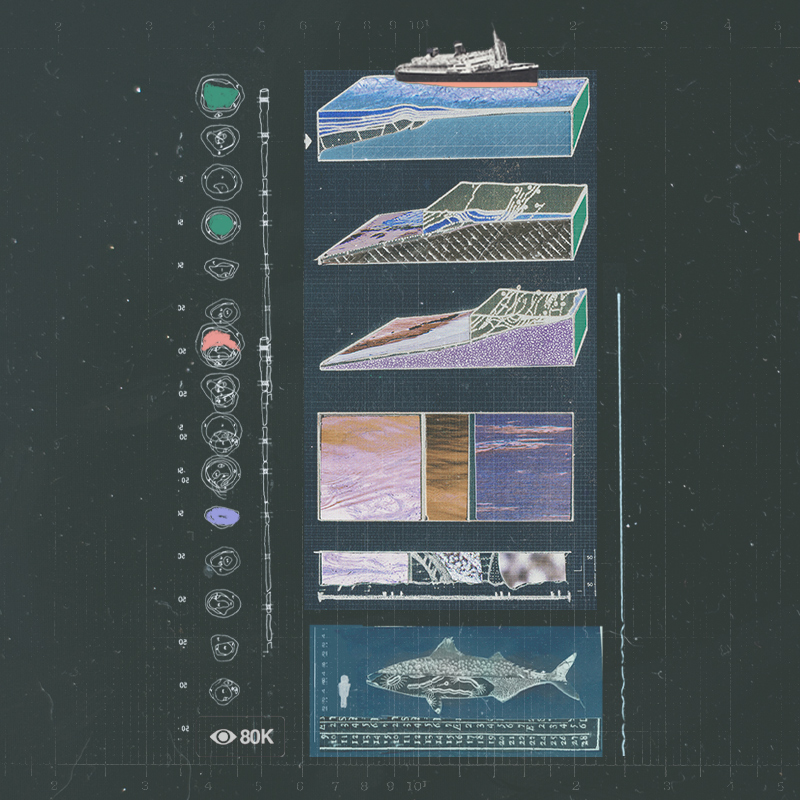

La transmisión difunde saberes científicos sobre la vida marina, como taxonomías, morfología del fondo marino y corrientes. Al mismo tiempo, la práctica científica avanza extrayendo especímenes, a través de un afecto identificatorio. Una sensibilidad ecológica se inmiscuye: la simbiogénesis, teoría de Lynn Margulis, destaca cómo la interdependencia entre especies impulsa la sostenibilidad y la evolución. Esto lo vemos cuando Nadia Cerino (@nadia.coralina) describe las comunidades en los jardines de coral. “Fibras, caracoles, crustáceos, acá tenemos una comunidad, los corales forman ecosistemas, son animales que proveen una estructura 3D al fondo y le dan a muchos organismos un lugar de refugio, de alimentación, de cría o un espacio para vivir”, dice, con entusiasmo, la bióloga especialista en corales Primnoidae. La transmisión es un bien colectivo que revitaliza la narración como forma de conocimiento, vuelve accesible un vocabulario técnico y un lenguaje científico especializado que se inscribe en un campo de tensiones y disputas. Cooperación, interdependencia y unión simbiótica entre organismos de linajes distintos, como en los corales, ese es el motor evolutivo.

La pena del agua

Los descubrimientos se van sucediendo, uno tras otro, especies nuevas, todo el mundo maravillado. Éxtasis y cientificismo popular. La alegría colectiva evoca un clima mundialista, pero su impacto real es ambiguo.

El juego de gestalt es apabullante, tendemos a separar los elementos en dos planos distintos, figura y fondo. De un lado, la práctica científica es leída dentro de la matriz productiva, una educación para la renta, en un contexto de crueldad explícita. La práctica científica está en el foco de la máquina de guerra gubernamental, la figura contrasta con el fondo. Un sistema científico desfinanciado que convive con el desprestigio constante, la utilidad y ganancia productiva consagrada a la privatización de recursos públicos.

La exploración convierte al agua en protagonista de un escenario nocturno que evoca tanto la inmensidad astronómica como el espacio onírico del inconsciente.

Del otro lado, la figura ocupa un lugar definido en el espacio. Es la burbuja algorítmica de nuestros intereses, el fondo es el espacio que rodea a la figura. Al desmantelamiento del sistema de ciencia y técnica le acompaña la timba financiera y la centralidad del dólar, las fake news y las teorías del complot. ¿Podemos percibir simultáneamente una misma zona como figura y fondo a la vez? Y si alternamos los elementos y el fondo se convierte en figura, ¿cómo podemos re-inscribir la crueldad que habitamos, las condiciones de precarización y desmantelamiento de los bienes comunes junto con los sueños colectivos y la navegación científica en aguas profundas?

La transmisión en vivo de la expedición científica impacta en algún costado del campo social, pero ¿en qué lugar rebotan? ¿Cuál es la energía social previa al fenómeno viral submarino? El sabor agridulce también inspira al clima de época, porque asumimos, quizás apresuradamente, una linealidad causal entre el fenómeno y los efectos transformadores inmediatos. ¿El conglomerado de pasiones alegres y festivas, la carga hipnótica que logra reunirnos a ver un video, el clima mundialista que supimos construir, se traduce en un apoyo social directo, una toma de posición partidista o en algún aparato ideológico? ¿Dónde rebota este vitalismo de entusiasmo mundialista y de qué modo? Tal vez sobre la base de una energía social que está suspendida, en unas extrañas partículas de resignación, de cuerpos desmovilizados y espesos. Al efecto viral de contagio que expande el entusiasmo mundialista por toda la superficie lo acompaña una derrota que es previa: la pesadez del cuerpo social, mezcla de desesperación y resignación.

Si el sueño nos remite a una condición fisiológica-existencial de la vida corporal, una necesidad humana que responde a una temporalidad improductiva —el descanso y lo onírico—, esta zona se presenta como una medida de tiempo en crisis y en disputa por los mecanismos de captura del capital. La configuración del discurso público ya está moldeado sobre una base productiva y financiera (de allí que la práctica científica tenga que demostrar la ganancia que genera). Si cambiamos el plano desde donde ponemos el foco, ¿qué soñamos cuando estamos despiertxs? Es la razón neoliberal la que proyecta el sueño y la vigilia, soñamos los sueños profundos del capital. Quizás esa sea parte de nuestra derrota previa, parafraseando a Audre Lorde, las herramientas del amo son hoy nuestra sintaxis.

Tomar conta do mundo

El agua y lo onírico se entrelazan en una sustancia compartida. El agua, como materia, encarna una fuerza primordial que moldea la imaginación humana. En este sentido, el agua es sueño y, de manera recursiva, el sueño es la sustancia del agua. Como señaló Bachelard, esta conexión ahonda en lo primitivo, se trata de una ensoñación constante donde el agua emerge como símbolo dominante. Para Bachelard, es un principio femenino en la poesía: lo materno (el líquido amniótico), lo acogedor y, a veces, lo peligrosamente seductor. Desde las vivencias infantiles hasta las elaboraciones filosóficas más complejas, el agua posee un valor íntimo y sustancial, anterior a la forma y al concepto.

Clarice Lispector, la escritora que amaron lxs jóvenes rebeldes brasileñxs de los años setenta, hace lo suyo en Agua viva. “Lo que hablo nunca es lo que hablo y su otra cosa. Cuando digo “aguas abundantes” estoy hablando de la fuerza del cuerpo en las aguas del mundo”. Clarice identifica al agua con el poder creativo de lo femenino: la fluidez, la creación y el instante puro que representa.

La transmisión es un bien colectivo que revitaliza la narración como forma de conocimiento, vuelve accesible un vocabulario técnico y un lenguaje científico especializado que se inscribe en un campo de tensiones y disputas.

Vemos la transmisión con una furia mundialista que nos vuelve a ligar con el espíritu patrio. Efectivamente, nuestro nacionalismo está en baja. Sin embargo, el vínculo entre lo femenino y lo acuático, aún en el contexto científico, se desborda ante la impersonalidad del océano. Estas aguas no son una pertenencia nacional —no se restringen a la porción del océano Atlántico demarcado por el Estado argentino—, sino que todo transcurre en una materia planetaria compartida. Aunque en su forma primitiva el agua es propiedad y posesión, aunque la embotellemos, la saturemos de marcas y proyectos hidráulicos o la confinemos a redes de servicios, siempre logra filtrarse y escapar. Es, en esencia, materia inapropiable e inasible. Nuestra relación con ella trasciende la mera utilidad o el consumo; es una entidad compartida, parte de los bienes comunes. No pertenece a nadie en particular, sino que merece reconocimiento por su valor intrínseco y su papel vital en los ecosistemas. Desde esta perspectiva, se busca fomentar una disposición ética de cuidado.

El hecho de que esta transmisión sea accesible desde cualquier parte del mundo subraya el carácter ecológico del asunto. Es decir, remite a una naturaleza planetaria en disputa, donde el planeta es un escenario pero también se lo reconoce como un actor con agencia propia, un participante activo en la articulación de mundos posibles, entrelazando política y estética en la reconfiguración de su devenir, exigiendo prácticas de escucha, negociación y responsabilidad frente a sus múltiples voces y temporalidades.

Una treintena de cientificxs recorren el mar, revisando palmo a palmo el barro profundo, distinguiendo entre animales y objetos plásticos arrojados para su descarte, sin que un atisbo de humano surgiera entre los peces, los corales y los crustáceos. Estos sueños de mar no fueron meramente una fantasía, un hecho distante y misterioso sino una inmensa fuerza material que tocó nuestros imaginarios, invistiendo objetos y entornos construidos con un deseo colectivo y politizante.

La expedición revela un núcleo común de lo viviente, esa materia acuosa de lo onírico que Lispector nombra como tomar conta do mundo. Ocuparse del mundo es también despojarse de todo rasgo personal y biográfico. Es la búsqueda de lo impersonal, esa zona donde conviven lo animal, lo vegetal y lo mineral, que Clarice formula como “quiero ser bio”, esa cosa sin planeamiento que se nos escapa, materia prima detrás del pensamiento, “no hay palabras: se es”.

Si cambiamos el plano desde donde ponemos el foco, ¿qué soñamos cuando estamos despiertxs? Es la razón neoliberal la que proyecta el sueño y la vigilia, soñamos los sueños profundos del capital.

Este núcleo nos arrastra hacia una orilla brumosa, hacia lo no-humano: corales, criaturas bioluminiscentes, organismos que laten al ritmo de la fluencia vital. Un territorio compartido, donde el ser humano es apenas un visitante en la noche profunda del planeta. Y pienso en el futuro, en el futuro más inmediato, en el tiempo presente que se proyecta, como si supiera qué hacer para conjurarlo. Algo así me pasa cuando miro los videos, me hace pensar dónde ubico a mi abuela en este sueño que honra su memoria.

Aunque el sueño está siendo dejado atrás, aunque el realismo capitalista logre desertificar nuestros imaginarios, lo que permanece es la estela de su fuerza. Imaginar una patria es someterse a una nueva sensibilidad, tal vez, un psiquismo hidratante. Algo así como nos advierte el chamán y líder yanomami Davi Kopenawa: los sueños no se circunscriben a los límites de la experiencia subjetiva, posesión individual de un sujeto en las murallas de su aparato psíquico, sino que son eventos reales que conectan lo onírico con lo material. Quizás estos sueños tengan que ver con eso, los peligros y el sueño húmedo de una patria, con eso premonitorio que anuncian, la destrucción de entornos y biomas y con la persistencia de animales que viven indiferentes a los humanos, o con el agua, su ritmo constante y su fluir infinito.