En medio de una crisis, el tiempo se acelera. A diez días de la elección en la Provincia de Buenos Aires, sin embargo, aún no hay una respuesta clara del Gobierno nacional. Como se dice en la calle en estos tiempos, naturalizando el aire que se respira en la Argentina: el domingo “entró la bala”. En el territorio conocido como la “madre de todas las batallas” un contendiente quedó en el piso y empezó el conteo. Lo paradójico es que quienes le cuentan en reversa, oliendo el knock-out, no son los que ganaron, sino los propios.

El domingo votó la provincia. Eso es lo que se pierde en el madrigal de internas y expectativas que destapó. Votó el 63 por ciento de los 14 millones de electores, desperdigados en un terreno grande, heterogéneo y fragmentado. Distribuidos en 8 secciones electorales, que sirven para delimitar regiones de pertenencia, antes que circunscripciones. Con un peso simbólico y demográfico descomunal del conurbano, esa geografía-mito que creció al calor de la sustitución de importaciones

En estos días, para algunos, los cordones se quieren sanitarios. Se quieren fronteras definitivas que recuerdan la vigencia de la división imaginaria entre civilización y barbarie: en el conurbano viven los que cagan en baldes. No sólo los que lo hacen por carencia de infraestructura, sino los que gustan hacerlo. Para otros, los cordones se ven como lo que anuda el núcleo duro del peronismo, cuando se quiere asociado a la industria, a las vidas populares y a su organización en torno del trabajo. El conurbano es la provincia, pero también es el umbral, para quienes pendulamos entre la Ciudad de Buenos Aires y “el interior”. El conurbano, visto desde el interior de la provincia es el pasaje, el abigarramiento, el mal urbanismo, la imposibilidad de frontera clara entre uno y otro partido; es un poco ya la capital. Es el lugar en el que se siente, desde en el colectivo de larga distancia, que ya estamos llegando. Es el territorio subrepresentado para la tan lejana Legislatura platense

Pero la recurrencia al hechizo del conurbano no explica la elección. No explica por qué se abrió un abismo bajo los pies de un Gobierno que pensaba que arrasaba, que iba a pintar la provincia de violeta (como estuvo, de hecho, pintada de amarillo, hace pocos años), y que allí iba a poner el último clavo en el ataúd del peronismo, pero lo tuvo que guardar, de tanto que se dobló el martillo. No explica por qué fallaron las encuestadoras. No explica, sobre todo, por qué, con números en la mano, se repite la cantinela de que “la provincia no tiene agenda local” (una manera más sofisticada de decir “les gusta cagar cagar en baldes”, “no entendieron”, “hay que explicarlo más simple”).

Lo que se pierde en la nacionalización de una elección desdoblada, por primera vez en la historia de la provincia, es esa agenda local que, sin embargo, existe, difusa pero muy presente en quienes votamos. Esa agenda local está difusa, tanto porque el peso electoral de la provincia hace que cualquier resultado se tome como anticipación del resultado general (ahora, como vaticinio de octubre y quizá, de diciembre), como porque las agendas locales importan poco en una discusión pública monopolizada por los ánimos de la Ciudad de Buenos Aires y mediatizada por la presencia de gobernadores que muchas veces sacrifican esa agenda en pos de acuerdos y presiones políticas coyunturales. La provincia de Buenos Aires, al tener invalidada la segunda opción, por ser el gobernador un representante claro de la oposición al gobierno nacional, y al no tener la provincia un sistema robusto de circulación de discursos y temas, es presa fácil del imaginario que inmediatamente asigna una etiqueta a cada lugar: a Santa Fe, el narcotráfico; al sur, el extractivismo; al norte, la miseria; a Buenos Aires, la inseguridad.

No es un problema de “carencia de agenda local”, es un problema de cómo se estructura la Argentina y cómo esa estructura entorpece las comprensiones —o lo que el bahiense Martínez Estrada llamaba el peso deforme de la cabeza de Goliat, la CABA, en la fisonomía cultural del país—. Por eso, aquí va una fenomenología, seguramente precaria, de cómo aparece esa agenda para quienes votamos en la provincia.

Las rutas

El fin de semana antes de la elección, en medio de la circulación de los audios que le quitaron al gobierno la posibilidad de seguir trazando una línea moral entre la corrupción ajena y la pulcritud propia, el ministro Sturzenegger visitó Azul, la “ciudad cervantina” de la Séptima Sección Electoral. La séptima reúne a Tapalqué —sitio del complejo de termas creado por el gobierno provincial y de las tortas negras más célebres de la zona—, Alvear, Saladillo, Bolívar, Roque Pérez, 25 de mayo, Azul y Olavarría. Es la región que quizá mejor combina industria y campo en la provincia, con un fuerte peso de la minería y el turismo. Es, además, junto con Tandil, la sede de la UNICEN, una universidad que apuesta al desarrollo regional y que generó una fuerte migración al interior de la provincia, interrumpiendo el traslado hacia Córdoba, La Plata o Buenos Aires de los jóvenes que podían “irse a estudiar”. Sturzenegger llegó en helicóptero. Ese día, el presidente de la Sociedad Rural de Azul, Gabriel Palmisano, dijo: “Desde el helicóptero vio que la Ruta 3 estaba sin marcar”.

Las rutas para los bonaerenses no son el sinónimo de las vacaciones. Para los habitantes de la provincia, las rutas son la cotidianidad. Son una forma palpable de testear la presencia del Estado. Se asocian con viajes laborales semanales, para quienes pendulamos, pero también con moverse al interior de las regiones, para visitar médicos u hospitales, para estudiar en escuelas o universidades, para ir y volver de campos, clubes de fútbol y quintas, para realizar trámites judiciales. Las ciudades se complementan y las rutas son el nexo necesario y diario de ese tetris. Hay rutas llenas de camiones, de cosechadoras, de colectivos urbanos cada vez más desvencijados, de camionetas o autos venidos a menos, que se largan al asfalto sin VTV, porque es el único modo de ir y venir “al pueblo” a abastecerse y hacer trámites. Por eso, no es una anécdota que el representante de la Sociedad Rural subraye eso de la reunión con el ministro de Desregulación, antes que pedir la baja de retenciones (o por el INTA, como pidió). Que subraye que el parate de la obra pública no suena abstracto en la provincia, sino que se siente a diario en rutas destruidas, llenas de baches, sin iluminación, con puentes peatonales parados, con desvíos que hacen los viajes cada vez más largos y peligrosos, con accidentes en los que se conoce a los implicados y se subraya su trayectoria trunca.

El parque automotor de la provincia se vino abajo. O mejor, muestra la fractura social expuesta del país. Las concesionarias que en general se amontonan en la periferia de las ciudades del interior bonaerense muestran el contraste que también circula en las calles y las rutas: la división entre la alta gama y quienes ruegan porque nada más se rompa, porque no hay cómo arreglarlo. En las rutas cotidianas se ven las promesas incumplidas del desarrollo, que se trasladan como herencia de gobierno en gobierno.

Atados al piolín de Cuenta DNI

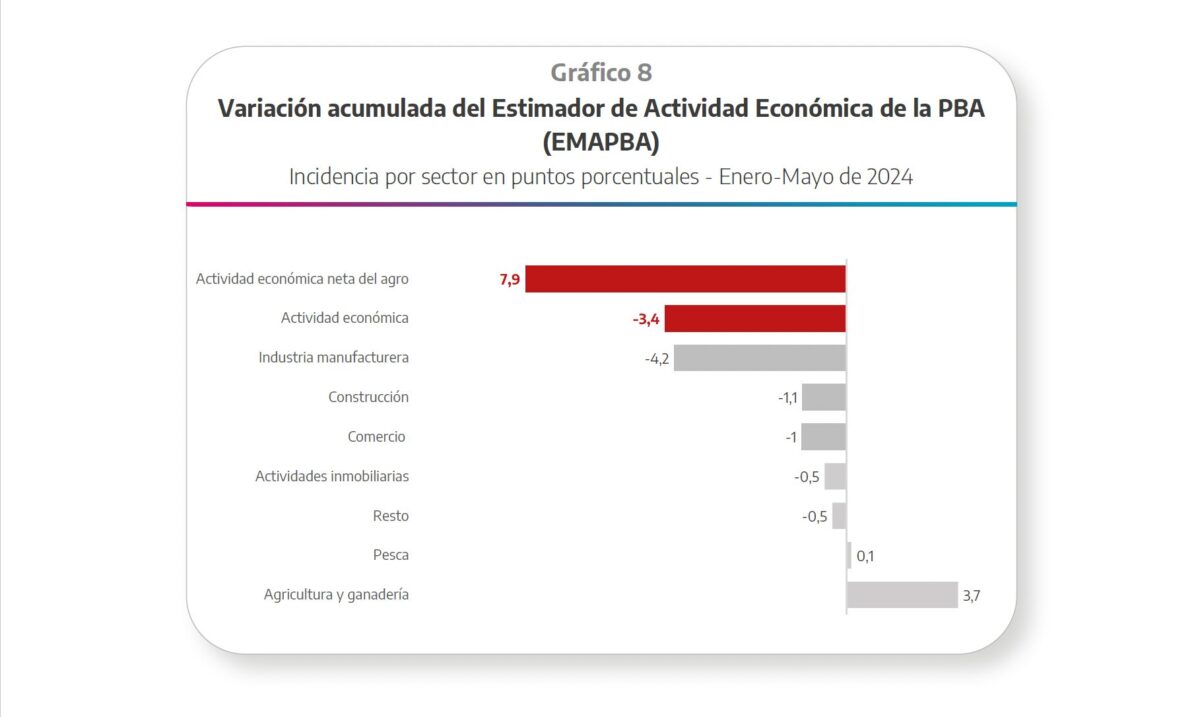

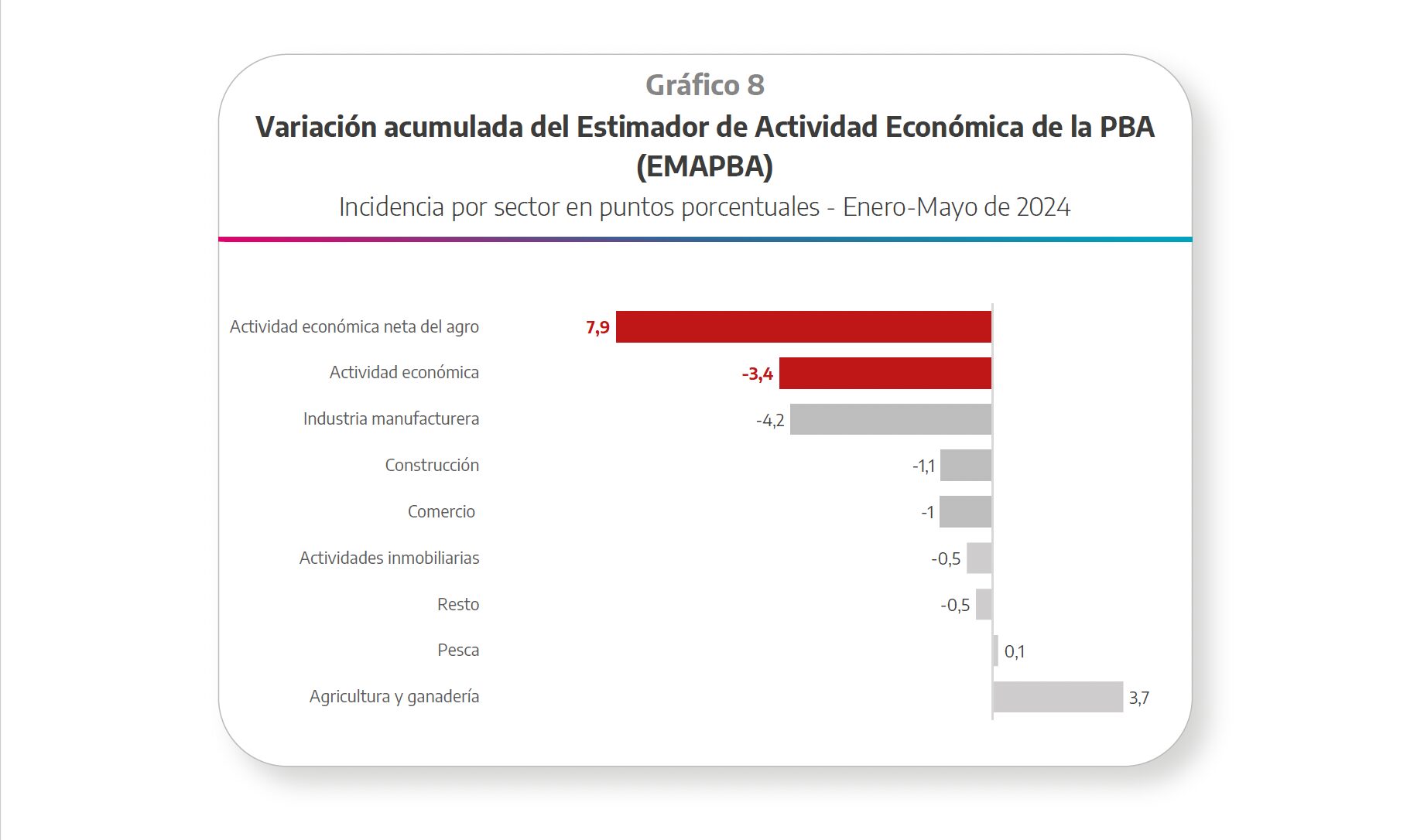

La provincia concentra aproximadamente la mitad de la actividad industrial del país. Representa más de un tercio del producto bruto y de las exportaciones nacionales. Si se toman los porcentajes de apertura de importaciones y la tasa de caída de sectores económicos, la ecuación es clarita: a mayor apertura importadora, mayor descenso de la producción económica provincial y mayor desempleo.

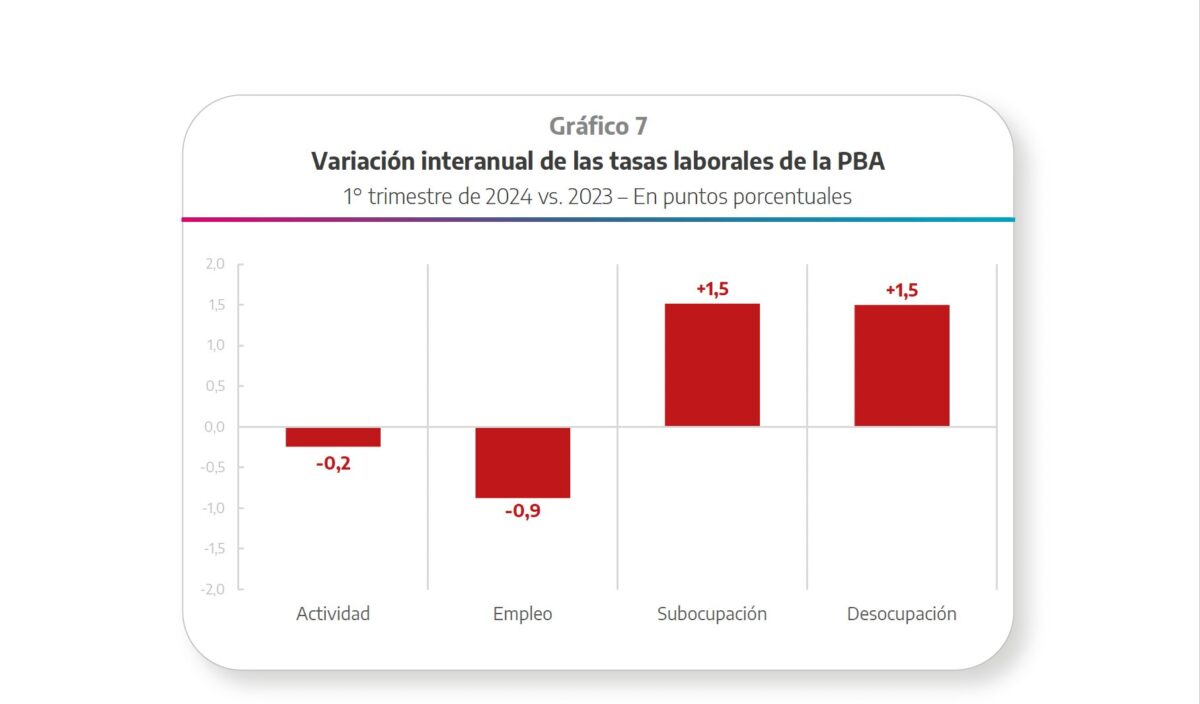

Según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), que elabora el Ministerio de Capital Humano, entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2024, cerraron 7.150 empresas en la provincia —la mayoría pymes— y se perdieron 77 mil empleos registrados. Uno de cada cuatro de los empleos perdidos pertenece a la industria manufacturera.punching-ball

El mercado interno es el de las políticas de liberalización importadora. Mientras las importaciones crecen (+45 por ciento en textiles, +59 en indumentaria, +67 en cuero y calzado, +56 en maquinaria y equipo, y +54 en electrónica), esas mismas ramas caen (entre el 12 y el 20 por ciento). La diferencia puede explicarse por empresarios que, de acuerdo a los vaivenes de la política nacional, se visten de productores o de importadores, pero la reconversión no es tan inmediata para los trabajadores. La tasa de desempleo en la provincia llegó a 9,3 por ciento en el primer trimestre de 2025 (1,4 por ciento más que los tres meses anteriores), y la tasa de sobreocupación entre quienes tienen trabajo fue del 27,8 por ciento. Es decir, no solo crece el desempleo, sino también la necesidad de multiplicar changas, encarar microemprendimientos, sumar trabajos parciales o incluso, hacer rifas autogestionadas, que llegan por Whatsapp de a montones en los “chats de mamis” para llegar a fin de mes o comprar bienes específicos.

Detrás de esos números hay nombres y geografías. El cierre de fábricas en ciudades medias implica una hecatombe social, un tajo que tarda mucho tiempo en sellarse de nuevo, si es que alguna vez lo hace. Si no se está directamente implicado en el despido, en las vacaciones forzadas, en los retiros voluntarios o en las reducciones horarias, tal vez los protagonistas sean los padres de los compañeritos de escuela, los clientes del almacén, los que pagaban una cuota del club. Algunos de esos nombres y geografías son estos: en Coronel Suárez, el Grupo DASS cerró y despidió a 360 trabajadores; en Chivilcoy cerró Bicontinentar (ex Paquetá), del mismo rubro, calzado. En Olavarría cerró la fábrica de bolsas FABI y dejó 150 trabajadores en la calle, y Canteras Cerro Negro despidió al 25 por ciento de su personal por la caída de la obra pública, algunos de los cuales se recuperaron mediante la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense. En Avellaneda quebró la gráfica Morvillo y sus 250 trabajadores siguen ocupando la planta. En Lanús paralizó sus tareas la fábrica de caramelos Lipo, después de meses en los que sus trabajadores cobraron la mitad del sueldo. Estos nombres y geografías no se quedan en su sitio, sino que circulan, como rumor de amenaza para las localidades cercanas.

Frente a este vendaval, el gobierno provincial apareció en la escena a través del Ministerio de Trabajo y del esfuerzo a sostener como se pueda la continuidad de la obra pública. Pero, sobre todo, el gobierno provincial se hace visible a través de políticas destinadas a mantener el consumo por encima de la línea de flotación. Lo hace a través de Mercados Bonaerenses y sobre todo, de Cuenta DNI, quizá la política pública más popular de la provincia. La Cuenta DNI del Banco Provincia es la única de las políticas públicas que hizo el camino inverso al habitual: pasó la frontera desde el interior hacia la CABA y buscó ser asociada con el “ser bonaerense”. Su presencia es tan notoria que, hace un tiempo, cuando daba mayores descuentos que los actuales, se podía saber qué rubros estaban implicados cada día de solo ver las colas que se armaban frente a la puerta de los comercios.

La Cuenta DNI, como su nombre lo indica, es un instrumento que, munido de los atributos simbólicos del Estado (como es otorgar el DNI), le permitió al gobierno provincial salir a disputar con las billeteras virtuales y extendió el mapa de cobertura de los servicios financieros, sobre todo de sectores populares, compitiendo con MercadoPago, Naranja X y Ualá. Su presencia muestra la capitalidad de la administración provincial en el territorio. Es una política tan exitosa y tan referenciada con la administración provincial que la usan incluso quienes aborrecen a Kicillof.

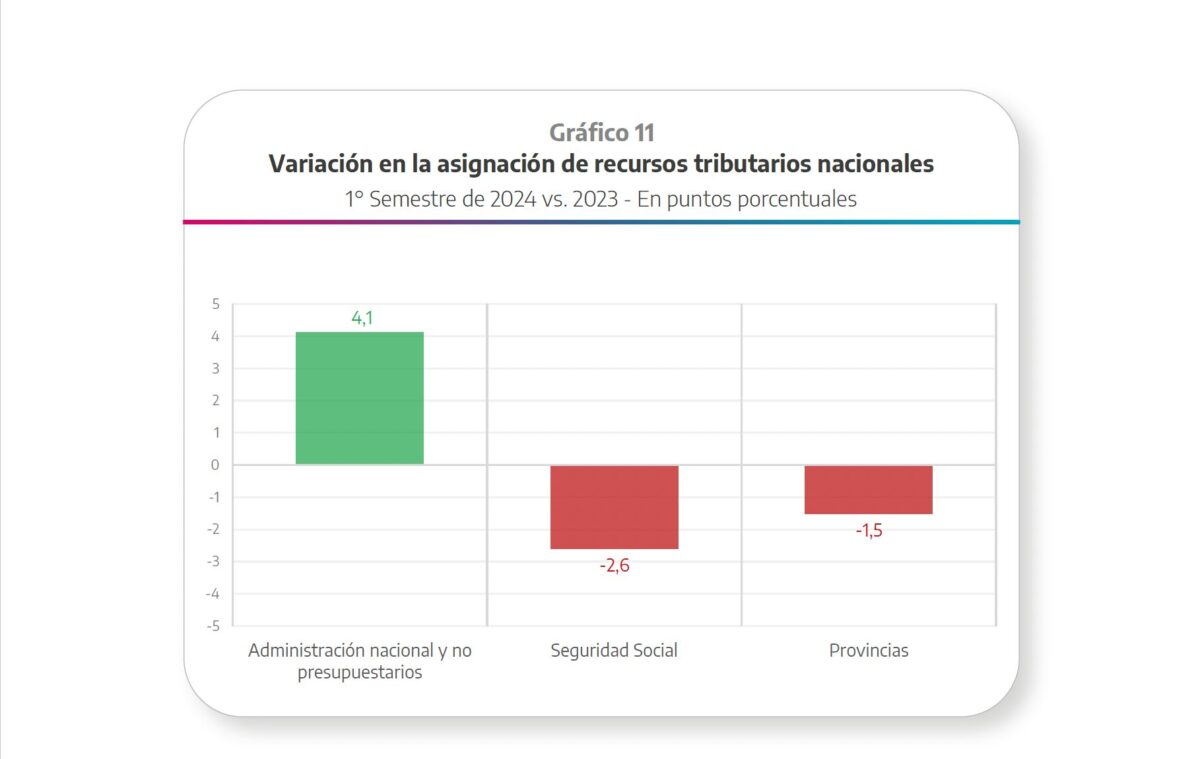

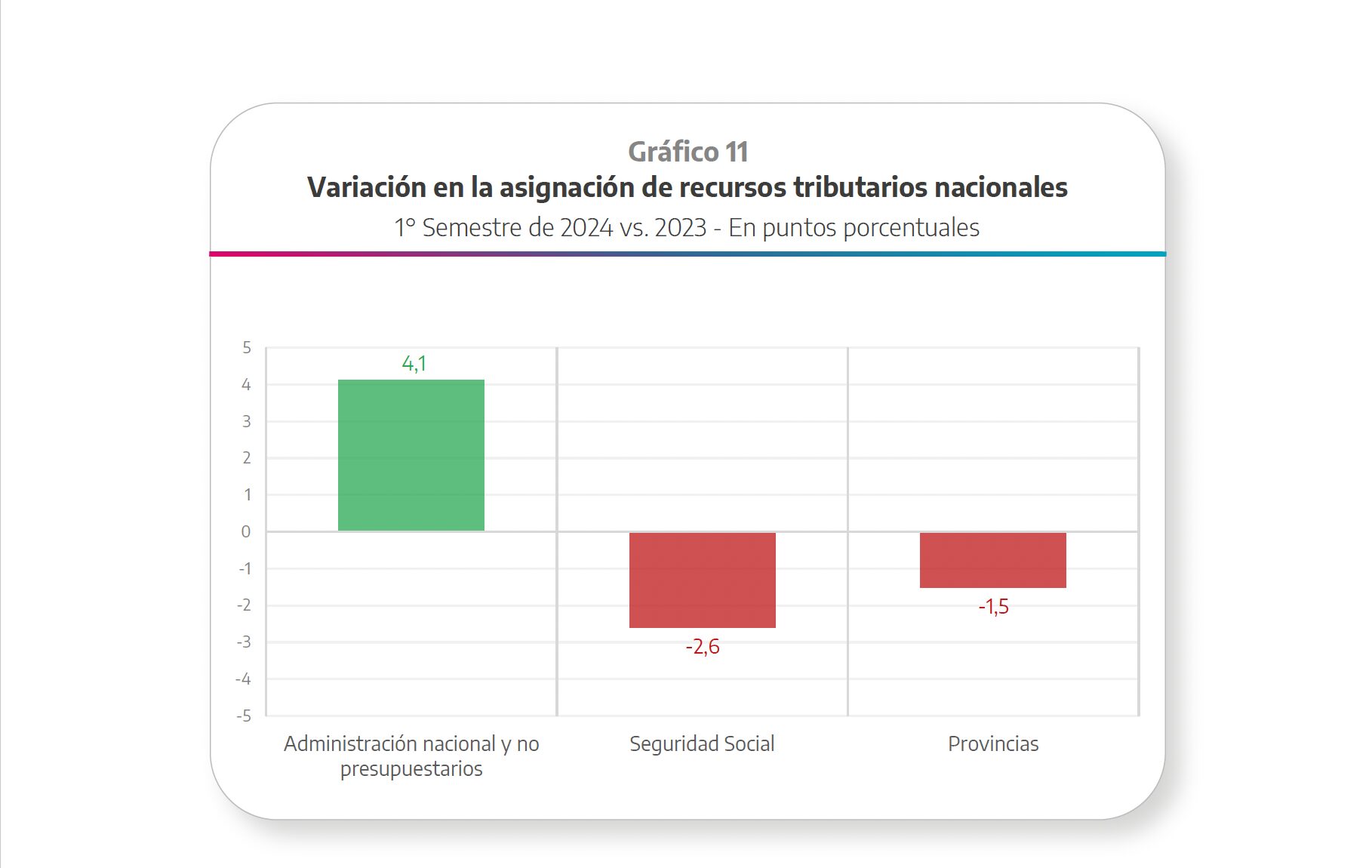

La elección en la provincia se tejió, antes, en una disputa entre dos capilaridades: la del gobierno provincial y la del caballo de Troya del gobierno nacional, como llama Carlos Burgueño a MercadoPago. Esta disputa ya se había dado en Santa Fe y en Córdoba, con fogueos públicos entre los gobernadores Pullaro y Llaryora y la empresa, por la suba de retenciones por Ingresos Brutos mediante las transferencias digitales. La empresa resolvió como respuesta cobrar más a quienes operen desde esas provincias. Ahora llegaba el turno de Buenos Aires. El día posterior a la elección, la provincia adhirió al régimen que iguala la retención por Ingresos Brutos si se opera con bancos o billeteras virtuales, pero la medida se difundió en redes como una suba de impuestos a las transferencias en general. Ingresos Brutos es el impuesto que está sosteniendo las arcas provinciales. Es el 70 por ciento de los fondos propios provinciales. Es ese mismo impuesto que el gobierno proyecta desbancar, a través de crear un Súper IVA (y centralizar aún más la distribución de los fondos).

La pelea entre estas dos capilaridades muestra al menos dos cosas: la penetración de las finanzas en la población y que se puede hacer una política pública a través de la intervención estatal en esos instrumentos. Si el apoyo de LLA se gentrifica, esto es, si LLA pierde espacio en los sectores populares (particularmente en los varones jóvenes de esos sectores, que eran su bastión) y se vuelca sobre los grupos que clásicamente votaron al PRO —algunos de los cuales, esta vez, incluso prefirieron la abstención—, salir a disputar las formas de pago y de consumo de esos sectores resultó una estrategia clave.

El agua y la inseguridad

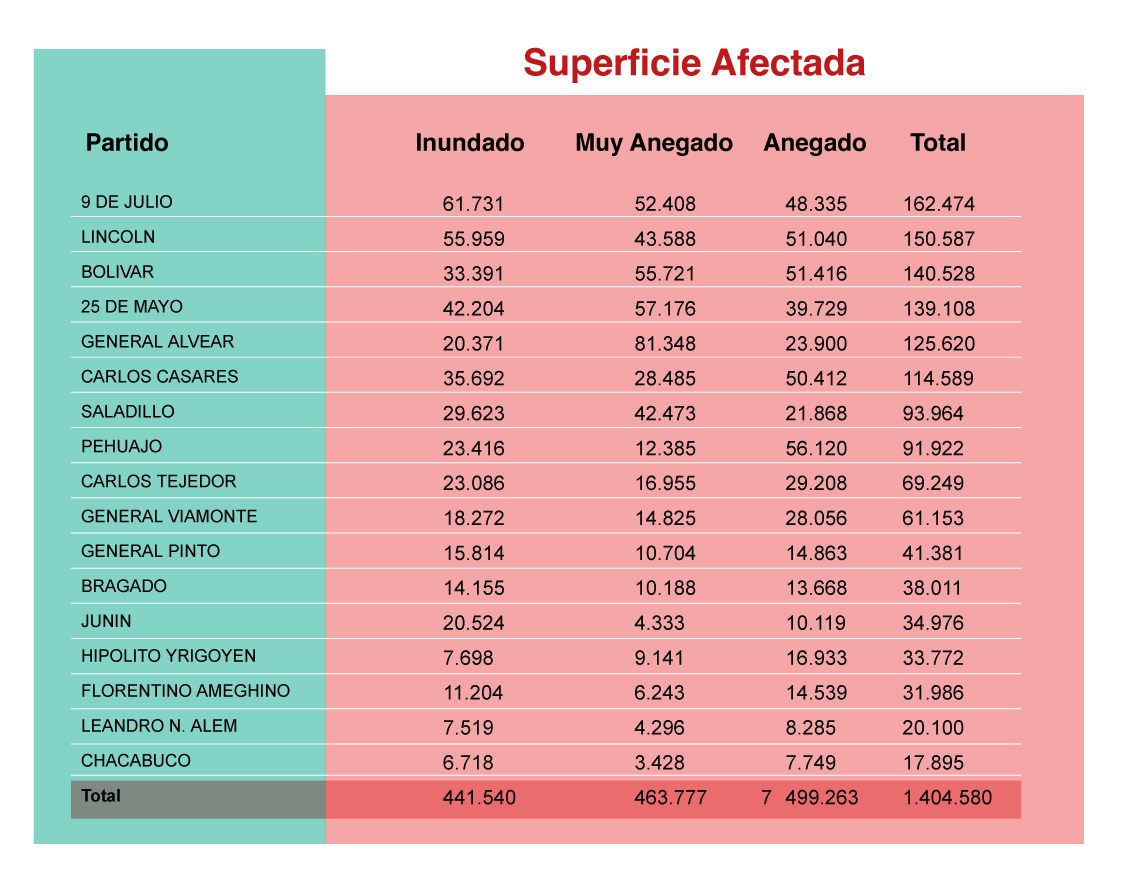

Desde hace meses, al costado de las rutas se ven kilómetros de tierras inundadas en la provincia. Un informe de CARBAP señala que, en marzo y abril, el epicentro de la inundación estaba en los partidos de 9 de Julio, 25 de mayo, Carlos Casares, Bolívar e Hipólito Yrigoyen (esto es, las secciones Cuarta y Séptima), pero con las lluvias de los últimos dos meses, las aguas desbordaron y hoy hay 2 millones de hectáreas anegadas. Los suelos no absorben las lluvias. La actividad rural en esos lugares está paralizada. Carbap deja constancia en el informe que la paralización de las obras en la cuenca del Salado, el río que surca la provincia, por parte del gobierno nacional, llevaría al desastre.

No se trata, como en Bahía Blanca, de una inundación producto de un fenómeno climático fuera de registro, sino de una situación que es producto de obras interrumpidas, que lleva meses, que es visible para cualquiera que ande por la provincia y cuya única respuesta fue que el Secretario de Agricultura de la Nación, Julio Irureta, vaya “a escuchar” a una asamblea de productores de 9 de Julio

Como los hongos por el agua que se multiplicaron en estos meses, también los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas se hicieron presentes en las calles. La UTOI es una fuerza policial creada por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, que fue cambiando de funciones: con el ministro Berni, durante la pandemia, pasó de intervenir en lugares candentes a ser elemento de “disuasión” del delito y “contención social”. Pasó de estar en el conflicto a la “proximidad”. Desde este año, la UTOI no solo está en barrios más inseguros. También radicó, por ejemplo, efectivos en Olavarría. En la ciudad se los suele ver en grupos, con armas largas, chaleco antibalas y un traje de fajina que mezcla el de los militares y los gendarmes. Su presencia es muy notoria y sirve para mostrar recepción a la persistente demanda por seguridad, a la vez que diversificar quiénes la atienden: ya no solo policías. Cabe recordar cómo comenzó la campaña electoral: con un desplazamiento de policías por parte del gobierno provincial que habrían hecho proselitismo a favor del excomisario Maximiliano Bondarenko, candidato de LLA en la Tercera Sección. El dispositivo de la seguridad (los delitos, más los efectivos, más los usos políticos) parece ser una forma persistente de hacer política en la provincia.

Qué es la elección y qué no es

Los votos no son un mandato con un contenido específico. Esa es la diferencia entre una representación política y, por ejemplo, contratar a un representante legal. A los votos hay que interpretarlos y hacerlo es parte de la continuidad del juego político. No obstante, esa interpretación tiene límites: una diferencia de 14 puntos no se puede explicar por la recurrencia al “aparato” del peronismo. Claro que los intendentes jugaron para convalidar sus concejos deliberantes, claro que esto en octubre puede restar votos, pero una diferencia de esta magnitud habla de un interés general de los electores por manifestarse. A quién le importa, al fin y al cabo, quién se sienta en la legislatura de La Plata. Esos electores bonaerenses querían votar y a pesar de frustraciones de décadas siguen apostando por el sistema democrático, mucho más que quienes gobiernan.

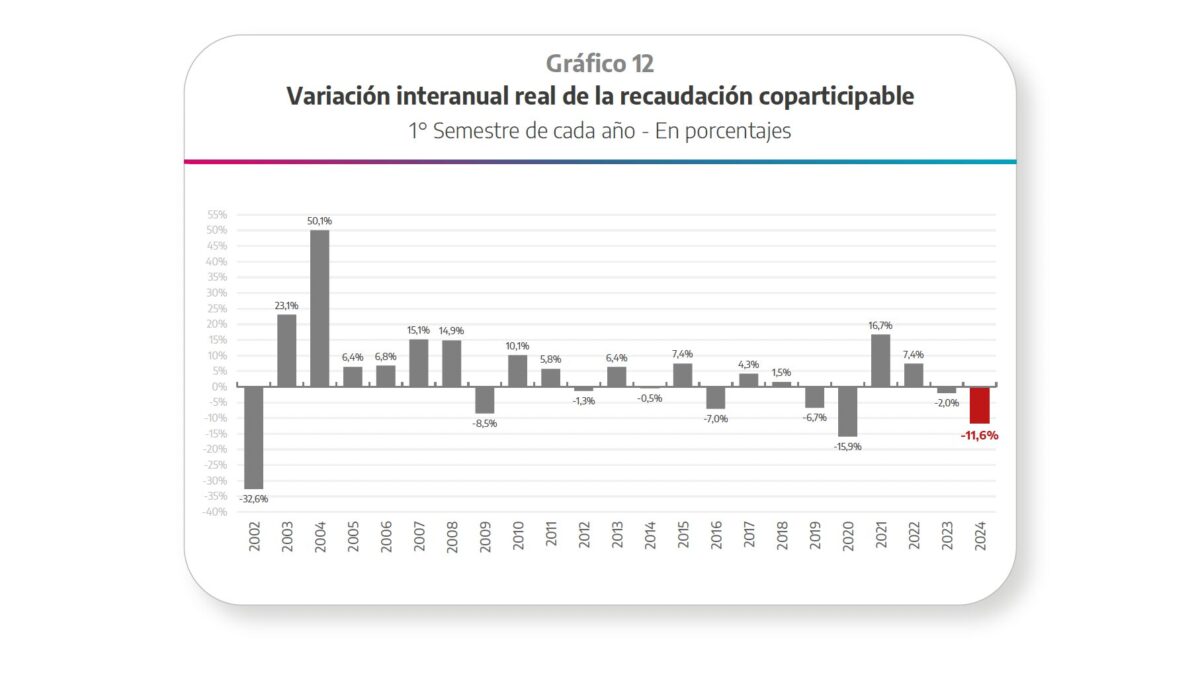

En la elección de la provincia no se dirimieron tipos de liderazgos. No se resolvió la interna política. Tampoco creo que sólo se haya votado a favor de una gestión —la de Kicillof— que, sin embargo, tiene la hazaña no sólo de haber quedado en pie después de la pandemia, sino de poder desmarcarse con políticas y discursos opositores claros de la gestión Milei, de la que aparece como principal opositor, y lo hace en el territorio más operable del país y con una interna propia, a cielo abierto. Mucho más si se tienen recursos mermados y una coparticipación discrecional que perjudica

La elección fue sobre todo un freno. Contundente. El peronismo ganó en lugares que no gobierna, como Junín o Pergamino. Por eso, Kicillof suma incluso unos puntos más cuando no pone un tono triunfalista ni sale a posicionarse para 2027 en la semana posterior. Hay demasiado daño y hastío para eso. El gobierno nacional leyó ese freno como un problema político, de comunicación, o como el síntoma de una idiosincrasia irreparable. Convocó a una “mesa bonaerense”, una mesa especial, distinta de la fallida mesa de los gobernadores. “Mesa bonaerense”, sin embargo, son palabras que en los oídos de un bonaerense suenan a otra cosa: así se llama el programa de refuerzo alimentario que llega a los jardines y escuelas públicas de la provincia. Una caja de alimentos esperada por muchísimas familias para poder parar la olla.