Nada de lo que he escrito aquí es para los sanos e intactos

y, si lo hubiera sido, no lo habría escrito jamás.

Anne Boyer, Desmorir

Esta vez sucedió en un recital, una noche candente de luna llena en el Konex. Me quedé sola un momento —mi novio se había ido a comprar una cerveza— observando los looks de toda esa gente cool que había ido a escuchar a Juana Molina. Entonces lo vi a N. y sin pensarlo (porque si lo hubiera pensado un segundo me habría cuidado un poco, me habría preservado, por así decirlo) me acerqué a saludar. Esa noche él estaba trabajando. Como si hubiera adivinado lo que me iba a responder, le pregunté por su mujer. Me miró con ojos cansados. No te lo quiero contar a vos, Dolo, me dijo, no puedo. Entendí que ella estaba agonizando y no supe qué más decir. Hace menos de un año, N. me había escrito para pedirme recomendaciones de oncólogos. Nos despedimos con un abrazo y cuando se alejó sentí que el mundo ya no hacía más ruido, que la música se había apagado y que la habían reemplazado las voces de los pájaros de la cabeza, mis viejas conocidas.

El primer instinto fue alejarme para poder llorar a los gritos sin que nadie me escuchara. Me acerqué a la zona de los baños y llamé a una amiga. Es así, algunas mueren pero vos sobreviviste. Es la que te tocó, nena. Ya pasó, ya está. Frente a la realidad de una muerta más, ahí estaba yo, una suerte de Lázara recién levantada de la tumba, que cayó del lado bueno de la estadística del cáncer de mama triple negativo. Un poco diezmada tal vez, sin tetas y sin ovarios, menopáusica con apenas 41 años, pero con la melena recuperada, escuchando una banda y tomando cerveza una noche de verano.

Intento protegerme de todo lo que tenga que ver con la C word. Cuando me diagnosticaron, en octubre de 2019, decidí no guglear nunca nada. Me puse en mano de los médicos y alcé ese escudo protector contra la sobreinformación y la angustia del escroleo en los buscadores, que solo pronostican muerte y sufrimiento. Pero yo no: yo estoy viva y prefiero no saber.

*

En Desmorir. Una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista (Sexto Piso), la poeta y ensayista estadounidense Anne Boyer se hace una pregunta fundamental que recorre la literatura sobre la enfermedad: ¿por qué escribimos sobre el cáncer de mama? No es una pregunta nueva. La periodista inglesa Kathy Acker dijo que necesitaba escribir sobre el cáncer “para decir que ha sucedido”. Audre Lorde en Los diarios del cáncer y Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas ensayaron distintas hipótesis al respecto. El libro de Boyer, que ganó el Premio Pulitzer de No Ficción en 2020, es una proeza de este género: un ensayo lúcido sobre el cáncer de mama, pero también sobre la literatura que se puede hacer con esta enfermedad en particular, sobre los alcances y los significados del dolor, sobre la perversidad del sistema capitalista, que nos enferma con su complejo industrial y después nos vende sus armas químicas como antídoto para la muerte que nos carcome por dentro. Es poético e intelectual, inteligente y áspero.

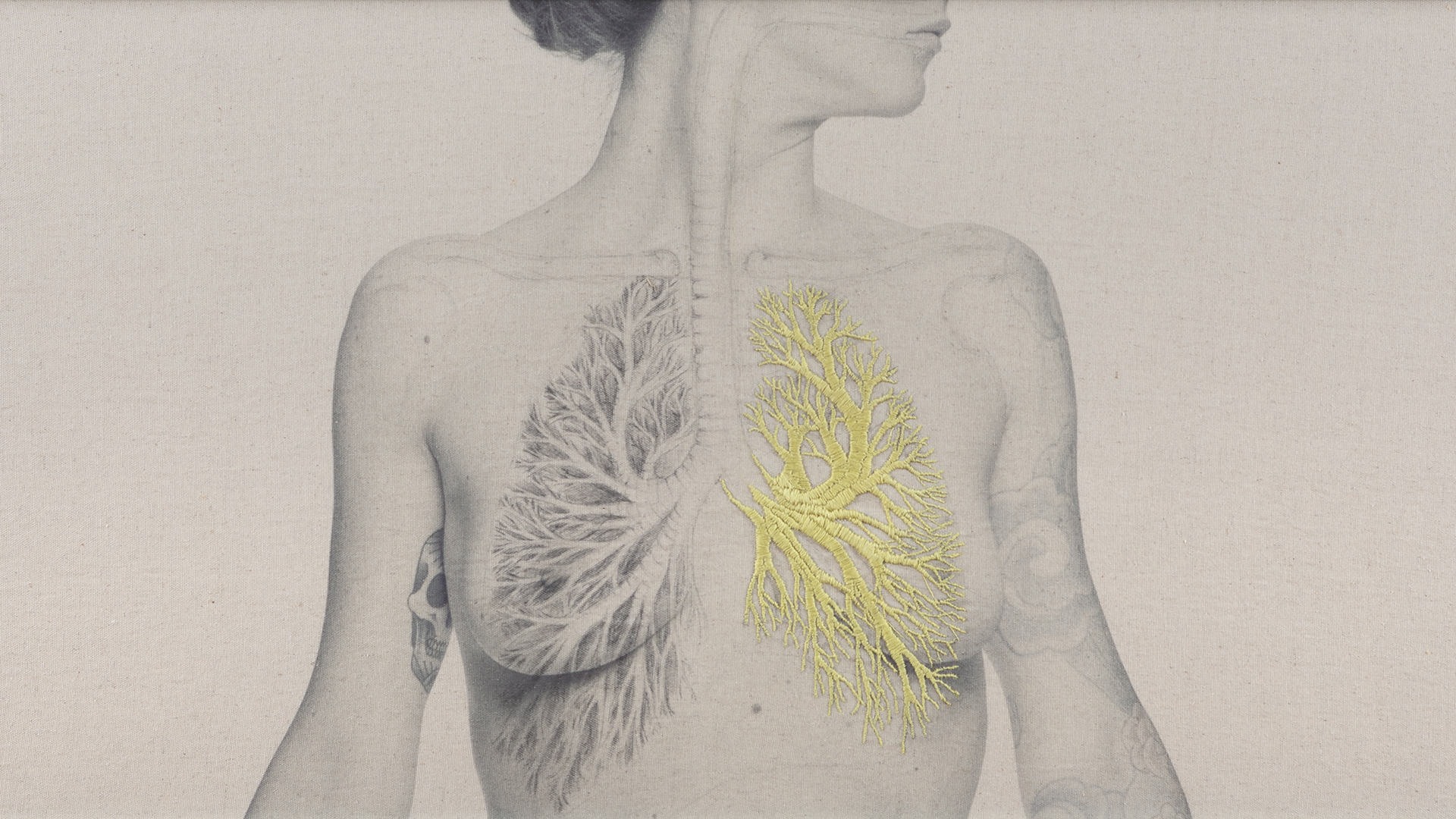

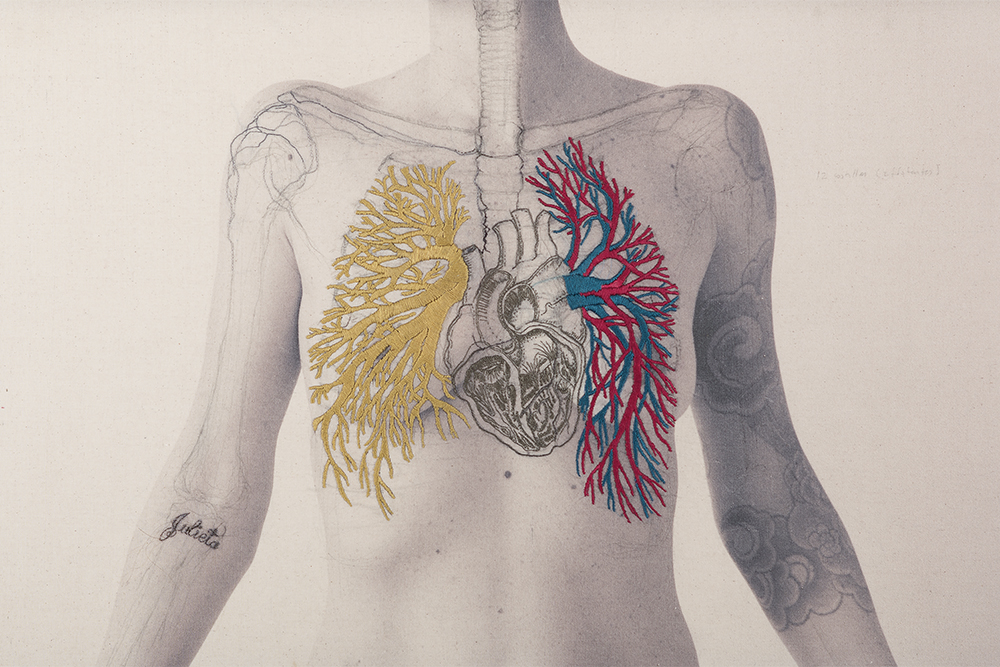

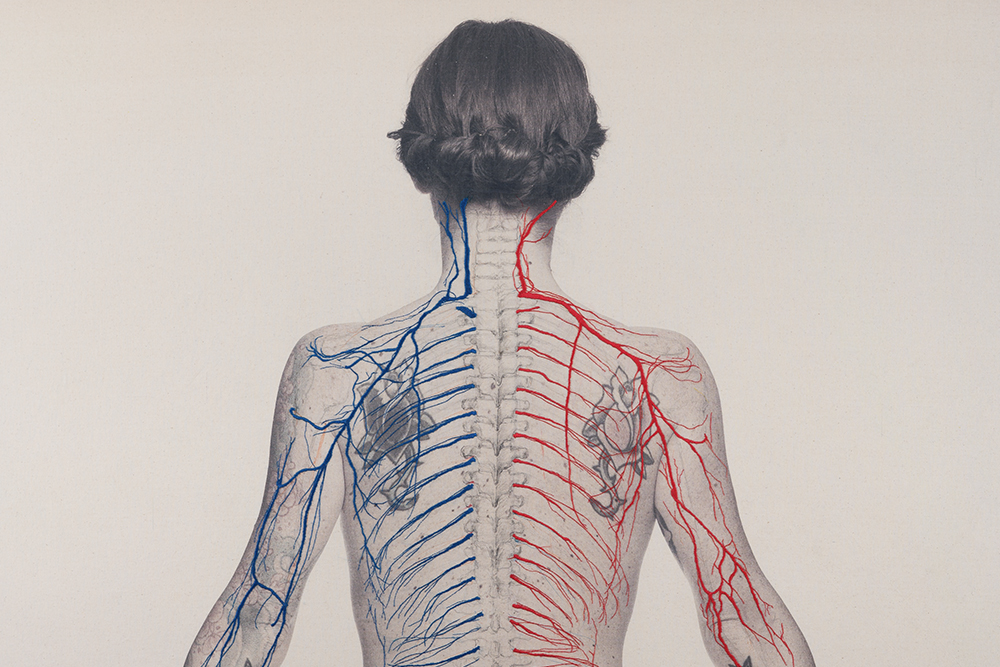

Pero todo esto lo sé recién este verano de 2023, cuando por fin me animo a leerlo. El libro estuvo descansando en mi biblioteca dos años. Cada tanto lo miraba, lo hojeaba al pasar. La imagen de la tapa es cautivante: una fotografía impresa en lienzo intervenida con bordado, apenas un detalle de la obra Self-Organising de Juana Gómez. Allí, la artista chilena posa como su propia doble, con su sistema circulatorio incrustado sobre la piel, una suerte de búsqueda anatómica del interior en el exterior. En inglés, el título del libro de Boyer es The Undying, y evoca en mí la acción de volver de la muerte. Pronto sabré, de boca de la propia autora, que es más también un título irónico, que hace referencia a la creación de una obra de arte eterna, como el Exegi monumentum aere perennius horaciano, pero esta vez, escrito con el cuerpo además de la palabra.

En febrero me entero de que Anne Boyer está en Buenos Aires por el festival ¡Poesía Ya! y la voy a escuchar a la Casa Patria Grande, donde presenta su libro Prendas contra las mujeres (Triana). Anne encanta a todo el público con su voz jovial y su actitud un poco punk. Unos días más tarde nos encontramos en Dadá para tomar una cerveza —bajo el riesgo de retraumatizarnos un poco, como me dirá durante la entrevista— y compartir esta extraña hermandad de las supervivientes, que no entienden muy bien por qué siguen acá, ni por cuánto tiempo más.

“Es todo un invento. Quiero decir que tener un cuerpo en el mundo no es tener un cuerpo de verdad: es tener un cuerpo en la historia”, escribe Boyer en las primeras páginas del libro y esa idea es una de las más fuertes en Desmorir, que se mueve entre la crónica en primera persona y la reflexión filosófica. El cáncer de mama, una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres, se inserta en la historia ideológica del mundo. No hay cuerpos por fuera de la ideología, y por ende, tampoco enfermedad que escape a lo que Boyer llama el laberinto social de la enfermedad: las muertes prematuras, dolorosas, los tratamientos discapacitantes, las pérdidas de ingresos, de parejas, de facultades se enlazan en “su política de clase, sus delimitaciones de género y la distribución racializada de la muerte, su plan rotatorio de instrucciones confusas y brutales mistificaciones”. El cáncer de mama, dice Boyer, es un problema formal que genera lenguaje, y este problema formal es también un problema político.

Desmorir surgió de las anotaciones de un diario que Boyer lleva desde siempre, pero también de la necesidad de crear arte y alejarse de la expresión cruda (y por momentos sentimentalista) de la escritura en primera persona. “Al principio iba a escribir algo que no me incluyera, algo más argumentativo, pero cuando lo intenté me resultó imposible. Creo que me estaba protegiendo, estaba negando mi vulnerabilidad bajo el escudo del aparato intelectual. Decidí que quería ser más valiente, pero primero tuve que reconocer que estaba enferma”, dice.

En 2014 a Boyer le diagnosticaron cáncer de mama del subtipo triple negativo, uno de los más difíciles de tratar, porque no existe quimioterapia específica sino más bien un tratamiento anticuado que se basa en la extirpación quirúrgica del tumor o la mutilación de las mamas seguida de una batería de drogas, muchas de ellas utilizadas como arsenal químico, que llevan a la persona enferma, en sus palabras, “lo más cerca de la muerte posible sin realmente matarla”. Una de estas drogas, la ciclofosfamida, fue descubierta gracias a la exposición de soldados al gas mostaza durante la Primera Guerra Mundial. Benjamin Labatut tiene un texto estremecedor al respecto en Un verdor terrible. “Es más fácil sentir respeto por las células cancerosas que por la quimioterapia —dice Boyer—. Al menos las células son dramáticas, hay algo fascinante en que puedan comportarse de esa manera, tienen una suerte de naturaleza poética. Pero sentir respeto por el tratamiento es duro. Te sometés a él porque amás a tus hijos, porque tenés trabajo que hacer, porque sentís que te merecés vivir en este mundo. Entonces te sentás en un sillón y dejás que te vayan aniquilando de a poco. La quimioterapia es la evisceración de la vida”.

"Intento protegerme de todo lo que tenga que ver con la C word. Cuando me diagnosticaron, decidí no guglear nunca nada".

Desmorir es un ensayo sobre historia de la ciencia, pero también es un libro profundamente humano. “Quise escribir sobre lo que significa ser una persona consciente, pensante, vulnerable, común y corriente. Sentía mucha rabia por la manera en que se trata el cáncer de mama. Y esa rabia tenía que salir en forma de libro. Si no, me hubiera vuelto loca. Tenía que pronunciarme al respecto”. Boyer se acerca a Sontag cuando dice que el cáncer de mama es parte de un proceso histórico, tecnológico y social, y no una manifestación de la moral personal. La soledad del cáncer de mama —el estigma de perder las tetas y el pelo, la vergüenza, el aislamiento como consecuencia del terror que produce en los demás verse en ese espejo— es paradójica, porque la incidencia de esta enfermedad es cada vez más alta. También la rabia está dirigida en el libro hacia el sistema de salud y trabajo norteamericanos, que ni siquiera le permitieron a Boyer tomarse una licencia médica para realizar el tratamiento.

“El mundo en que vivimos parece racional y ordenado, pero cuando emerge una crisis tan grave, de pronto ves que hay otra realidad incontrolable; se revelan los movimientos más oscuros de la naturaleza y las personas enfermas tenemos la oportunidad de elegir: ¿miro adentro del abismo o intento desesperadamente cerrar los ojos? Entiendo el poder de la negación. En mi caso, me dije a mí misma que si iba a convertirme en escritora, si aceptaba estar viva en serio, cuando la superficie del mundo se revelara ante mí iba a tener que observarla bien. El cáncer, en este sentido, fue una oportunidad tremenda de percibir los sistemas del mundo”, dice.

*

En 2012, la periodista del New York Times Florence Williams publicó Tetas. Historia natural y no natural, editado en 2022 en Argentina por Godot. Se trata de una investigación exhaustiva sobre el significado histórico, biológico, antropológico y social de las tetas, desde la hipótesis de su atractivo sexual en la evolución hasta los peligros de amamantar en las sociedades industrializadas. Williams habla de la nueva “ecología mamaria” en que vivimos, una sistema de factores sociales y ambientales que nos predisponen mucho más a las mujeres —y a algunos hombres— a sufrir cáncer de mama: “Hagamos un breve repaso del modo en que el riesgo de cáncer de mama se modificó en el transcurso de la historia humana: antes, no teníamos tantas exposiciones al estrógeno y la progesterona (éramos más delgadas, llegábamos más tarde a la pubertad, teníamos más hijos y nos moríamos antes). En tiempos modernos, nadamos en un abundante mar de hormonas esteroideas, somos obesas y nos desarrollamos de manera precoz, pero tenemos hijos después de los treinta (si es que tenemos hijos). Tomamos pastillas anticonceptivas y hormonas "bioidénticas", nos untamos el cuerpo con productos químicos que nunca fueron probados y los ingerimos a través del agua y los alimentos. Básicamente, nos dejamos marinar en hormonas y toxinas. Así como nuestro antiguo legado ambiental primitivo de sinápsidos, mamíferos y primates forjó nuestro pasado celular, nuestro ambiente moderno —en el sentido más amplio del término— está determinando nuestro destino celular”.

La hipótesis de etiología industrial del cáncer de mama es cada vez más difícil de ignorar. Denunciar este estado de cosas es uno de los caminos de Desmorir. «Si muero de este cáncer», les digo a mis amigos, «desmiembren mi cadáver y envíen mi muslo derecho a Cargill, mi mano izquierda a Apple, mis tobillos a Procter & Gamble, mi antebrazo a Google», escribe Boyer. La paradoja es que el tratamiento cura a las pacientes, pero a la vez las incapacita (“Elegir quimioterapia es como elegir saltar de un edificio cuando alguien te está apuntando con una pistola a la cabeza”). Es doloroso, extractivista, contaminante y sobre todo carísimo. Es decir, es parte fundamental del mismo complejo capitalista-industrial que nos enferma. No hay salida.

*

En enero, el escritor inglés Hanif Kureishi sufrió una caída durante sus vacaciones en Roma que lo dejó cuadrapléjico del cuello hacia abajo. Inmediatamente comenzó a escribir una crónica de su internación en su cuenta de Twitter. En uno de estos hilos maravillosos, en los que relata su nueva vida con humor y una resignación sobrehumana, Kureishi habla del estupor que siente cada día al darse cuenta de que probablemente no podrá volver a caminar o a sostener una lapicera. “Una piedra tan dura y redonda que no puedo tragarla ni escupirla”, dice Kureishi de su desgracia. En la última entrega de su newsletter, que escribe desde la cama, dictándoles las oraciones a sus hijos, Kureishi se hace una pregunta fundamental: Is writing a way of calming terror, or of creating it? (¿Es escribir una manera de calmar el terror o de crearlo?).

Recibir un diagnóstico de cáncer, saber que vas a tener que perder las tetas, la fertilidad, el pelo, gran parte de la salud e incluso resignar algo de las capacidades cognitivas para poder sobrevivir se parece un poco a esa piedra intragable. Quiero saber cómo hizo Anne para lidiar con el miedo, cómo logró adentrarse en su abismo oscuro. Yo tengo un respeto reverencial por las palabras; en algún sentido creo en su poder mágico, creador de realidad: si escribo sobre el cáncer, siento que lo invoco, y yo no lo quiero ver nunca más.

“Siempre fui un poco loca. Siempre hice cosas peligrosas sin pensarlo mucho. Hay un tipo de coraje que es bueno y otro que directamente es temeridad, que no lo es tanto. Cuando escribí Desmorir no sabía cuán difícil iba a ser publicarlo, hablar del libro, lidiar con su existencia posterior. Si lo hubiese sabido, habría tenido más cuidado”, dice. “Pero, a fin de cuentas, la literatura es una actividad para los locos”.

Le pregunto por su teoría del dolor, uno de los capítulos más conmovedores del libro. Me contesta que el menú del dolor es infinito, porque en él hay de todo para probar: el dolor del tumor, el del escalpelo sobre la piel, el de la aniquilación de cada una de las células del cuerpo (un dolor que mejor no conocer jamás, pienso), el de los implantes y su contractura, que los vuelven rocas duras e inmóviles sobre la caja torácica. “En el dolor, siempre hay algo que explorar, pero nunca hay nada que conquistar”, dice. “Lo que pasa con el dolor es que tiene una naturaleza excesiva, y eso presenta un desafío en esta sociedad que monetiza todo. La poesía, al igual que el dolor, no tiene utilidad. Por eso las herramientas líricas me sirvieron para escribir esta parte del libro”.

*

Me detengo en otro pasaje del libro: “Una paciente con cáncer puede repetirse por qué se le debe hacer lo que se le está haciendo, pero eso no suele remediar la sensación de que la han sajado, intoxicado, extirpado, amputado, implantado, perforado, debilitado e infectado gravemente, a menudo todo a la vez”.

A pesar de ser la primera vez que nos vemos, Boyer y yo nos entendemos rápido, porque algunas partes de nuestras experiencias son casi calcadas: ambas nos sometimos a la muerte en cuotas de la quimioterapia, a una mastectomía que nos dejó sintiendo un elefante en el pecho y a una reconstrucción con implantes que finalmente decidimos quitarnos para vivir la vida flat. Me da gracia el uso de la palabra “reconstrucción”. El cáncer de mama es un crack-up, un derrumbe total, y la vez una verdadera oportunidad de reconstrucción, que no tiene mucho que ver con el derecho a implantarse siliconas. Va más allá: es una crisis vital, de identidad, de imagen corporal, un reacomodamiento de las ganas de vivir que no sucede muchas veces en la vida.

Poco después de su cirugía reconstructora, Boyer comenzó a sentirse cada vez peor. Sus médicos se lo adjudicaron a los “efectos secundarios” de la quimioterapia. En realidad estaba sufriendo de Breast Implant Illness (Enfermedad de Implantes Mamarios), que afecta a un número todavía no claro —en parte porque el aparato médico suele no creernos a las mujeres cuando nos quejamos de sentir dolor; en parte porque no hay suficiente investigación al respecto— de las personas que llevan implantes de silicona. Entre los síntomas están el cansancio extremo, la inflamación crónica, la dificultad cognitiva, el dolor y el aumento de peso, entre otros. Un estudio de la Food and Drug Administration de Estados Unidos (FDA), publicado en 2018, que incluyó a más de 100.000 mujeres con implantes, halló que estas eran ocho veces más propensas que la población femenina en general a desarrollar una enfermedad autoinmune llamada síndrome de Sjörgen. Además, tenían seis veces más riesgo de sufrir artritis reumatoidea y siete veces más riesgo de esclerodermia. Otro estudio de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y Estética arrojó que el 89% de las mujeres que adujeron enfermedad de implantes mamarios notaron una mejoría apenas tres meses después de que les retiraran las siliconas.

“En el dolor, siempre hay algo que explorar, pero nunca hay nada que conquistar”.

Pero además de hacernos más propensas a enfermedades autoinmunes, los implantes mamarios producen alienación. Cuando Anne llegó al bar, noté que traía puesta una musculosa pegada al cuerpo que revelaba su pecho plano, igual que el mío, que estrené en noviembre del año pasado, dos años después de mi reconstrucción. Hacia el final de la charla, hablamos de nuestras vidas nuevas como mujeres chatas, de las estrategias que solíamos urdir para no sentir los implantes, del duelo por las tetas perdidas y del dolor psicológico y físico que soportamos mientras los tuvimos en el cuerpo. “Los implantes mamarios confunden la representación visual de un cuerpo sexualizado con la experiencia erótica de ese cuerpo. El implante nunca podría encarnar como cuerpo. Y el sexo no es una foto, no es pornografía: es algo real que hacemos las personas con nuestros cuerpos, algo que está en todos lados, en la escritura, en la política, y en nuestra piel. Por eso, la reconstrucción mamaria con implantes no es la solución para que las mujeres mastectomizadas puedan vivir su sexualidad después del cáncer”, dice. “Poder volver a sentir la piel vivifica. No hay día que no me despierte y sienta alivio de ya no tenerlos ahí, de sentir que mi cuerpo es todo mío”.

*

Un cuerpo que atravesó el cáncer de mama es un cuerpo arrasado, incluso si desde afuera no se nota tanto. Es más, las mujeres con cáncer de mama hacemos mucho para disimularlo, porque este duelo corporal es uno de los más espinosos de la enfermedad. Ser y no ser más, tener que seguir circulando en sociedad sin algunas partes por las que nos reconocen como mujeres y reemplazarlas por pelucas, implantes, maquillaje, dieta bio, tatuaje de cejas, corpiños con relleno.

“A lo largo de la vida, el cuerpo nunca es el mismo: tenemos primero el cuerpo de una niña, después el cuerpo joven de nuestro pico sexual y reproductivo, y por último el cuerpo de la menopausia y el de la vejez”, dice. Boyer me cuenta que haber recuperado algo de ese cuerpo de la infancia después de la explantación la hace muy feliz. Otra vez coincidimos en que la libertad de vivir sin tetas es un regalo de la vida, aunque la medicina patriarcal no lo comprenda bien todavía, incluso cuando se lo gritamos en la cara.

Al mismo tiempo que nos somete a una reducción de la vida, el cáncer nos otorga la posibilidad de encontrar un plus de libertad. “Ahora que soy una de las que no mueren, ahora que estoy desmuriendo, el mundo está lleno de posibilidades”, escribe hacia el final del libro. Para las supervivientes, el mundo puede volverse un lugar con colores más intensos y emociones más sutiles. Boyer le expropia a la literatura su fuerza y dice en voz alta, sabiendo que está traicionando a las muertas, “yo sobreviví”. Lo que resta es desmorir, abrazar la vida: honrar el cuerpo, persistir en el mundo, seguir amando y escribir para dejar testimonio de que ha sucedido.