En el mail que le mandé a mi ginecóloga en junio de 2013 escribí: “Tengo miedo de morirme”.

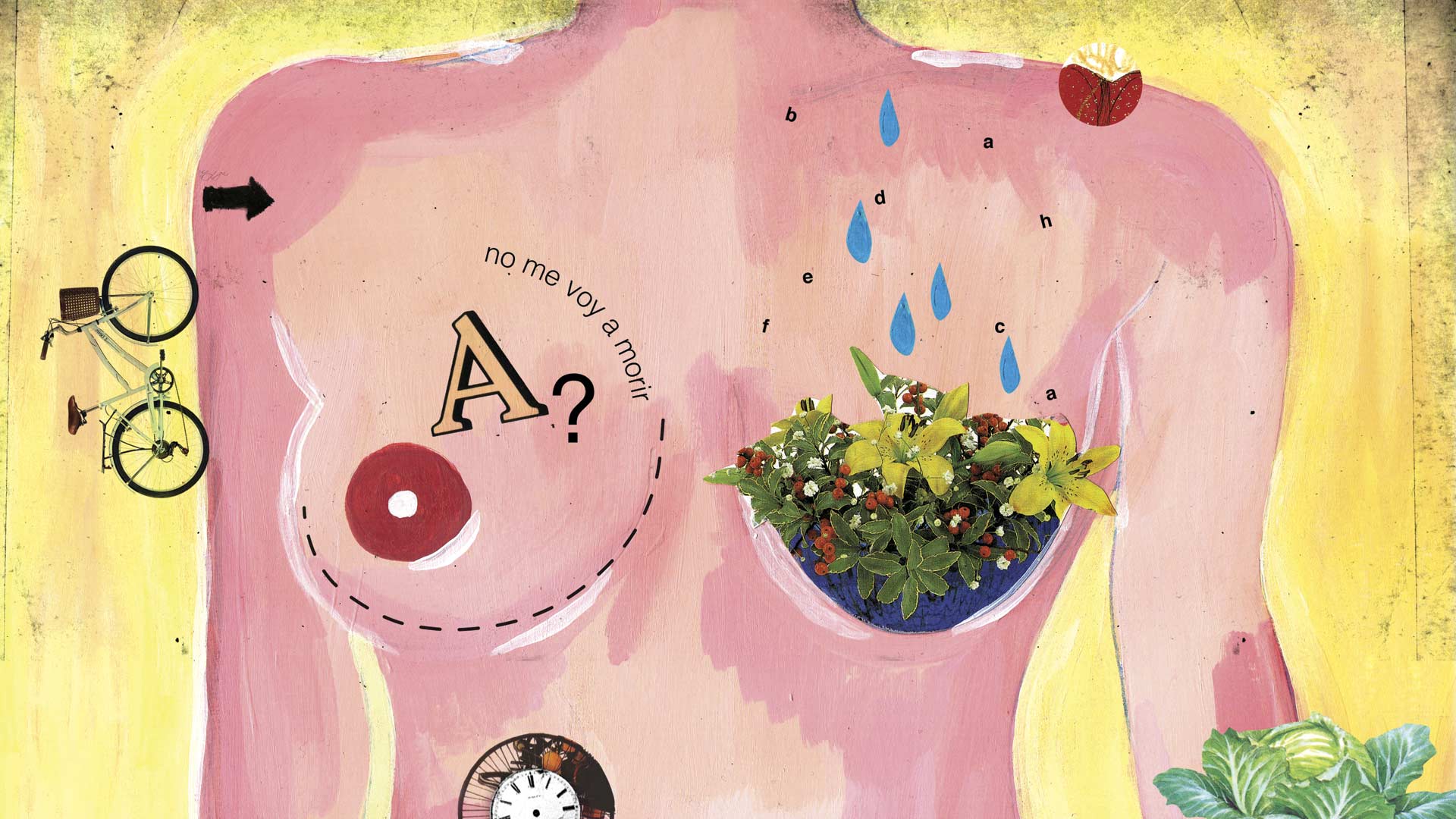

Un día mientras me bañaba palpé una dureza en el pecho izquierdo. Sentí como una piedrita que no podría arrojar al mar. Siempre me había autocontrolado. Desde los 19 ejercitaba como religión hacerme chequeos ginecológicos. Mi primer trabajo en Buenos Aires fue en Swiss Medical. En cinco años, al menos tres veces le pedí a alguna médica amiga que me hiciera una ecografía porque me parecía tocar algo raro. Nunca había sido nada, pero dos meses antes me había hecho una ecografía y una mamografía. Y esta vez era un nódulo. La doctora no le dio importancia, dijo que lo controlaría en seis meses, que era más común de lo que imaginaba. A los 20 días nos mudamos a un pueblo de tres mil habitantes, al sur de La Pampa. Ese otoño, mientras las semanas se desprendían como las hojas de los árboles, mientras miraba la calma de General San Martín a través de las ventanas, en mi interior se encendía el caos: el nódulo estaba creciendo.

Mi madre había tenido cáncer de mama a los 44 años. No era ese fantasma lo que expandía mi paranoia; mis dedos leían lo real. Ahí fue cuando le escribí a la médica.

Su respuesta insinuó que era una sensación mía, que mi teta seguro se estaba achicando tras dejar de amamantar.

Parecía una cuestión de perspectiva. Sin embargo había un horizonte, había una línea cada vez más delgada entre la tierra y el cielo.

Luego, por muchísimo tiempo, quizá durante los cinco meses que duró la quimioterapia, me dormiría ensayando un monólogo de lo que tenía para decirle a aquella mujer que estuvo a punto de cagarme la vida.

Leer a Fernanda Nicolini me activó ese recuerdo como un viento en contra que no te deja avanzar en la bicicleta y hace remolino en la calle de tierra y te llena los ojos de polvillo sin dejarte ciega.

Vi lo que se venía y desobedecí. No esperé los cuatro meses que faltaban para el control. A la semana siguiente entré en el consultorio del mastólogo Jorge Piccolini del Hospital Italiano de Buenos Aires. Piccolini ya no lucía el jopo de la foto del carnet con su identificación y sonreía con una relajación muscular en su cara que, después supuse, tenía que ver con que los dos éramos demasiado jóvenes para dar o recibir malas noticias. Esa mañana llovía a cántaros. Hubiese sido un buen día para tirarse y leer de un tirón el libro de Murakami que llevaba en la cartera, pero cuando me senté en la camilla, con el torso desnudo, él se dio cuenta de mis temblores. Eran como pequeños espamos. Ataques de pánico celulares. Yo los respetaba como a un tic nervioso.

—Estás asustada —me dijo.

Así, sin signos de preguntas, como si hablara con mis terminaciones nerviosas.

¿Algo adentro de él habrá empezado a sacudirse también mientras me revisaba, al descubrir que, como le decía, el tumor había duplicado su tamaño? ¿Nos habrá arrastrado el mismo tsunami cuando palpó los ganglios en la axila izquierda y pensó en metástasis? A mí también me respondió su cuerpo. Levantó el teléfono y habló con el sector de Imágenes para que me hicieran una ecografía YA, una mamografía YA, una punción YA.

Entendí perfectamente.

Siete días después volví a buscar el resultado de la anatomía patológica. La sala de espera era un vagón del subte en hora pico. Cristian, mi algúndíamarido, se sentó, yo me quedé de pie, resistiéndome a la condición de paciente. Me había puesto un sweater rojo con un signo de exclamación blanco que ocupaba todo su largo. Parecía decir: ¡sorpresa! Llevaba jeans, borcegos. Me soné los nudillos como si tuviese diez metros de ese plástico para embalar y pudiera reventar burbujas un mes entero. Hasta que escuché su voz: ALEMANDI. Caminamos, cuando lo tuvimos en frente Piccolini nos preguntó cómo estábamos.

—Eso nos lo vas a decir vos —respondí.

Y lo dijo:

—Carcinoma de alto riesgo.

Una vez, cuando tenía quince años, salía de casa para ir a la misa del domingo. Aún creía en dios. Justo pasaba un tío que iba para ese lado de la ciudad y salté en el portaequipajes de su bicicleta. A las tres cuadras de casa, mi último recuerdo es de dos luces golpeándome la cara. Una traffic nos llevó literalmente puestos. Alguien le contó a mi madre que apoyé las dos manos en el capot, en un impulso por detenerla. La noticia del cáncer a mis 32 años, con un hijo que acaba de cumplir uno, fue un camión chocándome de frente. Esta vez la inercia tuvo forma de pregunta:

—¿Me voy a morir?

De agosto a noviembre fue la quimioterapia. Durante esos meses a Jorge Piccolini lo veía cuando iba a la consulta con la oncóloga, él tal vez estaba en el hospital pero no atendiendo y le pedía prestado a un colega el consultorio para reunirse conmigo. Iba y venía por ese pasillo buscando un hueco hasta que lo encontraba y me hacía seña con la mano, con la alegría de un chico que se roba un chupetín. Empezábamos hablando de cualquier cosa. Me preguntaba por mi escritura. Me contaba de su libro. Una vez hasta le pedí ayuda para escribir una nota acerca de Angelina Jolie. Según estudios genéticos, la actriz tenía altas probabilidades de desarrollar cáncer y su sentido de la prevención había sido el vaciamiento. Me fascinaba cómo una de las mujeres más poderosas del mundo según revista Forbes no tenía mamas ni útero ni ovarios.

Después íbamos a lo otro. De acuerdo a las características de mi tumor, “bastante inquieto”, sugería hacer una mastectomía bilateral: extirparían la totalidad de ambas mamas, la enferma y la sana. La palabra “inquieto” me sonó bien. Sentí que él amortiguaba el efecto de lo que eso implicaba: que otro día reapareciera del lado derecho. Una junta médica había sugerido ésta opción, que no se les recomienda a todas las mujeres con cáncer de mama. Estuve de acuerdo. No quería vivir el resto de lo que fuese que quedase, tocándome la otra teta, tratando de identificar el pacman.

La mutilación, igual, era un arrebato a mi lado femenino. Y eso que las obras sociales ya garantizaban la reconstrucción. En casa hacíamos chistes de que en su lugar me pondrían prótesis y que las iba a pedir bien grandes. Aunque sabía, sería como meter una ferrari en el garaje y no tener nafta para sacarla a la calle. En la mastectomía te vacían completamente y dejan un fina capa de piel, lo más delgada posible, para no dar margen a que algo se instale allí. Ya nunca más vas iba a sentir nada en esa parte del cuerpo. Me dijeron que podía recuperar hasta el 20% de sensiblilidad, pero luego me pincharían con una aguja para marcarme el tatuaje previo a empezar la radioterapia, y no la sentiría.

Alguna amiga me preguntó si podría volver a amamantar, como si no entendiesen que mis tetas serían una ficción, como si después de todo esto fuera fácil tener hijos. “Apurate a ser madre”, le dijeron a Fernanda. Nosotros, con Cristian, antes de empezar la quimio hicimos una consulta a una especialista en fertilidad. Fue un modo de pensar que esto pasaría, no sé, la esperanza con los ojos de un hermano para Vicente. Mi diagnóstico era con receptores de hormonas negativos, punto a favor. En contra: no había tiempo de congelar óvulos. El futuro aún tiene que decir si mis ovarios resistieron a la piña del tratamiento y si en este camino no nos cambiaron los deseos. Hoy el mundo nos basta con la familia de tres que construimos.

El 5 de diciembre entré al quirófano con una bata azul de friselina, la cofia envolviendo mi cabeza pelada y una especie de botas en los pies. La sensación universal de entrar a esos lugares sacros debe ser el frío. El sentimiento cabe en una palabra:

—Cuidame.

Piccolini asintió con una sonrisa mientras me tapaba con una manta verde de polar. Tenía la mirada mansa, como el lomo de un gato que se deja acariciar. Creí en él como mi madre en cada rosario.

El día que lo volví a ver le llevé la revista ORSAI 16 donde se había publicado un intercambio epistolar que sostuve con Josefina Licitra aquellos meses. Abrió la revista en la página de mi nota y creo que miró mi foto: mi flequillo, mi pelo enrulado, la que era yo. Sabía que había estado concentrada en escribir y estaba ansioso por leer. En ese momento, no podía imaginar que más adelante Piccolini daría charlas y me citaría: “odio la palabra cáncer porque tiene el descaro de llevar acento en la a, como si no fuera ya lo suficientemente grave”.

Hurtado le había dicho a Fernanda: “te va a dar cáncer”. Piccolini nunca la mencionó.

Me dijo que ellos a veces no tienen idea de qué pasa por nuestras cabezas, cuánto necesitamos o cuánto queremos saber, cómo vivimos ese momento.

Ellos, los médicos. Nosotras, las pacientes.

Le pregunté entonces cómo era estar del otro lado. Tras aquel escritorio, bajo ese guardapolvo, con ese tendal de muestras gratis de medicamentos guardados en el armario, abriendo la puerta del consultorio sin saber cuándo ingresaría una mujer con una bomba de tiempo en el cuerpo. Me contó que había sido tremendo darme la noticia, que él también era del interior, que nuestra historia rozaba la de ellos, incluso en aquel tiempo, cuando me diagnosticó, conversaban con su esposa la idea de volver a la ciudad donde él nació.

—Yo podría haber estado en el lugar de tu marido —dijo.

Cuando terminé la radioterapia volví a La Pampa. En mayo de este año Piccolini se mudó a Bahía Blanca. Antes, yo viajaba más de 700 kilómetros para hacerme los controles con él y ahora está a tan solo 150 de mi pueblo. Cristian me acompañó al último. Hablamos los tres de Buenos Aires, del trabajo, de la mudanza, de los libros que regaló porque no le entraban en el nuevo departamento, hasta que me hizo pasar a la camilla para revisarme.

Al desnudarse una se siente indefensa. No es pudor ante esas cicatrices de casi diez centímetros en cada mama. Es como estar bajo el agua y jugar a ver quién aguanta más sin respirar. Te vas quedando sin aire, te empieza a picar la desesperación, y cuando creés que el pecho te va a explotar, salís. Cuando creía que el pecho me iba a explotar, Piccolini me dijo: “Qué bien te quedaron, estás perfecta”.

Para mí, al fin, estaba respondiendo a mi pregunta: no me iba a morir.

Antes de irnos me pidió algunos datos. En el Hospital Italiano tienen historia clínica digitalizada y esa información personal la carga una recepcionista. Ahora él, incrédulo que en ese consultorio de su padre, ginecólogo, siguieran existiendo las fichas hechas a mano, tipeaba en su notebook mi nombre, dirección, un teléfono, ¿fecha de nacimiento?

— 21 de mayo de 1981.

Levantó las manos del teclado. Me miró. Dijo: “nací un día antes que vos”. Podríamos haber ido a preescolar juntos. Quizá se nos cayeron los dientes de leche con días de diferencia. Lo habría invitado a mi cumple de 15. Tal vez nos cruzamos en el viaje de egresados a Bariloche. ¿Empezamos la facultad a la par? Siempre creí que era mayor, le daba fácil cinco años más, porque con él me sentía protegida. Pero ahora me daba cuenta que podríamos haber compartido un banco en la escuela. Esa cercanía me dio escalofríos. Que el chico que te presta una birome algún día pueda ser el mismo que te mete a un quirófano y te extirpa un tumor.

—Nació para salvarte la vida —dijo una amiga cuando le conté.

Para mí sólo hacía bien su trabajo.