Por: Marcos Lizenberg

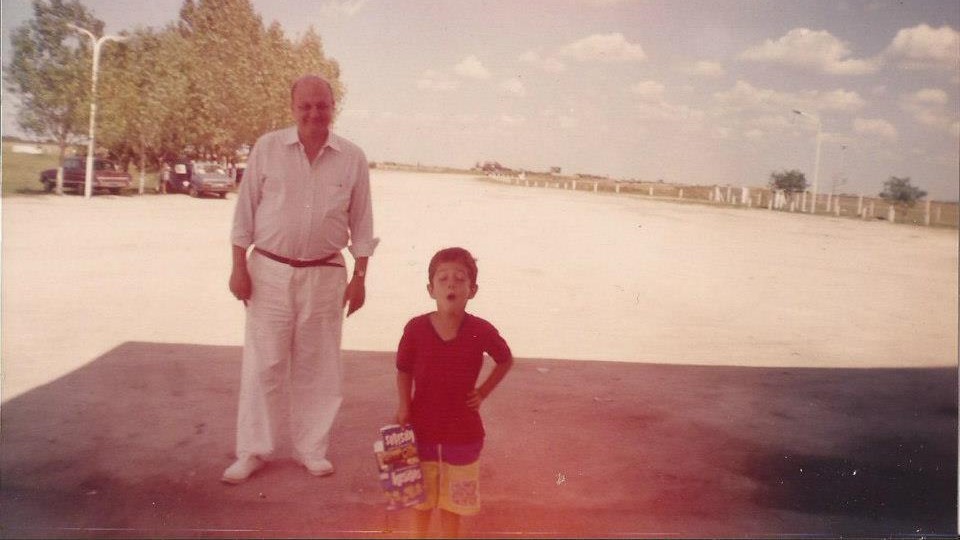

La arena dorada y brillante, como gema sucia, inunda el camino ancho que se desprende de la ruta. Papá y yo producimos, casi al mismo tiempo, el chasquido metálico de las puertas del auto. Papá enciende un cigarrillo y, mientras pita profundamente –la brasa refleja, pequeño volcán inesperado, el naranja de la arena–, mira hacia el horizonte: adivina un rumor de caballos en celo, frotándose los hocicos, adivina la tristeza resplandeciente, entre celeste y ciega, de un peón sentado a la puerta de una cabaña. Yo miro el rostro de papá, carnoso y rojizo. Yo miro el rostro de papá sin saber que, por algún motivo, recordaré esa imagen trivial durante el resto de mis días. Después me distraigo con una mariposa azul, que aletea sobre la máquina de gasoil. Hay poca gente en la estación. El sol adormece los árboles, y hay la sensación de vivir un sueño lento, innecesario, afortunado.