Desde arriba de los postes de teléfono se pueden hacer llamadas gratis. Y para subirse hay que tener una excusa. Por ejemplo, una reparación que hacer. Alberto Laiseca trabajó en Entel como operario. Sus dos metros, habrán pensado los jefes, le servirían para medirse con la altura. Escalera y arriba, entonces. Abre la cajita. Descuelga el teléfono. Disca. Del otro lado atiende la poeta y crítica literaria Tamara Kamenszain. Después del saludo de rutina, desde lo alto y astilloso del poste de teléfono, Laiseca saca unos papeles de su bolso y empieza a leerle fragmentos de “Los sorias”, su novela que también es la novela más larga de la literatura argentina.

Largo también el pasillo para llegar al departamento de Laiseca, en Flores. Él lo recorre despacio, cuidadoso, las dos veces en ojotas, con un polar y un jogging manchados. Es una planta baja. La puerta de entrada ya está abierta. Adentro, el escritorio y la cama, dispuestos casi tocándose en la misma habitación, forman una suerte de nave que Laiseca comanda desde su silla frente al escritorio. A la izquierda, un cristalero. Y hacia el fondo, un mueble tipo barra.

Los objetos se agrupan en poco espacio. Sobre la cama está el gato y en los estantes, libros y videos. Recostados sobre el aparador, su bastón y su andador. Laiseca los usa para salir a la calle. Adentro, yendo con cuidado, no los necesita. Detrás del cristal del aparador, varios figurines en miniatura están dispuestos como para un combate. Son mujercitas, súper héroes y siluetas orientales. Una pieza de cerámica se suma a la formación: una pareja de jóvenes pastores que se abrazan; los pechos de ella quedan al descubierto, con todo su brillo de porcelana. Cerca, un viejo televisor Sony, de rayos catódicos, apoyado sobre libros. En esa pantalla Laiseca ve películas por cable, documentales, noticieros y su imagen misma, ayudando corazones en Cupido, el programa de TBS donde opera como consejero sentimental. “Me hace gracia”, dice solamente.

Sobre su escritorio, en una hoja A4 doblada a la mitad, sobre el resto de los papeles, están escritos, en letra grande de imprenta, varios nombres seguidos de números de teléfono: Selva, Sebastián, Juan, tres de sus discípulos. Para Laiseca, el escritorio es su Mesa Vaticana: allí también, dice, las cosas pueden permanecer perdidas durante tres siglos, como una carta extraviada en la santa sede.

El departamento donde vivía antes quedaba en Caballito y era casi igual al de ahora: él se aseguró de que el cambio fuera mínimo. Cuando se mudó, llegó a discutir con sus discípulos, que querían convencerlo de distribuir los muebles para armar un living y una habitación por separado. Pero no hubo caso: todo quedó apretado en un mismo cuarto. “Al lado hay una habitación vacía, al pedo, sólo con una pila de discos.”

Sebastián Pandolfelli, escritor, alumno y su “lugarteniente”, como le dice Laiseca, habla un poco para adentro pero entusiasmado. Llega a la confitería La Orquídea después de haber grabado una entrevista sobre su propia novela para la tele. Con su padre fletero fueron a buscar a Laiseca para mudar todo, cuenta. Laiseca no quería canastos; había metido todos sus libros, tres mil libros, en bolsas de consorcio. Cada bolsa tenía un número. Pandolfelli intentaba levantarlas. Las bolsas quedaban desfondadas y los libros, en el piso.

―¡No, que después no sé qué hay en cada bolsa!

Desde hace dos años vive sobre la calle Bogotá, muy cerca de Selva Almada, también escritora y discípula. Hace trece años ella misma se mudó a Buenos Aires desde Entre Ríos. Antes de ir a dictar su propio taller literario, habla con el tono suave y las palabras conscientes, ajustadas, en un movido café de la Avenida Corrientes. Cuenta que cuando murió la última mujer de Laiseca, él tuvo que cambiar de casa.

―Mirando el diario vi que alquilaban un departamento como él quería. Al final no fue ese, pero la misma inmobiliaria le consiguió otro. Y él desde ahí se quedó con la idea de que yo le había conseguido el departamento.

***

“Yo lo quiero a mi pueblo”, dice sobre Camilo Aldao, que ocupa cuatrocientas hectáreas y queda en el Departamento de Marcos Juárez, a 340 kilómetros de Córdoba. Fue diagramado con la forma de un cuadrado perfecto; en el centro tiene su plaza de cuatro hectáreas y en el centro de la plaza, una pirámide. Esa es la primer pirámide importante entre otras de la vida de Laiseca, que a los nueve años se fascina con Egipto. Y que, más tarde, les dirá a sus discípulos que todo escritor cumple con la fórmula geométrica de los poliedros piramidales: vale más la base –sólida –que la altura.

En Aldao hizo la primaria; en Corral de Bustos, a treinta kilómetros, la secundaria. Iba y volvía todos los días con los compañeros de clase.

―Después papá me hizo estudiar ingeniería

Nacer en Rosario –el 11 de febrero de 1941 –también fue decisión de su padre cirujano, “el médico del pueblo”, que quiso que el parto fuera en la ciudad, donde hay mejores hospitales. Antes de Alberto, habían tenido una hija que murió poco después del parto. El padre tenía miedo de que algo pudiera pasar. Pero todo salió bien. Tres años más tarde, sin embargo, muere la madre.

―Yo la recuerdo pintando un mueble, con un vestido acampanado de los que se usaban antes, un vestido muy lindo, amarrillo con florcitas chiquititas.

Laiseca se cansó de la plaza con pirámide, de las exigencias paternas y de la ingeniería. Deja Camilo Aldao y va pasando de provincia en provincia, haciendo distintas tareas del campo, para “purificarse”, dice.

―¿La purificación estaba relacionada con el esfuerzo físico?

―Sí. Yo era un tipo muy fuerte. Podía. Y tenía que hacerlo.

Aunque escribía desde chico, fue entonces, dice, que empezó a escribir mejor. Antes, cuenta que nadie le cree, escribía muy mal. Terminado el día de trabajo en el campo, encendía un fogoncito para hacerse de comer. Mientras se hacía la comida, las llamas le dejaban ver la hoja y él empezaba a escribir, a escribir mejor.

―Eran unos pucheretes que vos hubieras preferido morirte de hambre antes que compartir esa vaina conmigo. Pero bueno, era lo que había.

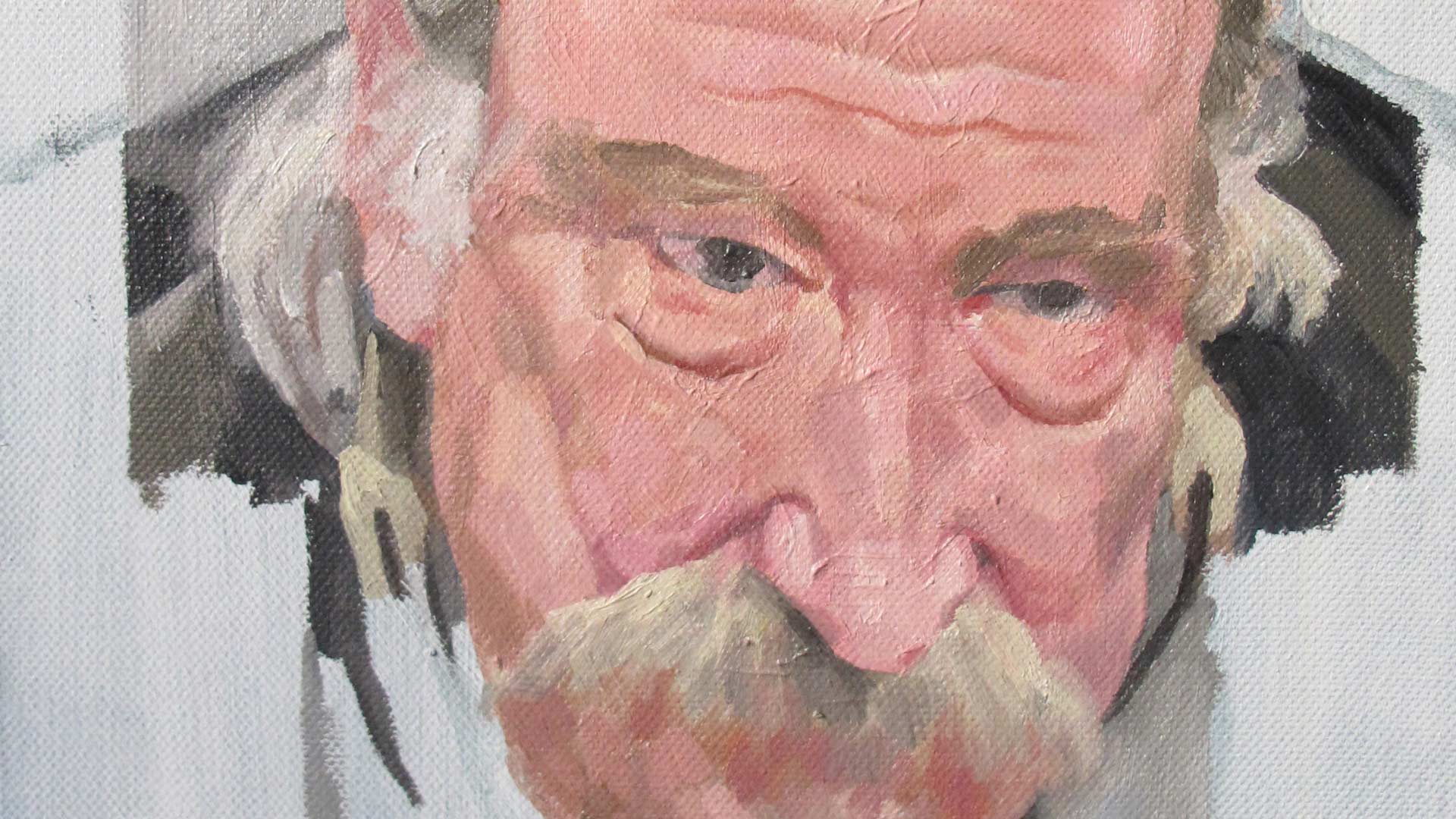

Laiseca pronuncia de a poco las palabras; salvo cuando son puteadas, que salen rápido y enfáticas. Mezcla jergas, dialectos, acentos. Todo queda unido detrás del bigote amarillo. Alguna vez conoció a un catalán: cuentan que le hablaba de tú y de tío. Y que, cuando va a al restaurant japonés Gaijin, les habla a los mozos en un español lleno de eles.

***

“Me cagaba de hambre”, cuenta sobre su llegada a Buenos Aires en 1965. Durante cuatro años trabajó como peón de limpieza en distintos lugares: suficiente purificación. Hasta que una tía que lo quería mucho le consiguió el puesto en Entel. A la tía Ada le daba vergüenza tener que pedirle algo a un jefe, tanto que se puso a llorar. Laiseca asume las voces del encuentro.

―¡Señora Ada, por favor, quédese tranquila! Lo que sea, todo bien conmigo. ¡Por favor, qué le pasa!

―Un sobrino mío…

―Sí, dígame. ¡Lo que quiera! ¡Lo que quiera!

―Necesita trabajo.

―¡Pero perfecto! ¡Se lo consigo! ¡Se lo consigo!

En los setenta, más tranquilo con su trabajo estable, empieza a conocer gente.

―Era un ingenuo yo. Vi a un barbudo por la calle y dije: tiene que ser intelectual. ¡Y le acerté! Perdóneme, le dije, ¿usted conoce algún lugar donde vayan escritores?

Y el de barba lo mandó al Bar Moderno. Donde estaba el bar, sobre la calle Maipú, ahora hay un pozo con la intrincada geografía de un estacionamiento subterráneo para autos.

―Me gustaría entrar ahora. Nadie te conoce, te tomás una cerveza. Los mozos ya serían otros. La mayoría de mis amigos que conocí allí han muerto. Los extraño a ellos y al Moderno.

A Tamara Kamenszain la conoció ahí. Por estos días, ella está ocupada en el dictado de un seminario y sólo puede responder por mail. Recuerda aquel escenario como el centro de cruce entre la bohemia trasnochada que venía del existencialismo, y los nuevos vanguardistas que coqueteaban con los rockeros.

―Me pareció un espécimen un poco más excéntrico que los otros personajes que pululaban por el Moderno –dice.

Ricardo Piglia también prefiere hablar por correo electrónico. Acaba de publicarse su novela El camino de Ida; abundan entrevistas al autor y reseñas de la obra en los medios. El reconocido prologuista de Los sorias se alejó de Laiseca hace años. Dice que lo admira; dice que lo quiso. Lo había conocido por medio de Kamenszain y de Héctor Libertella.

―Lo heredé, digamos: los amigos se cansaban, la verdad, se lo pasaban de uno a otro, se lo sacaban de encima.

En aquel entonces Laiseca había publicado Su turno, “que es sensacional”, opina Piglia, y estaba escribiendo Los sorias; se paseaba con los kilos de manuscrito por la ciudad. El ex profesor de la Universidad de Princeton le presentó sus novelas Aventuras de un novelista atonal y La mujer en la muralla.

―Hice lo que pude para que se editara Los sorias –recuerda. Y repite hoy lo que escribió hace quince años en el prólogo: “Esa novela tiene el nivel de Los siete locos. Y también está a esa altura El jardín de las máquinas parlantes, una obra maestra”.

***

Diez años después de haber encontrado al desconocido barbudo en la calle, Laiseca publica su primera novela, Su turno, por el sello Corregidor. Osvaldo Soriano, a quien algunos han tildado de impiadoso y mezquino, lo ayuda en el proceso; se encariña con él y lo apadrina.

―Cómo era el gordo, era increíble, era de fierro. Lo llamabas: “Mirá gordo, estoy para la mierda”. Y él te decía “voy para allá.” Y venía.

Un mes antes de su muerte, Laiseca y su mujer de entonces lo invitaron a comer.

―Y no nos dijo una sola palabra de que se estaba muriendo, de que tenía cáncer. Nos enteramos por la televisión.

Laiseca dice que César Aira, Ricardo Piglia y Fogwill también lo ayudaron muchísimo. Fueron los primeros en leer el manuscrito de Los sorias. Lo leen ellos y el mito en torno a la novela se va formando de a poco, casi de boca en boca; habla Aira, habla Piglia, habla Fogwill y aquel bodoque magnánimo se convierte en una novela legendaria estando todavía inédita: recién en 1998 llegaría la primera edición. Antes de eso, publica Aventuras de un novelista atonal, en 1982, La mujer en la muralla, en 1990, y El jardín de las máquinas parlantes, en 1993, entre otras novelas. También el ensayo Por favor, ¡plágienme!, de 1991. Y gana la Beca Guggenheim.

***

En el Centro Cultural Ricardo Rojas algunos escritores dan talleres que luego continúan en sus casas. En el año 2000, Selva Almada era una de las tantas que, sentada sobre esos banquitos incómodos que tienen una tabla a modo de mesa atornillada desde el respaldo, escuchaba las clases de Alberto Laiseca. Y quería que el escritor notara su presencia; “¡Que me toque leer; que se dé cuenta de que estoy!”, rogaba en silencio.

Trece años después, y a pesar de tener ya su propia carrera literaria en marcha, Almada sigue yendo todos los lunes a sus clases. También le hace mandados, como acercar el monto del alquiler hasta la inmobiliaria.

―Con la edad él fue cambiando, se puso más vulnerable y se entrega a que uno lo ayude en ciertas cosas.

Hace poco, él le confesó que se había equivocado con la primera impresión que tuvo de ella. “Qué dura que es esta chica”, había pensado, y Almada no sabe si por su aspecto, su modo de hablar o su manera de escribir. A Laiseca le parecía que ella, hoy casi una hija adoptiva, era una persona impenetrable, de una frialdad soviética.

La primera novela de Almada, El viento que arrasa, se publicó el año pasado, fue votada como libro del año por Revista Ñ y ya tiene tres ediciones. Almada la trabajó en el taller, junto a otros discípulos que también iban tejiendo sus propios textos en el espacio reducido de la casa de Caballito, primero, y en Flores, más tarde. Leandro Ávalos Blacha leía capítulos de su premiada Berazachussetts y Pandolfelli le hacía frente con Choripán social, ahora también editada en Chile. “La piba es una genia”, dice Laiseca de Almada.

―Cuánto le agradezco que no me abandone. El otro día les decía a unos alumnos: si ustedes no me dieran bola yo no sería nadie. Es la pura verdad. Eso sí que sería la soledad más absoluta.

***

―Si Poe hubiera tenido internet, se la hubiera pasado mirando porno en vez de escribir “Berenice”. Y a él le pasaría lo mismo –dice Pandolfelli. Es que Laiseca reniega de las computadoras por “el mal uso que se les da”. Dice que los chicos ya no leen por estar todo el día frente a la pantalla y que, aunque espera equivocarse, “el fin de la historia no es la caída de la Unión Soviética; sino no leer más.” Por eso no tiene computadora. Por eso escribe a mano. Por eso después el doble trabajo: pasar todo a máquina.

Gastón Gallo, el editor de Simurg, se encargó de tipear las mil trescientas páginas de Los sorias. Él digitalizó la mitad, un poco a la tarde y otro poco a la noche, todos los días durante varios meses. Con el resto lo ayudaron sus colaboradores. Laiseca le fue llevando la novela de a cuatro o cinco tomos del tamaño de guías telefónicas. Esos originales dactilográficos ya estaban amarillos porque el papel se había oxidado. Además tenían otro problema: la cinta de la máquina de escribir estaba muy gastada. De muchas líneas se leía sólo la mitad de arriba o sólo la de abajo.

―Era una tarea de desciframiento ―dice Gallo.

Los sorias salió en 1998, con una tirada de 350 ejemplares en papel Chambril, importado de Brasil, numerados y firmados por el autor que se empecinaba en poner un breve “Lai”. La novela arranca así:

Cuando esa mañana Personaje Iseka abrió los ojos, lo primero que vio fue un Soria. Pero no a Luis, el que tenía cerca, sino al más alejado: Juan Carlos Soria. Este Soria cuando se levanta por la mañana –pensó Iseka-, lo hace en forma de clase magistral, sin coloquio, de esas que se usaban en las facultades en el pasado. Optimista, de un solo salto. Yo no. Demoro cuantos minutos puedo: haraganísimo en la cama…

―Creo que Gallo llegó a odiarme por el laburo –dice el autor.

El prólogo, aunque en principio lo iba a escribir Beatriz Sarlo fue, entonces, de Piglia. Gallo lo recibió por fax e iba leyéndolo, ansioso, mientras salía de la máquina. Cuando vio que decía “Es la mejor novela que se ha escrito en Argentina desde Los siete locos” se quedó tranquilo.

La tapa estuvo a cargo de Guillermo Kuitca: un mapa intervenido digitalmente. Y la presentación en la Librería Hernández, a cargo de Fogwill. Drogado, poco dijo sobre la novela. Laiseca se iba poniendo cada vez más colorado e incómodo; Fogwill seguía divagando; Laiseca intentaba esquivar la bala y cerrar la presentación. “Fue lamentable”, recuerda Gallo.

Cuando pasa las manos sobre el escritorio, Laiseca no desarma las pilas rotas de papel que se apoyan junto a bolsas con cigarrillos fumados y sus cenizas; botellas de Heineken, JB, Terma y un López tinto; un mate con yerba de uso reciente; un paquete de sal sin sodio, una radio con su antena desplegada y medicamentos: Nexium Esomeprazole, Lotrial 5, Lactulón.

―Los sorias trata la humanización del poder, del dictador. ¿Se puede dar eso en el mundo real?

―La mía es una propuesta. No sé si se puede dar. En general la gente tiende a deshumanizarse. Esa historia está sacada de mí. Yo era un tipo completamente inhumano. No me importaba nada. Y un día me di cuenta de que así no podían ser las cosas. Y entonces empecé una larga elaboración para modificarme y volverme un buen tipo, que es lo que soy, ya hace algunos años.

―¿Y cuáles fueron los pasos en esa humanización?

―Larguísimos. Como escribir una novela más larga que Los sorias. Muy poquito a poco.

Laiseca no disimula ni el malhumor ni la alegría. No le interesa aparentar estados anímicos. A los demás se los adivina. Dicen que tiene algo muy perceptivo, como de brujo. En la primera visita, las frases le salen pausadas pero continuas; lo mismo las carcajadas. Cuando el día no va bien, Laiseca lo anuncia con una pregunta: “¿Cómo voy a hacer para salir de esta lluvia?”, se repite. La frase está en “La larga lluvia”, un cuento de Ray Bradbury sobre un planeta en el que el agua nunca deja de caer. En otros encuentros, entonces, Laiseca puede ser un Zeus contenido o un semidiós frustrado que no puede evitar que empiece a lloviznar. Casi en silencio, sin haber dormido bien, a veces sólo parece desear volver rápido al comando de su nave solitaria.

***

Estudia aunque con eso no alcance; investiga para cuestionar. No tiene un cabal espíritu renacentista: no ha ido a la universidad. Arma su enciclopedia como un cuentapropista independiente. Así estudió física teórica. Sus reflexiones científicas aparecen explícitamente en Manual Sadomasoporno, editado por Carne Argentina, proyecto editorial de Almada y de la novelista Alejandra Zina. “El Manual se le ocurrió a Selva: él venía armando aforismos hasta que ella le dijo: ¿por qué no hacemos un libro con esto?”, cuenta Pandolfelli. La ciencia también aparece, como clima, tópico o léxico, a lo largo de muchos otros textos. Como en “El jardín de los monstruos magnetofónicos”, un cuento de Matando enanos a garrotazos (1982): “Los representantes del reino vegetal terminaron por volverse magnetofónicos también ellos, y ya tenían las cintas magnéticas grabadas dentro suyo, por la ley de la equivalencia energética de los diferentes y comunicados sistemas mágicos”.

Al misterio hay que dejarle su lugar. Laiseca piensa en el principio de no invasión; no despejar del todo las variables, no resolver del todo las ecuaciones. Cree que la ciencia quiere develar lo que no puede, que intenta correr al misterio y ponerle contenido, aunque nunca lo consigue. Para furia de sus amigos científicos, además de física teórica, estudió astrología.

―Con ninguna de las dos vas a lograr resolver el misterio. Pero sí lográs saber un poquito.

***

―Laiseca es un gran escritor pero no es Saer, no es Puig; es decir, para que su prosa funcione el lector tiene que ser incondicional, un fanático –dice Piglia.

Una imaginación del delirio que produce o necesita fans. O las dos cosas. El misterio vale también para los procesos creativos, piensa Laiseca. Se enoja incluso con su adorado Poe porque se atrevió a escribir Filosofía de la composición pretendiendo explicar por completo cómo había escrito “El cuervo.”

―Nadie le creyó nada. Y yo tampoco ―dice.

―Es decir que hay un misterio que no hay que develarse a uno mismo.

―¡Pero es que no podés!

―¿Y si se pudiera?

―No seríamos humanos. Seríamos otros seres. Dioses o no sé qué seríamos. No se puede. La creación es subconsciente, misteriosa.

El realismo delirante es la estética que Laiseca creó, denominó y explora en sus textos. Imaginar que todo es posible es parte central de su modo de abordar un realismo desviado. Para Kamenszain, en el contexto de la literatura argentina, su obra ocupa el lugar de la imaginación.

―Yo diría que es un gran imaginador y eso no es tan común en nuestra tradición, más volcada a la abstracción o al realismo.

La distancia con la realidad no tiene que desdibujarse por completo, dice él. Por eso piensa que sus textos son el opuesto exacto de la de Raymond Roussel, que va por el delirio puro. Por eso también su distancia con las vanguardias. Pertenecer a ellas, dice, es como haber estado en el Partido Comunista: “Hay una garantía: si te vas seguro que no volvés.” Laiseca pide algo más vital que la abstracción y el puro juego formal:

―Tenemos toda la muerte para ser abstractos. Y nada más que unos añitos de vida acá en la tierra.

***

En Taringa, espacio virtual para las dudas más oblicuas, alguien se pregunta: “¿¿¿Se acuerdan de ese programa que daban por Isat, con un tipo bigotudo sentado y fumando en medio de una habitación muy oscura, con un ventilador que hacía juegos de sombras sobre su cabeza, y que contaba historias de terror? ¡Qué programa, la put@ madre!!! Cómo lo dejaron de dar??!!!!” El aludido es Laiseca, que protagonizó el ciclo Cuentos de Terror desde 2002. Luego llegaron los protagónicos en las películas de Mariano Cohn y Gastón Duprat, El artista (2009) y Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo (2011). Laiseca se define a sí mismo como escritor y como actor. “Puede recitarte una canción y se le llenan los ojos de lágrimas; hace parodias, interpreta a Marlon Brando en El padrino: es muy histriónico”, dice Almada.

Ricardo Piglia, novelista, crítico, académico, interviene en televisión: dicta conferencias sobre literatura en Canal 7; conduce ciclos de historia literaria que se venden en DVD con el diario Página12. Muchos televidentes seguidores de Laiseca nunca han sabido de la existencia de Los sorias, ni de la Beca Guggenheim. Tampoco cualquier escritor se animaría, o podría, aparecer con una columna en Cupido, programa pop, homenaje tangencial de Yo me quiero casar, ¿y usted? en versión adolescente. En un mundo paralelo, Piglia podría contar cuentos de miedo para la tele y Laiseca grabar clases sobre literatura. Pero ese mundo no es posible.

Laiseca, en una conversación cualquiera, puede relatar que en la habitación vacía de su casa tiene encerrada a su novia zombie y que, cuando todos se van, ella sale a servirle un whisky. O puede, por supuesto, citar su latiguillo favorito: el “Poema de la conchaza”. Algo de tanta voz propia parece haber ensordecido a los amigos.

―El problema es que Alberto está muy entusiasmado con él mismo ―dice Piglia―. Hay que leer sus manuscritos mientras nos mira leer, con satisfacción eufórica, oírlo leer sus relatos y reírse de sus chistes, escucharlo contar lo que piensa escribir. Cada generación tiene su genio autodesignado: el viejo Barón Biza, Alejandra Pizarnik, Osvaldo Lamborghini. Son únicos, autocentrados, tan necesarios de aprobación que resultan despóticos.

También se distanció de Kamenszain aunque ella dice que le tiene gran cariño, ese que nace de dos testigos mutuos de una adolescencia literaria.

***

―Te voy a hacer una confesión vergonzosa: toda la vida he sido un miedoso de mierda.

Laiseca se imagina entre los pastos, embarradas las botas, cauteloso en el avance. No quiere quedar mutilado, sin brazos, o sin piernas. O ciego. Tiene que cuidarse de las bombas escondidas, esas que el enemigo dejó hace tiempo, a la espera de que el soldado le pusiera el pie encima. Avanzar lento; la mirada al suelo y de nuevo arriba, en guardia.

Para vivir la escena, Laiseca le mandó una carta al presidente Johnson: se ofrecía como voluntario para la guerra de Vietnam. Quería hacer un curso ontológico rápido: deshacerse del miedo o volver muerto, dice, envuelto en una saca verde. Pero nunca recibió respuesta. La puerta del viento, la novela sobre Vietnam en la que está trabajando ahora, se la debe a su juventud. La única para la que no pudo hacerse ni respetar un plan de obra.

También en contra del terror, a los treinta y durante seis años, Laiseca empezó a practicar karate. Una tarde, antes de que llegara el profesor, vestido de karateka, pegó un salto, estiró la pierna hacia adelante y, lo jura, voló. Antes de caer, suspendido en el aire, vio a sus compañeros de arte marcial desde arriba, todos con sus cinturones de colores. El suyo no era el de más jerarquía pero todos lo respetaban igual.

―Yo era un pibe muy duro. Si vos me pegabas yo no me iba a cagar en las patas. Iba de nuevo.

Los empeños del cuerpo no se habían terminado ni en el campo, ni en Entel. Ni siquiera cuando, en 1985, Laiseca comenzó a corregir en La Razón. El esfuerzo físico, que antes había sido motor para la purificación, muta y comienza a funcionar como contrapunto para el miedo. Frente al pánico, la disciplina. Sus discípulos coinciden en la rigidez y el compromiso de tinte militar que Laiseca pone en todo lo que hace.

―Él dice que es un soldado –cuenta Pandolfelli.

Laiseca admira todo lo que tenga una especie de disciplina marcial. Dicen que es muy serio con su trabajo y que hizo de la literatura una cuestión de vida, una militancia. Alguna vez le tocó ser jurado de un concurso literario. Leyó ochenta manuscritos enteros, completos, desde la primera a la última página. “Esta persona se tomó el trabajo no sólo de escribir un libro sino también de mandarlo; tiene su esperanza puesta ahí. Yo no puedo mirar dos o tres páginas y decidir si queda afuera o adentro,” decía.

La de la escritura, sin embargo, parece ser una militancia inútil. Laiseca descree de los efectos que pueda tener cualquier literatura sobre la realidad. Tal vez para compensar mantenga reducido el espacio de su habitación-nave, donde la escritura y la lectura, concentradas y compactas, ganan peso relativo. Por eso, quizás, se ha dicho tantas veces que cuando él escribe crea un mundo aparte. Aira, por ejemplo, lo comparó con Jean-Jacques Rousseau, “son dos gotas de agua”, con la diferencia de que, dijo, a Laiseca le tocó crear un mundo dentro un mundo ya hecho. Dice Laiseca:

―Antes la literatura era muy importante. Influía sobre el mundo, sobre la gente. Hoy día no. Nuestros libros están prácticamente reducidos a entretenimiento. No convencemos a nadie. No cambiamos nada.

***

“Laiseca es un macroscopista: ve las cosas grandes, y las ve muy de cerca. Por ejemplo la Historia, que es inmensa y está llena de pirámides, murallas chinas, torres de Babel, campañas a Rusia y otras desmesuras por el estilo. Cuanto más grande es la cosa, mayor el enigma,” escribía Aira en el número 12 de la Revista Babel. Laiseca se interesó en Egipto de chico. Su novela La hija de Keops se editó en 1989.

Para los egipcios, el cuerpo embalsamado funcionaba como un alto material para el alma que, de vez en cuando, retornaba después de la muerte física. Esas estadías del espíritu son todavía necesarias, piensa Laiseca.

―Creo que hemos hecho mal los occidentales, dice; tendríamos que haber seguido embalsamando los cuerpos.

Sin embargo, para su propia muerte Laiseca les pidió a sus discípulos que lo hagan incinerar y que tiren sus cenizas en el Tigre, a la altura del Carapachay. Por ahí paseaba con Mariana, una mujer muy amada que tuvo.

***

Wu wei. Principio taoísta férreo en su inacción: no actuar, no forzar. Es la expresión en chino predilecta de Laiseca. La sacó del libro del Tao, que leyó por primera vez a los veinte años, en el campo, antes de llegar a Buenos Aires. Más tarde escribió su único libro de poesía: Poemas chinos.

Laiseca asocia el wu wei con las bases del capitalismo. “Laissez faire, laissez passer. No intervenga, no toque.” Deje tranquilo al misterio. En torno al viejo maestro oriental, los discípulos de Laiseca forman una red. Almada, Pandolfelli, Juan Guinot, autor de 2022 La guerra del gallo, que llevó también al teatro, y Leandro Ávalos Blancha: cuatro nombres entre camadas que se multiplican. Cada vez que los entrevistan, hablan de Lai. Cada vez que pueden, mencionan su taller. La red completa aparece en Ilusorias, versión ilustrada de Los sorias que este año publicó la editorial Muerde Muertos; por cada uno de los ciento sesenta y cinco capítulos de la inmensa novela, un dibujo y un dibujante: discípulos, artistas, psicólogos, fans y hasta su hija, Julieta Eva, becaria del CONICET, especialista en oncología molecular. Para ellos, Laiseca es un maestro zen. Sus correcciones suelen venir con el tiempo; hay que hacer de la paciencia una vocación. Por eso muchos alumnos se aburren y huyen a la tercera clase. Para los que aguantan al fin llega, de repente, una tarde, un comentario que funciona retrospectivamente. La devolución siempre es indirecta.

Él los anima a escribir más, leer más y vivir más. Pero sin develar las proporciones de la receta. “Si te quisiera dar una pauta estaría en el mismo error que Poe; son cosas que uno no las decide teóricamente”, dice. Las pautas sólo sirven como impulso para la escritura en el taller; él trabaja con consignas. En una pila sobre su Mesa Vaticana y guardadas en un portafolio tiene más de quinientas hojas, escritas a mano de los dos lados, llenas de disparadores: El monstruo que vivía debajo de la cama. Un tipo es invitado a una chacra, llega y ve el chiquero, le entra un miedo tremendo: siga el relato. Un asesino serial no sabe qué hacer con los huesos de sus víctimas. A partir de esa escena, dos de sus alumnos, Ávalos Blacha y Marcelo Guerrieri, escribieron dos cuentos: cada uno ganó un concurso.

***

Laiseca lo llamó a Gallo por teléfono para avisarle que se cambiaba de editorial. Estaba en un apuro dictado por los astros, le dijo. Era el año 2005. Se había tirado un astral y le había salido que lo iban a visitar los inspectores de la DGI. Laiseca ya los veía venir, entrando firmes en su casa, en trajes grises y cuadrados.

―Con la plata de Gárgola voy a arreglar mi situación impositiva, le dijo a Gallo.

Según llegó a saber el editor, eran dos mil quinientos pesos. Quiso ofrecerle el mismo monto ese mismo día, y más, pero el contrato para la segunda edición de Los sorias ya estaba firmado. Es que Laiseca es un creyente: cree en la astronomía, es politeísta, consulta con brujas, se tira las cartas. “Los dioses griegos existen; si vos les hablás, te contestan”, dice.

―Muchas veces la necesidad de guita lo obliga a malvender derechos de novelas ―dice Almada.

Parece que mucho no le preocupara hacer buenos negocios con las casas editoriales, comenta Pandolfelli. “Pero no es que no le preocupa, es que no puede con él mismo en esas cuestiones.” Alguna vez tuvo una mala experiencia con un agente literario y nunca más quiso volver a intentar. Almada cuenta que aprendió por la contraria: viéndolo tomar decisiones apresuradas, decidió hacer valer su obra desde el minuto cero para, dentro de cuarenta años, no tener que darse cuenta de que debería haber prestado más atención.

En 2012, Gallo editó los Cuentos completos, que incluyen Matando enanos a garrotazos, En sueños he llorado, de 2001, Gracias chanchúbelo, de 2002, más muchos inéditos. A fin de este año, la novela de las mil trescientas páginas tendrá su tercera edición, de nuevo por Simurg. Llegará también un documental sobre Laiseca, de la mano de Almada, Pandolfelli y Rusi Michán Pastori, el director. También, un audiolibro sobre Pinocho, uno de sus textos preferidos.

***

Hace dos años Laiseca tuvo un accidente. Durante una presentación en Rosario se cayó por la escalera. Se fisuró la cadera y estuvo casi tres meses internado, desde noviembre de 2011 hasta enero del 2012, en el geriátrico San Salvador, sobre la casi siempre sucia avenida Jujuy, en Buenos Aires. Pasando las rejas azules, el cartel de entrada anuncia: “Residencia asistida para adultos mayores. Permanente, transitoria, largas convalecencias”. Plantas naturales y sillones de cuerina colorada en el hall. Barandas para agarrarse en todas las paredes. Acostado entre otros cincuenta acostados, Laiseca estaba molesto. Hacía calor. No podía fumar. No podía tomar nada. Para matar el tiempo, contaba historias tétricas inventadas en el momento. “Ahí está. Sé que me quiere matar. Está ahí, en los rincones. Sé que quiere mi sangre.” El viejo de la cama de al lado miraba para todos lados, asustado, intentando localizar al vampiro escondido.

El paso del escritor por la institución sólo consta en los registros burocráticos. No hay una placa orgullosa en homenaje al huésped célebre; y en la memoria de enfermeras y enfermeros, mucamos y secretarias, apenas el recuerdo desdibujado del autor como un anciano, como un paciente más, uno afortunado que pudo salir con un alta voluntario.

Mientras duró la internación, sus dos perros akita, Kendo y Kazú, y su gata Greta se murieron. Hace poco, Pandolfelli lo acompañó por la calle Avellaneda a comprarse una campera y un jean. Después del accidente, Laiseca empezó a llamar más seguido a sus discípulos históricos, que se sumaron a su hija para ayudarlo. Entre todos forman un comando de asistencia en distintas tareas: una revisión de contratos, una ida hasta la farmacia, o una corrida hasta el chino de abajo.

―Algunos días es como el abuelito de Heidy y lo querés abrazar. Y otros días lo querés mandar a la concha de su madre. Él es así. Y cuando lo entendés está todo bien.

Pandolfelli publicó su primera novela en 2012. Pero se niega a dejar el taller:

― Ni Selva ni yo vamos a dejar el taller porque ya está. Ya sabemos que vamos a seguir estando con Lai lo que dé. Porque lo queremos, para hacerle el aguante. Y porque también es un espacio. Entre terapia y el taller de Lai me quedo con el taller de Lai.

***

―¿Se siente reconocido, leído?

―Muy poquito a poco. La gente me ha ido dando alguna bola. Los académicos nunca me atacaron. No son ningunos boludos. Ellos se dan cuenta de lo que estoy diciendo, aunque esté mezclado con puteadas y cosas. Yo sé que soy respetado por ellos. Yo los respeto también.

Para Piglia, hay un “demasiado” condicionante de la obra de Laiseca:

―De su camada, que es muy buena, Laiseca es el número dos. El mejor es Marcelo Cohen, un maestro. Está escribiendo una obra monumental, inventando un mundo paralelo, un lenguaje nuevo. Laiseca hace lo mismo pero es demasiado genial.

Cuando en 1997 Piglia ganó el Premio Planeta y lo acusaron de fraude, sus amigos firmaron una circular en su apoyo. Desde entonces, Laiseca y Piglia están alejados.

―La única vez que le pedí algo a Laiseca, no era nada: que me hiciera el aguante, me estaban pegando abajo. Algunos amigos se juntaron, un grupito. Dijeron: somos tus amigos. Y Alberto no quiso. Se asustó, tuvo miedo. ¿De qué? No sé. De quedar mal con la policía, vaya a saber. Se negó. Desde ese momento le corté la bola.

***

Juan Guinot y Leonardo Oyola -autor de la novela Kryptonita, entre otras- cargaron latas de cerveza en el auto, eligieron varios CD con música y, a las ocho de la mañana de un viernes de 2006, pasaron a buscar a Laiseca por su casa. El destino: Camilo Aldao. La misión: preparar el terreno para un viaje futuro, en el que, meses más tarde, las autoridades municipales iban a declararlo ciudadano ilustre, y él leería cuentos en la escuela del pueblo. También comenzarían a filmar el documental sobre su vida.

Ese viernes de febrero, durante el viaje de ida y con Guinot al volante, Laiseca fue tramando una estrategia militar de abordaje: quería invadir Aldao temprano por la mañana. Para eso, decidió que dormirían en Corral de Bustos antes de llegar. Pasaron la noche haciendo cabecera de playa en el pueblo vecino.

Al día siguiente, llegaron a la plaza, al centro de la plaza, a la primera pirámide. El pueblo no había crecido demasiado. Caminaron una cuadra y media y Laiseca les mostró la que había sido su casa. Adentro habría otra gente. No tocaron timbre; siguieron. Laiseca quiso visitar a la última esposa de su padre. Hacía seis años que no la veía. Fueron hasta el lugar y golpearon fuerte la puerta. La anciana los atendió en la entrada. No los hizo pasar. Las manos le temblaban. Le costó reconocerlo pero al final le sale un “¡Albertito!”. Se conmueve. Le extiende los brazos inestables, cariñosos. Y enseguida se despide.

―Las consecuencias finales ― le dice la viejita a Laiseca después del abrazo, como disculpándose por la conmoción, por el cuerpo frágil, por la propia edad.

***

Suena el teléfono en la casa de Pandolfelli. Lo llama Laiseca. Es día de semana. Son las once de la noche.

―Flaquito, tengo una consulta acá para el Consultorio Sentimental. ¿Qué carajo es swinger?

―¿Qué?

―Sí, te leo la consulta: “Mire, Alberto, acá mi marido está aburrido de la relación y quiere que seamos swingers y yo tengo miedo de decirle que no y que me deje.” ¿Qué carajo es swinger?

(...)

―¡Ah, claro! Bueno, entonces el tipo es un pelotudo. Hay que decirle a la mina que lo largue.

―¿El humor compensa la violencia?

―No la compensa: cuando te toca un buen grado de violencia nada te lo va a compensar. Suponete que hubieses estado en Vietnam y volvés en silla de ruedas. ¿Me querés explicar por favor qué humor te va a salvar de eso?