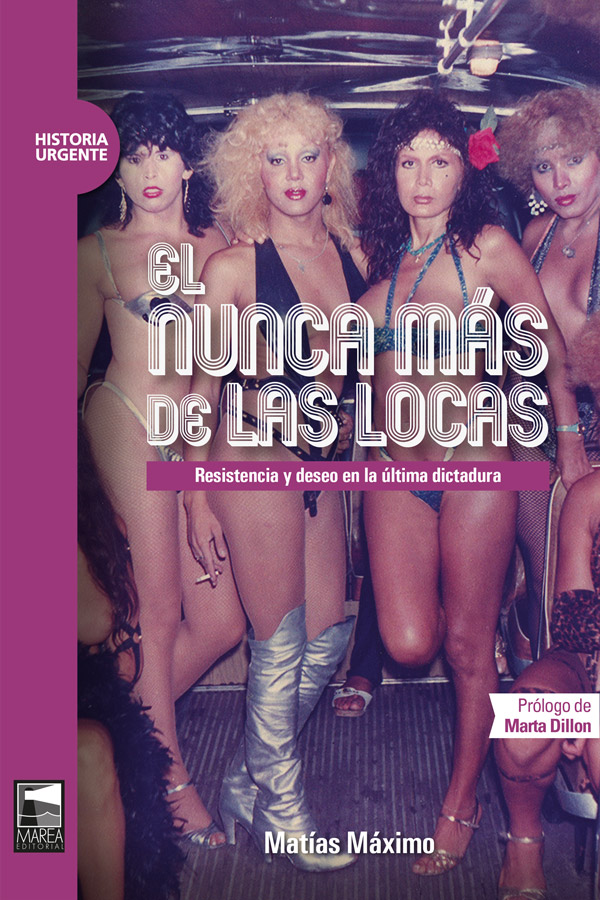

Fotos: Serie Domingo José Frontera. Colección Tres Bocas. Archivo Nacional de la Memoria.

Camuflarse en la tierra prometida

Hubo una tierra prometida donde las locas usaban casquete de pluma, miriñaques atados con alambre y flores carnosas para adornarse. A ese paraíso llegaban barcazas cargando más locas, que se movían desde las cercanas tierras firmes hasta los recovecos de las islas, donde los orgasmos volaban entre camalotes alimentados con la humedad de los riachos, cantando como el fin del mundo, bailando como si otro mundo renaciera cada noche. En ese bosque flotante decir travesti, gay o lesbiana no tenía sentido. Identidades y orientaciones se fundían en un jolgorio, los cuerpos eran extensión natural de los ríos. Barrosos. Barroso el brillo de los carnavales, las aguas lentas que narran poesías, la boca de luna de lobo que aúlla, las estrellas alfileres de un tul que lo envuelve, los soles de noche anunciando puentes de madera encantada. Y es así que comienzan muchas leyendas y mitos. Pero La Chicho, que tiene una bolsa repleta de fotografías –y repleta significa que pesa unos cuatro kilos– guarda pruebas de que existió esa tierra para escapar un rato de la dictadura.

El Delta del Tigre queda a solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires y fue un lugar elegido para evitar las razias, las detenciones por edictos y las “brigadas de moralidad”, ya que al ser un territorio marítimo estuvo a cargo de la Prefectura Naval, que solía ser más benevolente que otras Fuerzas Armadas. Su acceso por lancha y la cantidad de recovecos para camuflarse eran otra de las bondades que la convertían en uno de los refugios para escapar, o vivir con un poco más de tranquilidad, sin tener que exiliarse del país. “Acá llegamos a ser una comunidad de tres mil personas entre todas las islas”, dice La Chicho y Mirta, su compinche que según él es como un trolo más, le da la razón.

La Chicho llegó al Delta como la mayoría, yendo por un fin de semana a conocer ese lugar del que tanto se hablaba en la ciudad. En su juventud vivía en el barrio porteño de Liniers, y para ir a trabajar pasaba frente al Centro Clandestino de Detención y Tortura “Olimpo”, donde entre 1978 y 1979 hubo setecientos detenidos y solo se conocen cincuenta sobrevivientes. En esas cuadras, donde el silencio escondía lo peor, La Chicho vivió varias situaciones violentas:

Trabajaba como guardabarreras y una noche salgo de la estación por Coghlan y veo que un auto me empieza a seguir, a seguir, hasta que en un momento me asusté y me largué a correr. Ahí empezaron a los tiros, no sé si eran milicos o me querían robar, pero no te ibas a quedar a preguntarles. Otra de las veces había conocido a un chico y estábamos pasando el túnel para cruzar la General Paz, a la altura de mi barrio, cuando en la oscuridad nos empiezan a gritar: “¡Alto, policía!”. Otra vez tiros, y esa vez me llevaron detenido y frente a toda la comisaría me desnudaron y decían: “¿Vos con eso que tenés colgando sos gay?”. Cuando ya estaba en pareja con Ricardo, con el que seguimos después de cuarenta años, nos pasaba de tener miedo de caminar a la par, porque si te paraban y pedían documentos empezaban a preguntarte “por qué están juntos, qué vínculo tienen, dónde se conocieron”, y así... Aunque quizá no te pasara nada, sabías que te exponías por solo salir, y ese miedo era algo latente que te acompañaba.

Tras varios fines de semana de ir como visitante a las islas, hacia 1978 La Chicho decidió afincarse con lo básico en una casa del Delta. La gran comunidad se encontraba a los costados del río Sarmiento, entre los arroyos Rama Negra, Santa Rosa, Abra Vieja y Las Rosas. Estas casitas se unían a través de puentes de madera que conectaban los islotes del gran humedal donde desemboca el río Paraná y el Luján, una reserva de plantas, flores y animales que suele inundarse cuando suben las mareas.

En la zona del arroyo La Perla se habían juntado un montón de casas con gays, ya parecía la película El tercer sexo se divierte. Íbamos de casa en casa con nuestros faroles de noche o linternas porque no llegaba la luz eléctrica, cruzando los puentes y organizando comidas o juntadas. Nos hicimos una comunidad muy unida y hasta nació una especie de sociedad de fomento para hacer arreglos, como armar caminos para que no resbale cuando el suelo estaba patinoso o poner los primeros postes para iluminar. La isla creció mucho con la creatividad y las amistades.

Alicia estuvo en pareja con María Inés por quince años, y con lluvia, truenos o crecida iban todos los fines de semana y las vacaciones completas hasta La Herminia, una casa sobre el río Sarmiento que alquilaron desde 1976 hasta 1994. La Herminia era pequeña y amontonada. Un living que compartían con un amigo marica y una amiga, una habitación con cama doble y una cocina. Lo básico pero suficiente para darles la felicidad que buscaban, una molécula simple y elemental de tardes compartidas, despertares con pájaros cancioneros y noches de luna reflejada en las aguas quietas.

Entre quienes nos instalábamos allá teníamos nuestro sistema de alarma para cuidarnos cuando hacíamos reuniones, porque en la zona también se escondía mucha gente perseguida por policías y militares y a veces pasaban a pedir documentos y arrasaban. Si veíamos que se acercaba Prefectura, nos poníamos en pareja un chico y una chica, para que no les despertara sospechas ni se pusieran pesados.

No es lo que más se le grabó entre sus memorias, tampoco lo primero que cuenta Alicia, pero una vez la pasaron muy mal. Ya se escuchaban los chillidos de los murciélagos de la medianoche cuando unas locas amigas habían terminado de cenar y salieron de La Herminia alumbrando con sus lámparas. A la media hora golpearon la puerta y María Inés, con la voz firme que la distinguía, les gritó desde la habitación: “Váyanse que ya estamos cansadas, no jodan”. Alicia se reía y también gritaba: “¡No queremos saber más nada con estos putos!”. Los golpes en la puerta seguían sonando, parecía que la iban a tirar abajo.

Abrimos y era la policía, pero en vez de explicarnos qué querían empezaron a cuestionar que estuviéramos durmiendo las dos en la misma cama. “Es raro”, decían, y María Inés con ese coraje que le salía de no sé dónde respondía que no era nada raro, que “para nosotras es lo más natural del mundo”. No se iban. Nos revisaron la alacena y probaron lo que teníamos en un frasco donde guardábamos la harina. Después de un rato de idas y vueltas me quedé mirando a uno y lo recordé: “Yo a vos te conozco, vos trabajás en la lancha Interisleña”. Resulta que el policía había sido el chongo de un amigo en una de las fiestas, y se quedó helado cuando le dije así. “Hubiéramos empezado por ahí, quédense tranquilas, pero que sus amigos no vuelvan a pasar por propiedades privadas a esta hora”. Al otro día fuimos a la comisaría a preguntar quién había hecho la denuncia, nos sentíamos atropelladas y sabíamos que se habían ensañado porque nos vieron lesbianas.

Carnavales y reinas de La Riviera

Diciembre. El muelle del restaurante La Riviera está detenido en ese periodo fuera del tiempo que se extiende entre la Navidad y el Año Nuevo, macerado con clericó, comidas calóricas y excesivas. En esas fechas, las islas quedaban más repletas que de costumbre, ya que a los habitués se sumaban quienes iban a pasar las fiestas y vibraban los estímulos de lo nuevo. La Chicho y otras maricas se completaban las frases mirando el río cuando surgió la idea al estilo cadáver exquisito, una revelación que los llevó a esos rincones de la infancia donde toda pequeña loca aprovecha los ratos a solas para jugar frente al espejo y ponerse la ropa de su madre, abuela o quien guardara una pollera y tacos.

Había que disfrazarse.

Me fui corriendo a casa y lo primero que se me ocurre fue sacar todo de la mesa y cortar al medio un mantel redondo para hacerme una pollera, que después bordeé en las puntas con un alambre y se formó un miriñaque. Lo adorné con flores que corté del jardín, y como brillos no me podían faltar quité las guirnaldas al árbol de Navidad y me las puse encima. Hubo quienes se hicieron vestidos con las fundas de las almohadas, mostrando los pechos peludos. Empezamos divirtiéndonos con poco, pero cuando se corrió la bola de los disfraces la fiesta se volvió lo que es hoy: una leyenda.

Lo que pasaba en carnaval quedaba en carnaval, pero llegaron a ser tantos que La Riviera desbordaba y se copaban los jardines vecinos. Había una competencia donde se elegía reina por clamor popular y La Chicho, sin esconder su orgullo, dice que varias veces recibió los méritos porque sus disfraces eran los mejores. Eduardo y Hugo, una pareja que sigue viviendo en el Delta y son conocidos como “los floristas de Mirtha Legrand”, lo ayudaban a armar tocados de flores inmensos, que no entran en las fotos que registraron esos momentos. Calzó disfraz de patinadora, otoño, flamenca, rumbera, odalisca o “de fantasía”, que era lo que cualquiera quisiera imaginar y siempre incluía flores y brillos. Una vez la lancha Pacusita acercó a La Chicho desde la oscuridad total del río y cuando estaba llegando al muelle se encendió una luz, que salía de su espalda, y se combinaba con fuegos de artificio. Hay un video de ese carnaval donde se escucha que las locas gritan: “¡Es una aparición! ¡Viene flotando! ¡Es la Virgen!”. Otra noche, La Chicho fue protagonista de la guerra de los caniches.

Pasé días armando el disfraz con un tul que me recomendaron que ponga en vapor para que se inflame y casi se me cae el techo de la casa. Hice pompones para las piernas, los hombros, uno para la cabeza, un tutú a la cintura y la cara pintada. Siempre mandaba a alguien a ver cuánta gente se había juntado en La Riviera, porque me gustaba llegar en el momento en que ya hubiera una base para que me aplaudieran y tener el protagonismo. Ricardo se asomó y cuando vuelve me dice: “Sentate que tenés que estar tranquilo, ¡hay otro caniche!”. Cómo explicar lo que sentí: ¡Me quise morir! Cuestión que el otro era un mamarracho, y no es porque lo diga solo yo, hasta pena te daban los pompones, no fue nada difícil ganarle. Ese día se habían disfrazado muchos de animales como león, pavo real, la araña... porque los que venían en grupo a veces hacían cosas temáticas. Una vez vinieron de promotoras de cerveza, con todo el culo al aire y los pechos peludos. Más que llamarlo disfraces, digámoslo, elegían venirse de trolas y ya.

Otra legendaria que tanto Alicia como La Chicho y Mirta mencionan es La Paté, que tenía una panza que era venerada y cuando se ponía los vestidos ajustados mandaba sus pechos para arriba y parecía tener siliconas. El apodo se lo había ganado por una cicatriz que le cruzaba a la altura del ombligo y según el día contaba sus versiones. A veces decía que le habían sacado doce metros de intestino y al engordar su cicatriz había tomado forma de zigzag. Otras, que frente a un intento de robo le clavaron un cuchillo y en el susto empezó a girar al grito de “no me maten”, por lo que se le había formado algo parecido a una lata de paté de foie abierta. El apodo de La Chicho nace de la Cicciolina, la actriz furor del porno duro. También son muy recordadas las Richis, una pareja de dos Ricardos que no se perdían ninguna de las fiestas, Daniel y Oscar, Carlos y Ricardo o el artista plástico Jorge Gumier Maier. Alberto y María Gatti, que eran los dueños de La Riviera, fueron considerados padre y madre, ya que eran los primeros en poner la cara cuando llegaba la Prefectura. Por dar solo un ejemplo, Alicia cuenta una de las veces en que hubo redada:

Vemos las luces que se acercan de Prefectura en uno de esos barcos chatos que se usan para carga. Había como trescientas personas en la fiesta y empezaron a correr, a meterse abajo de los pilotes de las casas, a tirarse entre las plantas o hasta en los pozos sépticos. La policía empezó a cargar a la gente en el barco, pero no daban abasto con la cantidad que había. Mientras subían a unos, por un lado, ¡los que ya estaban arriba se iban a la otra punta y se tiraban al río! Era gracioso ver como salían flotando con los disfraces y la desesperación que tenían los de Prefectura. A lo sumo, los llevaban por un día y los largaban, pero dejaban el antecedente sellado del edicto 2H, que podía molestar si se acumulaba o cuando se buscaba trabajo.

La fiesta interminable

Al lado de La Riviera sobreviven las ruinas de un lugar construido con la intención de ser hotel de lujo, que ostentaba tener en su fondo un piletón con aguas saladas propias de las napas profundas del Delta (una rareza, teniendo en cuenta lo dulce de las corrientes de los canales).

En el territorio de ese hotel fantasma funcionaba CATS, un boliche que en plena dictadura se llenaba de locas que viajaban en lancha desde todos los rincones para animarse al libertinaje, previo a los temores y reservas sexuales que trajo el sida en los comienzos de la década de 1980, según comenta Alicia.

Yo llegué a disfrutar de esa pileta de aguas saladas, que en principio iba a ser un recreo para los que se quedaran en el hotel, pero se convirtió en una parte más del baile. Venían cualquier cantidad de lanchas cargadas de gente, ya no entrábamos más, y se empezaron también a ocupar los parques. Para ese momento ya venían personas desconocidas a nuestra comunidad, se había puesto de moda.

Las fiestas se multiplicaban al ritmo de las locas que llegaban al Delta. En Abra Vieja, donde hoy funciona el almacén parrilla El Hornero, que antes se llamó “Mi Negra: Aquí Es”, comenzaron a elegir sus propias reinas y princesas a la par de La Riviera. Y la mansión de Yura, templo de una loca millonaria del arroyo La Rosita, que luego se convirtió en la hostería Bora Bora, era un bailódromo al que según La Chicho solo se podía acudir con invitación especial.

Ahí vivía lo que sería el capanga de los millonarios de la isla, que cuando le daban ganas de fiesta mandaba al mayordomo a repartir las invitaciones a todas las casas. Entonces íbamos, bailábamos y se transformaba en un boliche. Pero cuando a la millonaria le agarraba la histeria se iba a dormir y le decía al mucamo, de un momento a otro, que tenía que despedir a toda la gente. Igual íbamos. Y a la vuelta se quedaba cada cual en su casa mientras cruzábamos caminando los puentes del Sarmiento con faroles o linternas.

La Chicho tiene grabada la estampa idílica de la barcaza flete Capote, que hoy puede verse al ingreso de la fluvial, repleta de locas que se habían vestido como romanos y se engalanaban con coronas de sauce y abanicos de palmas. Mientras la embarcación avanzaba por las aguas, liberaba el sonido de un parlante que repetía la marcha triunfal de la ópera Aída, a la par que el edén bailaba esperando para pisar las islas. Imposible no verlos. Era un escándalo.

Frenan en la punta del muelle, bajan en fila como cincuenta y se mandan para una fiesta que se había hecho por la zona de Abra Vieja. En general, si se armaba una fiesta en otra isla siempre estábamos invitados a participar. También se hacían unas movidas muy interesantes por El Remanso, que funcionaba como restaurante y era un punto de baile a la noche. Ahora se siguen haciendo fiestas allá, hay unos chicos que son transformistas y para mi gusto, cuando me piden consejo, tienen que poner menos humo y mostrar más las mímicas que hacen con las caras cuando cantan.

A La Chicho las nuevas generaciones le piden que vaya, que haga sus numeritos de Las cosas del querer o La Pantoja, que reviva la magia de otras épocas. Su negativa tiene fundamentos: “Lo que a mí me pasa es que no me quiero afeitar: tengo 69 años y nunca me fue tan bien como ahora que tengo esta barba”.