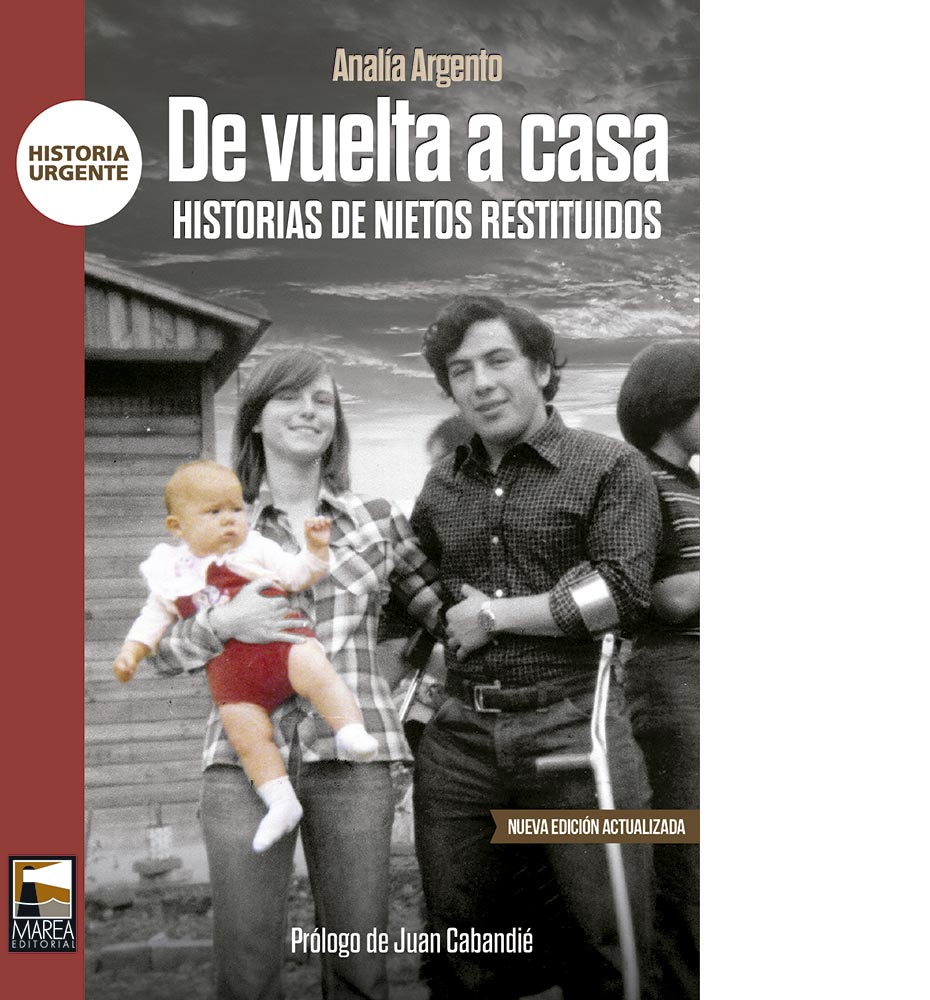

Foto de portada: Nico Adet Larcher

–Mamá, contame por qué se quedaron conmigo.

La mujer repitió más o menos lo que había dicho en el juicio al que él no había asistido.

Hubiera querido también tener enfrente a De Luccia, para poder preguntarle “sin que me mintiera”. “Me fui dando cuenta con el tiempo de que por sus contactos algo más tenía que saber aunque sé que no sabía nada sobre Julio y Yolanda. Me gustaría tenerlo acá para que me contara muchas cosas. Hoy no podríamos tener una conversación si no me dijera la verdad”.

Lamentablemente era tarde. Fue su primo Carlitos quien le dio la noticia. Tocó el timbre y le pidió que bajara. Hablaron parados en medio del palier del edificio. De Luccia había sufrido un infarto. Se había levantado, como cada madrugada y se había preparado un té.

–Murió hace un rato.

Carlos lloró como un chico. El que se había muerto, para él, era su papá, casi un ídolo, a quien durante mucho tiempo había querido sin cuestionar. Todavía no empezaba a verle defectos y a reconocer sus faltas como sí lo hizo bastante después de aquel abril de 1997.

Un año y un mes después de la muerte de su ex esposo, Leiro enfrentó sola a los jueces que los iban a juzgar en el que fue el primer juicio oral impulsado por las Abuelas de Plaza de Mayo por una apropiación. En cierta manera se debe haber sentido liberada o relevada de guardar el secreto frente a los integrantes del Tribunal Oral número 2 de San Martín, en Olivos.

Dos días duró el debate en el que Leiro confesó. Cuando dijo lo que nunca había dicho ni en público ni en privado, la escucharon la familia biológica de Carlos y las Abuelas de Plaza de Mayo.

Frente a los jueces Daniel Cisneros, Víctor Bianco y Luis Alberto Nieves confesó lo que había ocultado incluso a quien crió como su hijo. Confesó que no había llevado en su vientre a Carlitos y que su marido le había prometido que conseguirían un bebé para adoptar, un bebé que alguien no pudiera criar. Dijo que no mucho después, Carlos de Luccia la había llamado por teléfono:

–Preparate, paso por casa con el coche, tenemos que ir a buscar al bebé.

Era cerca del mediodía cuando tocó el timbre del departamento y su mujer bajó. Fueron hacia la zona sur, probablemente a Quilmes, aunque no podía asegurarlo con absoluta certeza ya que dieron varias vueltas antes de estacionar en una esquina. Algunos metros detrás de ellos estacionó otro coche. Bajó un hombre vestido con un piloto oscuro que se cubría la cabeza con una capucha o con un gorro. Esa mañana llovía. El hombre, que quizás era el médico Bergés, aunque tampoco podía asegurarlo, llevaba algo en sus brazos. Le hizo una seña a Leiro para que bajara la ventanilla del auto y le pasó el paquete envuelto en papel de diario. La mujer no entendió. Tomó lo que le daban y separó las hojas mojadas. Adentro había un bebé todavía sucio con restos de sangre.

El entregador les ordenó que partieran inmediatamente y sin mirar hacia atrás.

En el juicio, Bergés fue citado a declarar y negó todo, dijo no recordar ni a Leiro ni a su ex marido aunque reconoció como suya la firma del certificado según el cual Carlos había nacido en la clínica de su propiedad de la calle Irigoyen, en Quilmes. Dio en cambio precisiones sobre algunas otras cuestiones por lo que el presidente del Tribunal preguntó:

–¿Cómo puede recordar con tanta exactitud algunos datos del pasado y olvidar por completo hechos tan singulares como los que usted reconoce ocurrieron en su consultorio?

Bergés dudó y se contradijo. Bianco pidió su detención por falso testimonio y el médico quedó a disposición del juez Marquevich, el mismo que lo había querido apresar como coautor de la apropiación de Carlos pero que no había podido porque una instancia superior había cambiado la acusación.

Solo Marta fue condenada. La pena fue de tres años de prisión en suspenso por el delito de apropiación y supresión de la identidad del menor inscripto como su hijo. En cambio resultó absuelta por el delito de falsedad ideológica de documento ya que consideraron que quien se había ocupado de todos los trámites (partida de nacimiento, DNI, cédula De identidad) había sido De Luccia.

A Carlos, además de lo dicho en el juicio, Leiro le dio algunos detalles íntimos que había obviado frente al Tribunal:

–Mi sueño era ser mamá, había perdido varios embarazos, desde hacía algunos años no nos llevábamos muy bien con tu papá y yo creía que un hijo podría salvar mi matrimonio.

–Bueno mamá, pero no está bien lo que hicieron.

–Tener un hijo era mi sueño y no podíamos. Varias veces le dije a tu papá que adoptáramos. Él no quería. Yo estaba mal, incluso psicológicamente. En 1977, en septiembre u octubre, no me acuerdo bien, discutimos fuerte, te acordás el carácter que tenía él... Yo estaba muy angustiada, desesperada… Me subí a la baranda del balcón y le dije que si no me daba un hijo me mataba.

Carlos imaginó la escena y se le llenaron los ojos de lágrimas al ver a Marta a punto de tirarse al vacío. Casi en un susurro le dijo:

–Menos mal que no lo hiciste.

Del resto la mujer juró no saber nada.

Seis meses después de haber recibido al bebé, De Luccia dejó a su mujer y un tiempo después volvió a formar pareja, aunque siempre mantuvo una estrecha relación con Carlitos. Leiro en cambio vivió desde entonces exclusivamente para criar al niño que la colmó de satisfacciones

y llenó su vacío interior.

Al finalizar el juicio y probablemente por el delito que cometió, le sugirieron en la escuela donde trabajaba que apurara los trámites de jubilación y así lo hizo. La situación económica se complicó para Marta y Carlos.

Carlos no había heredado a De Luccia porque legalmente ya no era su hijo, sin embargo, Estela, hermana de De Luccia, lo ayudó. Además él, que ya estaba estudiando Ciencias Económicas, consiguió trabajo en un call center.

A Leiro la jubilación anticipada le dificultaba afrontar las costas del juicio. El Tribunal había regulado en dos mil quinientos pesos los honorarios de la abogada de la querella, Alcira Ríos, y del defensor, Antonio Merguin. Le tocaba a ella pagar. Carlos pidió una reunión a Ríos, la abogada de las Abuelas de Plaza de Mayo y de su propia abuela.

–Mi mamá le va a pagar todo, no se preocupe. Sólo quiero pedirle que le dé tiempo.

–Carlos, ¿cómo vas a preocuparte por eso? No hace falta que me paguen –ofreció Ríos, que ya lo conocía porque el chico le había ido a pedir que no apelara la condena del Tribunal.

–De ninguna manera, mi mamá quiere pagar y le va a pagar todo lo que corresponde.

Y Leiro pagó. De a 50, de a 100 o de a 300 pesos. Lo que podía y cuando podía. Cada peso que juntaba Leiro lo ahorraba e iba personalmente al estudio de la abogada quien se incomodaba frente a las dificultades de la mujer. Ofreció otra vez perdonar la deuda. Como Carlos, Leiro se negó rotundamente. Era la manera de asumir la parte de culpa que le tocaba, se justificó. Era lo que debía y correspondía hacer, agregó.

Después de la dura charla que tuvo con Marta al volver de aquel viaje al Uruguay, Carlos siguió los consejos de Estela de Carlotto y empezó a investigar el destino de sus papás y todos los acontecimientos que rodearon a su nacimiento. Cada noche se sentaba frente a su computadora y buscaba información vía Internet sobre él, sobre sus padres, sobre los centros clandestinos de detención en los que se los vio, sobre los pocos sobrevivientes que hubo y que compartieron días de encierro con Julio D’Elía y con Yolanda Casco.

En septiembre de 2005 se presentó por primera vez en un lugar público al declarar en el Juicio por la Verdad, proceso impulsado por la Asociación Permanente por los Derechos Humanos La Plata (APDH).

Desde septiembre de 1998, la Cámara Federal platense tomó audiencias todos los miércoles con el fin de esclarecer qué pasó con los desaparecidos y determinar quiénes fueron los responsables de los crímenes cometidos, aunque sin posibilidad de condenarlos mientras estuvieron vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impedían el avance de las causas contra los represores de rango menor.

Sentado en ese estrado, Carlos reveló su propia hipótesis de cómo llegó a casa de sus apropiadores. La pista fue un recuerdo infantil de los cumpleaños que pasaba en lo de un conocido de De Luccia. Esas fiestas le habían quedado grabadas porque allí solía ver personajes de la televisión. La hija del anfitrión estaba casada con el humorista uruguayo Berugo Carámbula. Con ese dato descubrió quién era el dueño de casa. Se trataba de Rodolfo Aníbal Campos, ex subjefe de Policía durante la dictadura, coronel y segundo hombre de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que comandaba el general Ramón Camps.

Lo que se reservó en el juicio fue una información más que para él confirmaba su sospecha.

–¿Mamá, por qué mi segundo nombre es Rodolfo?

–Tu papá lo eligió –le respondió Leiro.

En la familia los Carlos eran tres, por lo que de chico a él lo llamaban Carlos Rodolfo, y detestaba que así fuera. Su hipótesis le daba más razones para cambiar su nombre, pero cuando se enteró, ya estaba confeccionado su nuevo documento de identidad y la nueva partida de nacimiento.

Era tarde para quitarse el nombre maldito. Se juró a sí mismo que un día buscaría e interrogaría a Campos, detenido con prisión domiciliaria a la espera del juicio oral por la desaparición de personas secuestradas en la comisaría Quinta de La Plata y por el secuestro, sustracción y ocultamiento de Clara Anahí Mariani, una beba desaparecida cuando tenía un año y tres meses de edad, nieta de la fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel Chorobik de Mariani.

En el Juicio por la Verdad, Carlos reiteró que quiere a sus verdaderos padres y también a las personas que lo criaron. Mantenía su temple y su tono tranquilo cuando, al finalizar su declaración, miró de frente a los jueces:

–Yo voy a seguir buscando todo lo que pueda sobre mis padres, su historia y mi identidad. Es mi derecho, quiero hacerlo y se lo debo a mi abuela y a toda mi familia. Pero lo que falta en Argentina es la voluntad política que asuma una investigación de esta envergadura. Con la fuerza del Estado se puede hacer mucho más de lo que puedo hacer yo solo.

Ese miércoles 28 en que declaró, su papá, Julio, hubiera cumplido 59 años.

Después de un impasse de casi dos años, a principios de 2007, Carlos retomó con fuerza la búsqueda y se presentó como querellante en la causa que investiga lo que ocurrió en la Brigada de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad y Seguridad Personal, más conocido como Pozo de Banfield. Avanzado el año se presentó en la causa Pozo de Quilmes o “Chupadero Malvinas” donde a la luz pública funcionaba la Brigada de Investigaciones. En ambos lugares vieron a su mamá: en el primero lo parió mientras que al segundo era trasladada, como los demás detenidos, para ser torturada e interrogada.

Carlos buscó no solo a los verdugos de Julio y Yolanda sino también a sus amigos y conocidos y fue detrás de sus pasos, reconstruyendo su vida. En Uruguay se juntó con un grupo grande de compañeros de la facultad y amigos con los que su papá jugaba al básquet. Le regalaron el libro Uruguay. Lo mejor de lo nuestro. Todos los presentes firmaron una dedicatoria en el primero de los dos tomos. Carlos lloró de emoción al ver lo que sentían por él desde antes de conocerlo.

“Porque quise tanto a tus padres te quiero a ti. Con emoción y cariño para el hijo de mi mejor amigo”.

Firmaba Carlos Viera, uno de los tantos amigos de D’Elía.

Rastreando el pasado descubrió, entre otras cosas, que antes y después de nacer algunos lo llamaban cariñosamente Yolito porque Ethel, una amiga de su mamá, llamaba “Los Yolos” al matrimonio. Se lo contó la propia Ethel, vía mail, desde Canadá.

“No puedo creer que esté escribiéndome con vos”, le dijo en el primer mensaje, y siguieron contándose muchas cosas los dos, como ocurre con otros hijos de desaparecidos y los amigos que sobrevivieron a sus papás.

También vía mail y también en Canadá, Carlos encontró a Adriana Chamorro, una de las pocas que salió con vida del Pozo de Banfield y a su ex marido, Eduardo Corro. Ambos, principalmente ella, le fueron por lo menos un par de meses en cautiverio.

La noche del lunes 23 de julio del año 2007 Carlos se comunicó con su abuela Reneé y con su tía Regina. Ambas le expresaron su admiración por tanta valentía. Releyó cada uno de los mails de Adriana Chamorro y memorizó todo lo que ella declaró sobre su cautiverio. Al día siguiente, martes 24, volvería al Pozo de Banfield, veintinueve años después de haber sido robado de los brazos de su mamá.

Hacía una semana que el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo y su propio representante ante la Justicia, Emmanuel Lovelli, había conseguido la autorización para entrar en el edificio que estaba cerrado y a disposición del juez platense Arnaldo Corazza, en el marco de la investigación por los crímenes cometidos en el Circuito Camps.

A las tres y media de la tarde Carlos llegó con su abogado y una comitiva de menos de una docena de personas, entre ellas otra chica nacida en cautiverio en el Pozo de Banfield, separada al nacer de su mamá, entregada a una familia que no era la suya y finalmente restituida como él.

A Carlos lo acompañaba su mujer, Inés.

Al mediodía, antes de retirarse de su trabajo, sonó su teléfono celular.

–Carlitos, ¿cómo andás?

Era Marta Leiro. El día anterior había combinado con su nuera que cuidaría a las nenas y llamaba desde un locutorio, a dos cuadras de la casa de los chicos.

–Bien mamá. ¿Qué pasa, mami?

–Yo te quería preguntar… ¿Tenés que ir a declarar?

–No. ¿Por qué?

–Porque como vas con Inés y la última vez que te acompañó en horario de trabajo fue por eso…

–No, voy a conocer el lugar donde nací. Voy a conocer el Pozo.

–¡Uy, Carlitos! ¿Estás bien? ¿Por qué no me dijiste nada?

–Porque te conozco y te ibas a poner mal.

A Marta se le quebró la voz y aunque no se lo dijo pensó en Yolanda. En algún momento, no podría precisar cuándo, había empezado a rezar cada noche por Julio y especialmente por la mamá de Carlos.

Aquella tarde hacía mucho frío en la provincia de Buenos Aires y en la zona del Pozo la temperatura bajaba considerablemente.

Carlos atravesó el patio interno con piso de cemento de la ex Brigada. Un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires le propuso sacarse una foto.

–Preferiría que no. ¿Cuál es el sentido? –preguntó y siguió caminando.

Le mostraron una reja junto a un zócalo y le dijeron que el subsuelo estaba inundado, que no podrían ingresar a la que fuera una sala de torturas. Carlos intentó ver entre las sombras pero la oscuridad se lo impidió.Apenas puso un pie en el interior del edificio sintió que el frío se le pegaba a los huesos. Incluso sintió más frío adentro que en el exterior. Levantó el cuello de su campera de paño azul y se cubrió la garganta.

Los vidrios rotos de las ventanas dejaban que se colaran ráfagas de viento helado que provocaban escalofríos.

En la planta baja Carlos se paró frente a una puerta que daba a la calle. Pensó en su madre. “¿La habrán entrado por ahí?”. Espió a través de un vidrio roto y miró las casas vecinas. “¿Alguien podría haber visto cuando metían a los detenidos por esa puerta?”. Comentó en voz baja que le gustaría ir a hablar con los vecinos y preguntarles personalmente. Y lo hizo casi al final del recorrido. Salió a una terraza en el primer piso, caminó hasta la cornisa y habló con el dueño de una de las casas contiguas al edificio. Poco le pudo aportar porque se había mudado recientemente.

En la ex Brigada no encontró lugar que estuviera bien conservado. El vacío y el deterioro del edificio, provocado por el abandono y el paso del tiempo, volvían aún más tenebroso a los ojos de Carlos y del resto de la comitiva, al ex centro clandestino de detención. Carlos subió por la escalera hasta el primer piso donde le mostraron los minúsculos baños con letrinas y dos habitaciones bastante grandes. Supuso que era el lugar donde en ocasiones mantenían juntos a grupos numerosos de detenidos, probablemente antes de llevarlos al destino final o antes de los traslados para interrogarlos en Quilmes.

Carlos siguió subiendo las escaleras y en un descanso volvió a asomarse por otra de las muchas ventanas. Vio el patio y el mástil de un colegio y recordó los testimonios que daban cuenta del sonido de los niños jugando durante los recreos. Pensó cómo era posible que nadie hubiera visto desde afuera a los detenidos a los que llevaban a empujones y encapuchados hasta las celdas. Levantó la cabeza y vio algunos pocos vidrios tapados con papel adhesivo de color oscuro. Miró con asombro las paredes resquebrajadas y descascaradas. No había nada en ningún ambiente, excepto los cables sueltos y pelados en los huecos de las luces y enchufes.

Caminando hacia la derecha de la escalera el grupo llegó hasta dos puertas de reja separadas por una medianera con letreros que señalizaban el Sector A y el B y que se mantuvieron incluso después de que el Pozo dejara de funcionar como centro clandestino y fueran alojados presos comunes. De cada lado había una docena de celdas simétricas y complementarias, construidas sobre esa pared medianera a través de la cual los detenidos de uno y otro lado se comunicaban con pequeños golpes mientras los guardias se encontraban lejos.

El grupo entró en el pasillo del sector A. Las puertas de algunos calabozos estaban apenas entreabiertas y permitían ver las paredes cubiertas por fotografías de mujeres desnudas que pegaron los presos que ocuparon las celdas después de que fueran trasladados, en octubre de 1978, los últimos detenidos políticos. Carlos se metió en el primer calabozo de no más de un metro cincuenta por dos y medio.

–Acá estuvo mi mamá –dijo o se dijo y se quedó ahí adentro durante un buen rato, simplemente mirando.

Las puertas de hierro aún tienen un hueco a la altura del pecho con una tapa también de hierro de no más de 15 centímetros de alto por 30 de ancho por donde una vez al día los presos recibían un plato de sopa aguada y pan. Eran las mismas detenidas quienes lo servían, excepto cuando los jefes realizaban inspecciones y para que no ensuciaran los mantenían dos días sin comer. Adentro la oscuridad era total y lo sigue siendo. No le hizo falta taparse los ojos para no ver. Igual cerró los ojos y entendió por qué los sobrevivientes hablaban de una larga noche permanente que hacía perder toda noción temporal. Le llamaron la atención los camastros construidos de material, uno en cada celda. Le aclararon que no existían en la época en que su mamá había estado detenida, cuando los desaparecidos dormían de a dos, tres o hasta cuatro tirados en el piso, con una sola manta para compartir entre todos y con los ojos vendados y las esposas siempre sobre sus muñecas, excepto cuando algún guardia se mostraba más flexible y les liberaba las manos.

Carlos deseaba profundamente quedarse un rato más para rastrear centímetro a centímetro algún mensaje póstumo de su mamá, improbable después de que a fuerza de soplete varios obreros despintaran paredes y puertas y cubrieran con nueva pintura las escrituras de los desaparecidos.

Pequeños golpes interrumpieron la pesquisa de Carlos. El sonido provenía de la celda contigua y quien hacía sonar sus nudillos sobre la pared, imitando un código morse, era el abogado Lovelli. El toc toc era suficientemente claro como para percibir cuán posible había sido la comunicación entre los presos.

Todos volvieron a salir por la puerta de reja e ingresaron en el sector B. Carlos volvió a espiar las celdas idénticas a las anteriores e intentó retener en su memoria cada detalle sin saber todavía que su mamá había sido alojada, después del parto, justamente en el calabozo frente al cual él se había detenido.

Al final del pasillo todavía están las mismas duchas colectivas, también destruidas y dolorosamente parecidas a las macabras del Holocausto judío. En esta prisión argentina, los presos eran sacados de sus celdas una vez por día y obligados a vaciar en los baños el recipiente de plástico con capacidad para cuatro litros donde hacían sus necesidades y que no alcanzaban ni a enjuagar de tan rápido que los devolvían al encierro.

Carlos sintió mucho frío a pesar de que el sol aún estaba bien alto. Apenas se atrevía a interrumpir el silencio con frases cortas y en voz baja.

Uno de los guías preguntó si quería ir a la habitación donde existió algo parecido a una enfermería.

–Sí claro, a eso vinimos.

Su voz sonaba calma y segura. Tomó a Inés de la mano y avanzaron los dos, con el resto del grupo. Las refacciones posteriores a la dictadura obligaron a desandar el camino, bajar la escalera y volver a subir por una segunda escalera, hasta un sector del primer piso que se encontraba del otro lado de una pared que separaba las habitaciones grandes del resto del edificio.

–Se supone que acá nacimos, ¿no?

Desde las celdas solo se escuchaba el llanto de los bebés al nacer, pero ningún otro ruido, ni siquiera gritos de las parturientas. Los relatos de los sobrevivientes hicieron suponer que en esa habitación tenían lugar los partos clandestinos. No quedaba nada más que una mesada en la que se suponía era a un mismo tiempo cocina y enfermería.

Los visitantes permanecieron por momentos en silencio, parados, sin saber qué hacer además de mirar y buscar alguna seña que se hubiera salvado. Quien hablaba era Carlos y por momentos la joven nacida allí, como él.

–Uno se imagina que fue acá porque hay azulejos, porque da la impresión de que es el lugar donde habría más limpieza para un parto. Pero bueno, uno piensa distinto. ¿Qué pensarían estos tipos? Por ahí ni siquiera nacimos arriba de una camilla como dicen, por ahí nacimos

tirados en el piso.

Se miraron los dos, comprendiendo lo que estaba sintiendo cada uno en ese momento.

Carlos mantenía los ojos muy abiertos y parecía mirar más allá de lo que veía. Estaba serio y más triste que otros días, con una leve sensación de melancolía por lo que debió haber sido y no fue. Hasta ese día había sentido que tenía una deuda pendiente con Yolanda y consigo mismo. Hacía tiempo se sentía preparado y con el coraje suficiente para volver adonde su mamá había dado a luz. Necesitaba, de alguna manera, recuperar ese instante final en el que habían estado juntos por primera y última vez y ver por sí mismo en qué condiciones la habían mantenido presa y desaparecida. Necesitaba compartir con ella su tormento y aliviarle la pena y el dolor. Nadie le contaría cómo había sido ese momento, excepto que apareciera un arrepentido. Por eso necesitaba ver el horror con sus ojos de adulto y proteger en su memoria y en sus sentimientos a su madre, como ella hubiera hecho con él. No habiendo encontrado sus restos, no habiendo podido enterrarla, necesitaba ir hasta el Pozo para decirle que a pesar de la separación la amaba y lucharía por la verdad y la justicia. Necesitaba viajar al pasado para decirle a Yolanda que allí estaba su hijo queriéndola tanto como ella lo había querido, que había vuelto a nacer diez años después de que lo hubieran encontrado.

–Acá estoy –le habló en silencio desde lo más profundo de su corazón, parado en medio de la cocina, en el mismo lugar donde imaginaba que le habían cortado el cordón umbilical antes de separarlo de su mamá para siempre.

Carlos se fue del Pozo con la sensación de que no cerraba un ciclo sino de que empezaba uno nuevo.

Epígrafe de la foto: Carlos D’Elía Casco en Uruguay junto a su abuela paterna Reneé, su tía Regina y su hija Sol.