A las 2 am sonó el celular de Nicolás. Todo estaba oscuro. Yo, muy dormida. Casi no entendía qué estaba pasando. “¿Quién es?”, le pregunté. “Es para vos, de Cemic”, respondió. Rápido me pasó el teléfono y escuché una serie de palabras todas juntas que no llegaban a ser muy claras.

―Yanina, soy Lucas de Cemic, estás en operativo de distribución. Necesito que te vayas a sacar sangre. Te estamos llamando hace un rato y no respondés el teléfono.

En mi aparato, sobre la mesa de luz, estaban las 10 llamadas perdidas.

―Ok. Mañana me tengo que ir a sacar sangre, así que bárbaro.

―No, mañana no, es ahora.

Me levanté, me temblaba todo, llamé a mis papas. Me tenían que venir a buscar para llevarme a hacer el análisis de compatibilidad. Estábamos en plena pandemia, septiembre de 2020. Me puse la máscara de 3M, el casco amarillo que usaba en ese momento, agarré el alcohol en gel y me subí al auto de mi papá. Mi mamá, de copilota, hizo mil millones de preguntas que apenas pude responder.

Listo. Me sacaron sangre y volví a casa. Me acosté. A las 6.30 mis papás me vinieron a buscar nuevamente, esta vez para ir al Cemic a encontrarme con Lucas. Ya en el hall apareció otra vez con tantas palabras sueltas que apenas podía entender:

―Te hisopo y luego vamos al tercer piso para internarte.

―¿Qué?

―Te vamos a internar para trasplantarte. Estás segunda en la lista para recibir el riñón.

Mis papás estaban afuera. Salí corriendo a explicarles lo que me habían dicho mientras me lo explicaba a mi misma. Lloré. Tuve miedo. Quería volver a casa. Mis hijos estaban durmiendo cuando me fui, no les di un beso, no les dije nada, nada de nada. Pero subí al tercer piso y ahí me quedé, detrás del vidrio de la pecera. Y esperé. Hasta que llegó mi nefróloga, al fin una cara conocida. “Tendlarz, primero le toca al paciente que está al lado, porque él está primero en la lista. Tipo 14 entrás al quirófano”.

En tiempos de Covid no estaban permitidas las visitas. Mis papás esperaban fuera del área de trasplante renal, detrás de unas puertas giratorias. Mi nefróloga les contó lo que me había anticipado, les dijo que por las restricciones tenían que ir a casa, que me saludaran y que, cuando yo saliera del quirófano, les iba a avisar cómo había salido de la operación. La ventana de mi habitación daba al gran espacio verde del Parque Sarmiento y al estacionamiento lateral del sanatorio. Desde ahí abajo dos personas con cascos amarillos que me saludaban. “¿Son tus papás, no?”, me preguntaron las enfermeras ya intuyendo la respuesta.

Cerca de las 14 vi pasar la camilla de mi vecino. Hice un cálculo mental rápido y supuse que alrededor de las 17 o 18 me iban a venir a buscar a mi. Miré la televisión y mandé mensajes a mis amigas, a las personas cercanas que sabían de mi espera. Vinieron a aplicarme la primera carga de medicación y de inmunosupresores, una especie de preparación para lo que se venía. Cayendo la tarde, llegó mi camilla. Envié un último Whatsapp a mi marido y al grupo familiar: “Me vinieron a buscar”.

Volví a abrir los ojos a las 22, todavía en el quirófano. Los abrí otra vez a las 3 am. Ya estaba en la habitación, toda conectada y con mi nuevo riñón listo.

***

En Argentina hay más de 7.000 personas en lista de espera para recibir un trasplante: casi el 80% espera un riñón. Yo fui una de ellas.

Durante más de un año, tres veces por semana, bien temprano incluso antes que los chicos se despertaran y el sol saliera, iba al centro de hemodiálisis a realizar este tratamiento tan duro y del que tan poco se habla. Ir a diálisis implica conectarte a una máquina que reemplaza la función renal, limpia la sangre y la devuelve al cuerpo. Ese procedimiento se realiza durante unas 4 horas cada vez, implica pasar horas sentada en un sillón, en una sala enorme, con otros pacientes que están en la misma que vos.

En Argentina hay más de 7.000 personas en lista de espera para recibir un trasplante: casi el 80% espera un riñón. Yo fui una de ellas.

Las primeras veces que me dializaron todavía estaba en terapia intensiva, en una clínica en Mar del Plata, donde vivíamos con mi familia. Ya tenía un catéter en la pierna que, con el tiempo, me lo trasladaron al cuello. Me la pasaba acostada, no me podía mover y necesitaba ayuda para todo. Mis papás y Nicolás me visitaban dos veces por día, media hora cada vez. Tuve suerte, claro que tuve suerte: un diagnóstico rápido y el acceso al primer tratamiento. La falla renal apareció justo después del parto de Olivia, mi hija. A poco de dar a luz, una vez en la habitación, sentí como la hemorragia corría entre mis piernas, alerté a la enfermera con las pocas fuerzas que tenía y ella llamó urgente al obstetra y a su equipo. No olvido su cara, su rápido accionar y su contención. Antes que después ya estaban todos en la habitación pensando qué hacer. La solución fue el regreso al quirófano para detener ese sangrado y acomodar el útero. Al otro día, no podía ver bien, tampoco tenía fuerzas y el dolor de cabeza era tremendo. Pronto entendí que era todo producto del mismo cuadro, los síntomas de la enfermedad se habían despertado en mí, pero aún nadie la había podido nombrar.

Síndrome urémico hemolítico atípico, eso tengo. Un desorden en el sistema del complemento o, como se lo expliqué a Manuel, mi hijo mayor que por entonces tenía 5 años: “mi ejército de la sangre en lugar de luchar contra el enemigo, carga contra sí mismo”. Es una enfermedad autoinmune rara, ultra rara, que solo afecta a unos 100 casos en todo el país y que necesita una de las drogas más caras del mundo para poder controlarse: Soliris (eculizumab).

Unos dos días después del parto, Olivia se fue a casa y yo al primer piso de la clínica de Mar del Plata para ser monitoreada más de cerca. Más de 45 días de internación, varias intervenciones, muchas pero muchas extracciones de sangre, sesiones de diálisis y de plasmaféresis, dietas, kinesiología para volver a caminar, chequeos médicos y pastillas. Cuando me fui a casa, seguí con la diálisis y la plasmaféresis de manera remota. Un análisis de sangre, enviado a la Academia de Medicina, confirmó el diagnóstico hematológico, mientras que la biopsia determinó la necrosis de mis riñones. Cuando leí el informe médico pensé en esa palabra unos segundos y enseguida lo supe, si viene del griego y significa cadáver o muerte, algo seguro no está bien en mi cuerpo.

A los cuatro meses, nos mudamos de regreso a Buenos Aires. Nos despedimos de la vista frente al mar, de los amigos, de la playa, de la rutina y de Skye (nuestra perrita de 2 años). Dos días después de llegar, tuve mi primera cita en el Cemic con quien se convertiría en mi nefróloga de cabecera. Una de sus primeras recomendaciones fue:

―Buscate un donante rápido.

¿Dónde querés que lo busque?, pensé. ¿Lo publico en Facebook? De dónde iba a sacar yo un donante, quién se atrevería a darme un riñón si mis conocidos apenas se animaban a preguntarme cómo estaba o venían a visitarme.

El paso siguiente fue conocer la sala de diálisis del Cemic. Cuando entré, sentí que había llegado a la NASA. La luz natural, sillones y televisores, todo tan blanco y limpio, las máquinas nuevas. La diferencia con el centro de diálisis de Mar del Plata era abismal, en todo sentido, técnico, médico y hasta humano. Me asignaron a Daniel, un técnico que estaba a punto de retirarse, pero que me resultaba encantador, me contaba muchas historias y, principalmente, era estricto y empático a la vez. Le costaba mucho verme llorar, me lo decía cada vez que las lágrimas saltaban de mis ojos. La diálisis no es sencilla. Si tenés un catéter, se puede tapar, puede no funcionar, se puede infectar. Y, si tenés una fístula, te tienen que pinchar todas las veces que vas a diálisis, mantener el brazo quieto para que la aguja no se salga y, también, rogar para no tener complicaciones, para que no se infiltre o se infecte. Para no agarrarte cualquier bacteria que esté dando vueltas por ahí. Los cuidados que hay que tener son varios, no solo con la dieta sino también con los esfuerzos, con las contaminaciones, con la higiene, una serie de pequeñas cargas que van de la mano de los diagnósticos médicos pero que pueden llegar a pesar al final de cada día.

¿De dónde iba a sacar yo un donante, quién se atrevería a darme un riñón?

Hacer el tratamiento de diálisis implica estar mucho, mucho, pero mucho tiempo conectado a una máquina. Me costaba entender qué hacía ahí. ¿Por qué no podía estar en mi casa con mi beba de 4 meses? ¿Por qué no podía acompañar a Manuel a su nuevo jardín de infantes? ¿Por qué tenía que pasar 4 horas 3 veces por semana en ese lugar lleno de sangre? Compartía esa sala gigante con pacientes que, en la mayoría de los casos, llevaban años esperando esa llamada telefónica que les diera una esperanza.

***

Pasó un año entre esas primeras sesiones de diálisis, el llamado a las 2 am y el trasplante. En el medio tuve varias operaciones, me realizaron dos fístulas sin mucho éxito. La primera nunca se desarrolló ni funcionó. Solo me quedó una cicatriz muy cerca de la muñeca izquierda. La segunda, por otro lado, fue un trastorno. Nadie podía pincharla correctamente, mi brazo era un mar de moretones inmenso con colores que iban del púrpura al azul, pasando por negros profundos. Están los contratiempos, las cicatrices que quedan en la piel las que se van armando como una coraza para soportar la siguiente cuestión.

En una de mis diálisis, una médica me entregó unas hojas para completar y muchos turnos ya asignados. ¿Para qué es todo esto? “Una vez que completes estos análisis, ingresás a la lista de espera del Incucai para recibir un trasplante.” A las ya clásicas extracciones de sangre se sumaban controles con infectólogos, cardiólogos, cirujanos, ginecólogos, una endoscopía, análisis seriados de materia fecal, una prueba de esfuerzo físico. La verdad de la milanesa es que miré esa lista interminable y pensé: no voy a poder completarla nunca, cómo voy a hacer. Me dio miedo y comenzaron las preguntas. Más allá de la frase obvia que todos repetían (“el trasplante te cambia la vida”), yo no sabía nada sobre la operación. ¿Qué implica un trasplante de riñón? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Te sacan los tuyos? ¿Cómo es la compatibilidad? En mi caso, mi enfermedad hematológica de base no permitía que mis parientes consanguíneos me donaran el órgano. Así que mi opción era esperar por uno cadavérico, pero para poder acceder al ansiado trasplante tenía que realizar y completar esa lista interminable de estudios.

El procedimiento formal para que un paciente ingrese a la lista de espera para recibir la donación de órganos, tejidos y/o células comienza cuando el equipo médico le informa a la persona los beneficios de este procedimiento. Luego, los pacientes deben dar su consentimiento para poder dar apertura al proceso en el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) y, recién entonces, comenzar la evaluación pre-trasplante. Una vez finalizados todos los estudios y con el certificado firmado de “Apto para trasplante”, entrás en la lista.

La decisión de acceder al trasplante, en mi caso, llegó luego de una conversación con Andrés, un amigo del colegio secundario de mi marido que, además de nefrólogo, fue uno de los principales sostenes que tuvimos y que aún tenemos. “Los médicos somos pésimos explicando -admitió-. Pero vos te tenés que trasplantar”. Luego de algunas conversaciones, mi suegra y Nicolás se hicieron los primeros análisis de compatibilidad, se sacaron sangre para que pudieran compararla con la mía y evaluar si era posible que alguno de ellos me donara un riñón. La sorpresa llegó cuando supimos que ambos eran compatibles. Fue muy fuerte conocer los resultados de esos primeros análisis, saber que tenía la posibilidad de acceder a un donante vivo. Pero la pandemia frenó esos planes. En marzo de 2020, ya había completado los análisis y había ingresado finalmente a la lista de espera del INCUCAI. También teníamos los resultados de compatibilidad en la mano. Pero el COVID-19 detuvo todo. Los primeros meses del virus fueron tan inciertos que se pausaron todas las operaciones, incluso los trasplantes. No quedó más opción que esperar.

***

Mi trasplante fue el 24 de septiembre de 2020. Luego de unos meses de incertidumbre y cierre de quirófanos, volvieron las operaciones y el mío fue uno de los 660 trasplantes renales que se realizaron ese año y uno de los 64 que se hicieron en CABA. Por esos días, mientras mi suegra y mi marido continuaban con los análisis de compatibilidad pero el llamado a la madrugada resolvió que el órgano tan ansiado llegaría a través de un donante cadavérico.

Lo primero que hice al despertar de la operación fue buscar la cicatriz. Tenía vendas y una faja que apretaba toda la zona. Poco a poco, moví la faja y pude ver que la temida marca no era muy grande y que la bombacha iba a poder cubrirla perfectamente. Abarcaba unos 15 puntos, como si extendiera mi dedo pulgar y el índice, a la altura de la ingle.

Al día siguiente de la operación, ya podía sentarme. Dos días más y ya caminaba por la habitación. Mi vecino también había respondido bien, lo vi caminar unos cuantos pasos por el pasillo de la sala de intención del tercer piso. Por esas casualidades, esa noche los dos riñones fueron a parar al Cemic y ese 24 de septiembre él y yo recibimos la oportunidad que estábamos esperando.

Al quinto día del trasplante, me mandaron a casa.

***

En la Argentina, hay más de 30.000 personas en diálisis, y sólo el 18% de ellas está en lista de espera para recibir un trasplante renal. ¿Por qué este porcentaje es tan bajo? ¿Por la falta de información o, incluso peor, por la desinformación? ¿Por qué los médicos no insisten con el trasplante? ¿Es negocio que los pacientes sigan en diálisis? Muchos pacientes le tienen miedo a la operación y prefieren quedarse en diálisis; otros desconocen que se pueden trasplantar porque sus médicos no les informan correctamente. Otros tantos escuchan historias que no tuvieron buenos resultados y temen correr con esa misma suerte sin siquiera intentarlo.

El trasplante renal es la mejor opción o el mejor tratamiento para lograr una mejor sobrevida, implica colocar un riñón sano en el paciente con enfermedad renal para devolverle la función al organismo. El primer trasplante de órganos exitoso fue el de riñón, realizado entre gemelos idénticos en Boston, en los Estados Unidos, el 23 de diciembre de 1954, y significó un hito para los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todos aquellos en los estadíos más avanzados.

Todas las dudas que podemos tener los pacientes mientras estamos en diálisis desaparecen en el mismo momento que descubrimos la cicatriz y nos vamos a casa. Las primeras semanas son las más desafiantes porque hay muchos controles, siempre con los dedos cruzados, esperando que los resultados sean positivos. Luego, con el paso de los meses la cosa se pone mejor muy rápido. Ya no hay pinchazos, no hay diálisis, no hay tantas restricciones con la dieta, no hay que cuidar el brazo de los esfuerzos ni tampoco estamos atados a una máquina 4 horas, 3 veces por semana. Ahora es cuando se nos abre la posibilidad de una vida normal, esa de la que todos hablan cuando aseguran que un trasplante es una nueva oportunidad de vida.

La casualidad quiso que Juan Pablo, mi vecino del 3 piso del edificio, fuera también un paciente renal recientemente trasplantado. Me llevaba un año y pico de ventaja, rápidamente se convirtió en uno de los referentes. La segunda de las casualidades fue la de Romina, la mejor amiga de una mamá del jardín, que se trasplantó exactamente un mes después que yo, también en Cemic, con el mismo equipo médico. Con ella hubo cientos de mensajes de apoyo, de duda, de consulta, de emoción, de alegría ante resultados positivos de laboratorio o de miedo cuando alguna vez nos olvidamos de tomar la medicación.

Todas las dudas que podemos tener los pacientes mientras estamos en diálisis desaparecen en el mismo momento que descubrimos la cicatriz y nos vamos a casa.

Cuando tuve mi diagnóstico pensé que no iba a tener una vida normal nunca más, que no iba a poder volver a trabajar ni a disfrutar de las cosas que más me gustaban, como viajar o ir a la playa. La diálisis y el catéter iban a impedir todo eso. ¿Quién me iba a contratar si tenía que irme a dializar tres veces a la semana? ¿Cómo iba a combinar eso con la maternidad? Muchas veces me envolvió una gran nube de angustia. Sabía por testimonio de otras personas que se les dificulta conseguir trabajo porque en cuanto realizaban los exámenes pre laborales siempre surgía algo y la propuesta se desvanecía. Cuestiones que no deberían ocurrir, porque la Ley 26.928 protege a quienes recibimos un trasplante o a las personas que están en lista de espera para recibir uno, nadie puede impedirte empezar o seguir en un trabajo si sos trasplantado o donante, tampoco si estas inscripto en lista de espera del INCUCAI.

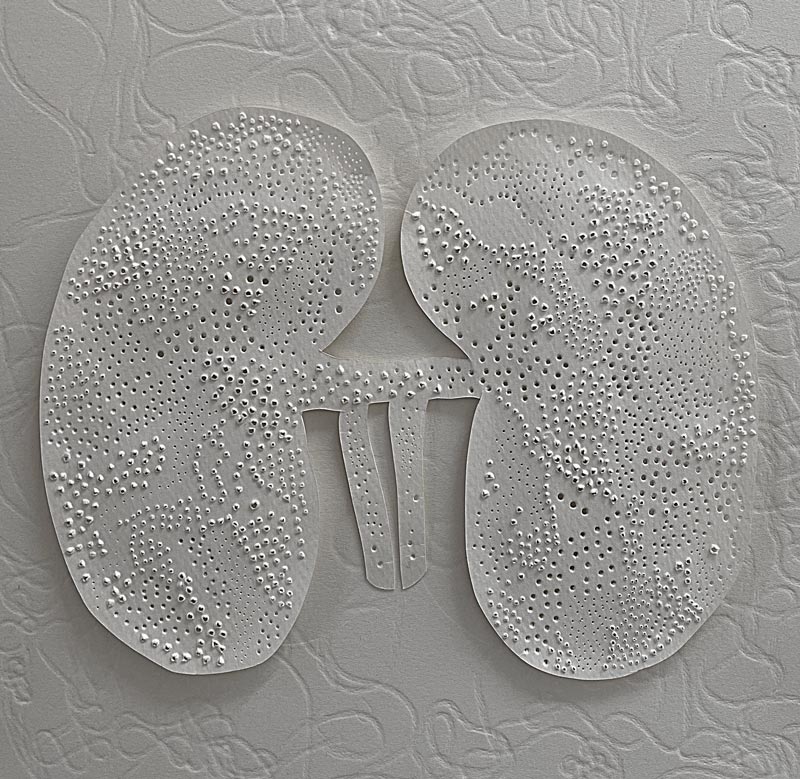

En mi caso, el trasplante borró todos esos miedos. Y rápido. Ese verano tuve la oportunidad de tirarme a la pileta con mis hijos. Me subí a la bicicleta y fui de paseo con Olivia que tenía una sonrisa de oreja a oreja. Arranqué fuerte mi producción de cuadros de papel calado, me armé un instagram con mis producciones y empecé un workshop virtual de papercut que me hizo muy bien, esa conexión artística me permitió expresar mucho de lo que estaba sintiendo. Me volví a anotar en la facultad para terminar las últimas materias que me habían quedado colgadas. Ahora, lo más difícil no era el trasplante sino el Covid. Cuando mis hijos arrancaron el colegio y mi marido volvió a su trabajo presencial, me animé a retomar la búsqueda laboral. Actualicé mi CV y mi perfil de Linkedin, tuve muchas entrevistas para sentirme segura antes de volver al ruedo y practiqué mis respuestas. “¿Qué pasó entre 2019 y 2021?”, me preguntaban. Querían saber por qué no había trabajado en esos dos años. En ocasiones, respondía la verdad. Les decía que había tenido un problema de salud y que ya estaba mejor, que estaba lista para arrancar nuevos proyectos. Otras veces, les decía que me había quedado en casa para cuidar a mi hija. Las respuestas eran variadas y las reacciones, también. Hasta que, finalmente, las buenas oportunidades llegaron. El workshop de papercut dejó de ser online y pasó a ser presencial en un taller de verdad con otras colegas que me acompañaban con su arte; me reencontré con mis amigas para tomar un café o comer una pizza al aire libre sentadas en taburetes, volvimos a Mar del Plata de visita, Manuel se reencontró con sus compañeros en una plaza y Olivia conoció su mar. Tomé más proyectos y más desafíos, retomé tenis después de muchos años y hasta me animé a volar en avión y salir del país para irnos de vacaciones con mi pastillero repleto de medicamentos en el bolso de mano. Tuve Covid, ya con cinco vacunas encima y casi sin síntomas. El miedo al gran fantasma del virus se fue y pudimos volver a la normalidad como estábamos esperando.

Tomé conciencia del cambio cuando escuché a Manu, mi hijo, elaborar una respuesta que me hizo un clic en la cabeza. En el último tiempo, cuando lo invitaban a jugar a una casa o le preguntaban por qué usaba barbijo, él solía responder: porque mi mamá está enferma. Pero un día, cuando ya estaba operada, cuando los recaudos por el covid comenzaban a disiparse, cuando la vida asomaba tal como la recordábamos, Manu respondió: mi mamá ya no está enferma, ahora es trasplantada.